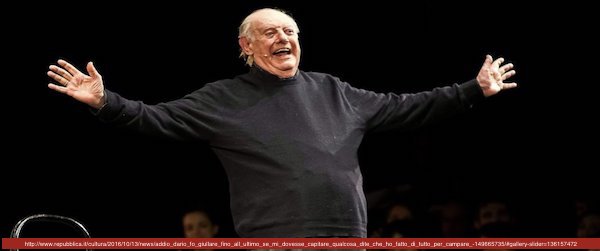

Se mi dovesse capitare qualcosa, dite che ho fatto di tutto per campare. E di campare Dario Fo aveva ancora molta voglia nonostante i suoi 90 anni di cui più di settanta passati in teatro.

Del paese dov’era nato, Sangiano, diceva che era il paese delle meraviglie e insieme a Porto Tronzano e Porto Valtravaglia dove aveva vissuto dopo il trasferimento del padre capostazione, erano un pezzo di Lombardia dove – come ha raccontato nel suo libro autobiografico sui suoi primi anni di vita – giravano contrabbandieri e pescatori, più o meno di frodo. Due mestieri per i quali occorre molta fantasia. È a loro che devo la mia vita dopo: riempivano la testa di noi ragazzi di storie, cronaca locale frammista a favole. Da grande ho rubato a man bassa.

Da lì viene il granmelot, la lingua inventata di Mistero buffo come di altri suoi testi, un impasto di dialetti lombardi, di lingue straniere, bave di latino, interiezioni, stravaganze popolari, proverbi, lingua colta e gestualità.

Non avrebbe senso scrivere un “coccodrillo”, un genere che non amo e che spessissimo finisce per essere un peana acritico di chi ha lasciato questa zolla; né mi metterò ad analizzare il corpus dell’opera teatrale di Dario Fo come si fece invece quando parte dell’opinione pubblica e alcuni critici letterari si dichiararono stupefatti della scelta dell’Accademia svedese. A questo penseranno i giornali. Credo che invece abbia un senso provare a raccontare cosa è stato, cosa ha significato Dario Fo per una generazione come la mia, quella nata negli anni sessanta, cresciuta con la televisione in bianco e nero che trasmetteva tutto il grande teatro e che si ritrovava in piazza a manifestare e a chiudere i cortei con sul palco a fare festa, proprio Dario Fo con l’inseparabile Franca Rame.

Avevo dodici anni quando i genitori della mia amica e vicina di casa mi chiesero se volevo andare anch’io con loro al Teatro Tenda di Piazzale Clodio (a Roma).

A parte l’emozione di uscire la sera(!), uscire di sera per andare a teatro era come salpare per una terra mitica, il regno stesso dell’affabulazione. Quando si spensero le luci, il centro dello spazio teatrale fu occupato da un uomo disarticolato con i denti da coniglio, tutto vestito di nero. Si muoveva veloce ed emettendo suoni gutturali e poi di sorpresa, mentre lo spazio occupato solo da lui si andò popolando di gente. Era Mistero buffo. C’era Maria Maddalena, e gli sposi di Cana e Lazzaro il cui possibile ritorno dalla morte aveva generato un agguerrito gruppo di scommettitori; c’era Zanni che sognava di mangiare ed era così affamato che finiva per mangiare anche se stesso. Un mondo di contadini, di donne che cucinavano il niente, e tutto faceva lui, quell’attore che assomigliava a un giullare medioevale e sapeva mischiare la lingua colta di Cielo D’Alcamo con quella popolare lombarda e l’antico francese.

Sembrava che si fosse fermato lì, sulla piazza del teatro, proprio come facevano le antiche compagnie di giro, e avesse fatto sedere tutti in cerchio e ci stesse raccontando, a ognuno di noi, quanto grandi e buffi erano i testi sacri e quanto belle le pale d’altare con gli ori e i drappi dei santi, ma come altrettanto belli e sacri fossero i pastori, e quanto ironici e vernacolari i santi. E ce lo diceva con il corpo. Era una lingua vissuta.

Non sapevo che ci fossero altri vangeli oltre a quelli che a scuola mi avevano insegnato; si chiamavano apocrifi e l’attore sembrava conoscerli così bene da riuscire a cambiarli e a impastarli con la grassa terra Lombarda, magi che dall’Oriente si sedevano a riposare sulle sponde del Po.

Era ancora presto per saperle queste cose ma potevo sentirle, potevo emozionarmi e scoprivo rapita che il teatro non era un rito paludato, ma un luogo vivo dove accadevano cose e si reificavano mondi dove gli steccati culturali che a scuola ci insegnavano a rispettare, saltavano. Anche i re e i santi sapevano di terra e popolo, e i contadini godevano come i signori della bellezza delle cupole affrescate.

Ero incantata da quella lingua, una pasta densa di pietre preziose e ciottoli che il corpo dell’attore faceva vivere. La voce era un organo che si muoveva tanto quanto il corpo; erano le gambe piegate sulle ginocchia di una pia e timorata Madonna, ma erano anche gli occhi disorbitati e increduli di chi grazie alla sua astuzia è invitato a mangiare alla mensa del re.

Nutro una autentica passione per le lingue, per la loro genesi e trasformazione, e credo che Dario Fo ce ne ha regalata una capace di sintetizzare sinesteticamente quanto di alto e di basso, di povero e grasso, di triviale e di mistico dovrebbe avere una lingua per raccontare la complessità del mondo.

data di pubblicazione:13/10/2016

0 commenti