da Antonio Iraci | Gen 22, 2016

(Teatro della Cometa – Roma, 14/31 gennaio 2016)

La scena si apre su una stanza d’ospedale. Su uno dei due letti giace immobile, perché in coma profondo, Emanuele. Altri tre personaggi si troveranno nella stanza: Marco, compagno di Emanuele, Ilaria, sorella di Marco, Dario, marito di Ilaria.

I tre personaggi interagiscono verbalmente tra di loro, punzecchiandosi benevolmente su dissertazioni sostanzialmente un poco banali quali l’uso appropriato del congiuntivo per identificare il periodo ipotetico più che l’indicativo reale, oppure la definizione del termine bisessuale, sul quale sembra persista ancora una innocente confusione di base.

Ognuno dei tre si troverà, quasi per caso, da solo in stanza con Emanuele, con il quale intavolerà un dialogo dove verranno fuori debolezze, confidenze, malumori ma anche tenerezze. Ma questo dialogo non può che essere un monologo in quanto Emanuele è in coma e non può parlare, forse potrà sentire, ma certo non può interagire. Ecco quindi che l’altro diventa lo sdoppiamento del sé per lasciare che dica o faccia quello che ognuno di loro avrebbe voluto sentirsi dire o fare.

In un gioco quindi apparentemente convenzionale, trattato però con una giusta ironia, ci troviamo di fronte ad un fatto concreto che è l’infermità, probabilmente irreversibile, di Emanuele ma ciascuno dei tre personaggi sembra ancora voler credere nel miracolo per costruirsi un alibi di positività e sdrammatizzare qualcosa che ha tutte le caratteristiche della ineluttabilità. Il finale, imprevisto ma prevedibile, arriverà come tutti i finali per mettere un punto ma anche una virgola perché la vita va comunque avanti e, con le sue piccole ovvietà, risulterà comunque qualcosa che vale la pena di vivere e sicuramente di sperimentare.

Veramente attenta la regia di Riccardo Scarafoni, che interpreta molto bene anche il ruolo del compagno/fidanzato di Emanuele (Francesco Venditti). Molto fluida la recitazione degli altri due sulla scena: Ilaria (Veruska Rossi) e Dario (Fabrizio Sabatucci) entrambi nel ruolo di genitori attenti nei confronti della figlia, ma sostanzialmente divergenti nei metodi punitivi da applicare dopo aver scoperto che la stessa ogni tanto si concede una canna.

Quindi tutto all’insegna del totale minimalismo, nei dialoghi e nei contenuti, senza sostanziali colpi di scena tali da impressionare lo spettatore che comunque segue, sorride, applaude quasi a confermare che nella vita, anche di fronte alla morte, un tocco di leggerezza non ci starebbe proprio male.

data di pubblicazione 22/01/2016

Il nostro voto:

da Antonella D’Ambrosio | Gen 20, 2016

The Pills, che ha avuto inizio nell’estate del 2011 da un’idea di Luca Vecchi per un magazine online, passa dai pochi minuti del web a un film intero e al contrario di perdere – come succede spesso – acquista in comicità e ritmo.

L’incastro di trovate regge bene e trova un nuovo equilibrio; la ripetizione dei tormentoni invece di annoiare, diventa più pregnante.

Il produttore Pietro Valsecchi ne va fiero, dice di aver rinvestito i soldi ricavati dai film con Checco Zalone per dare un’opportunità a nuovi talenti: “Con i The Pills è andata così: il talento c’è, fatto di intelligenza, capacità di interpretare una generazione standoci dentro fino in fondo, con la giusta dose di cinismo verso il mondo degli adulti ma anche senza troppa indulgenza per se stessi”.

C’è una ricerca di rinnovamento del linguaggio cinematografico, che trascina nel lungometraggio l’immediatezza, tutta calcolata, della battuta ad effetto da web. La noncuranza e la goffaggine diventano sinonimi di spregiudicatezza e disinvoltura.

Si legge tra le righe che si è voluto ampliare il raggio del film inserendo la parentesi milanese, eppure anche questa trovata diventa essenziale al plot.

Non è una comicità che si ferma nel quartiere – il Pigneto – o nella capitale: i temi trattati sono attualmente validi in tutta le società occidentali; ma alcune gag, come l’anziano che smanetta con le nuove tecnologie e si organizza molto meglio dei giovani, o i bambini vestiti da adulti – loro divertentissima caricatura -, questo è facilmente esportabile e rende il film appetibile a più generazioni e latitudini.

Finisce la pellicola e ti trovi ancora a ridere e ne vorresti di più di questo divertente innovativo modo di guardare la realtà con intelligenza e sagacia: gli 83 minuti sono funzionali alla capacità di lasciare il pubblico con la risata in faccia, al contrario delle lungaggini che spesso uccidono film nati con un bel respiro.

Matteo Corradini, Luigi Di Capua, Luca Vecchi come spugne hanno assorbito da un vasto immaginario: cinema, libri, fumetti, arte, televisione e col loro stile inconfondibile shakerano il tutto con un’alta dose di capacità di osservazione.

data di pubblicazione:20/01/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da Felice Antignani | Gen 17, 2016

Diciannovesimo secolo, Nord Dakota (lungo il fiume Missouri). Hugh Glass (Leonardo Di Caprio) è un cacciatore di montagna, membro di una spedizione composta da circa quaranta uomini – tra cui suo figlio Hawk, “mezzosangue pellerossa“, John Fitzgerald (Tom Hardy), uomo enigmatico, ostile ed aggressivo nei confronti di tutti (in particolar modo verso i nativi americani, “rei” di avergli praticato lo scalpo), ed il capitano Andrew Henry (Domnhall Gleeson) – volta alla caccia ed al confezionamento di pelli e pellicce. Durante una battuta, la spedizione subisce l’attacco di un folto gruppo di indiani, che uccide gran parte degli uomini, mentre Glass, Hawk, Fitzgerald ed il capitano Henry riescono a fuggire nella foresta. Inizia così il viaggio di ritorno verso il villaggio americano, durante il quale Glass subisce l’attacco di un’orsa Grizzly (intenta a difendere i propri cuccioli) e resta profondamente mutilato, praticamente in punto di morte. Abbandonato dai compagni di viaggio, senza armi e cibo, riuscirà a rimettersi in piedi per intraprendere, in solitudine, il viaggio di ritorno a casa.

Iñárritu scrive e dirige – dopo Birdman ed il suo successo a livello internazionale – un film estremamente intenso, potente e realistico, vincitore di due Golden Globe (miglior film drammatico e miglior regista). Revenant – Redivivo è un film sulla violenza e sulla crudeltà, sulla sofferenza, d’animo e fisica, e sulla vendetta, ma anche sull’attaccamento alla propria terra ed alle proprie origini, e sull’amore che un uomo, Glass, prova nei confronti dell’unico figlio, pur se ripudiato e guardato con sospetto da tutti, in quanto “mezzosangue pellerossa“. L’intensità ed il realismo del film sono accresciuti dalla fotografia e dalla tecnica di ripresa, sempre zoomata e stretta sui soggetti, anche nelle sequenze particolarmente dinamiche, e dalla rappresentazione del paesaggio, duro, desolato, ma anche armonioso (in aperto contrasto, quindi, con i sentimenti umani, volti principalmente all’odio ed alla sopraffazione del più debole) che, quasi, si disinteressa della continua lotta (istintiva) tra i nativi ed i colonizzatori, americani e francesi.

Di Caprio ci regala un’altra interpretazione magistrale, particolarmente espressiva e opportunamente premiata con il Golden Globe (migliore attore in un film drammatico) e con la candidatura all’Oscar (quale migliore attore protagonista), laddove Hardy, anch’egli candidato all’Oscar (migliore attore non protagonista) è semplicemente straordinario nei panni di un personaggio complesso, vigliacco, egoista e crudele.

Revenant – Redivivo è complessivamente un film notevole. Di quelli da non perdere, in altre parole. Dodici nomination agli Oscar e, a parere di chi scrive, giustamente in corsa per ognuna di esse.

data di pubblicazione 17/01/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonella Massaro | Gen 17, 2016

Malgrado le numerose pellicole che, sia pur in maniera molto diversa tra loro, hanno portato sul grande schermo il misto di attonito orrore e incredulo imbarazzo suscitato dalla deportazione nei campi di concentramento nazisti, Il labirinto del silenzio dimostra come il binomio “cinema e Olocausto” non abbia ancora esaurito le sue potenzialità.

Il film, di produzione tedesca e primo lungometraggio dell’italiano Giulio Ricciarelli, muove da una prospettiva indubbiamente originale, raccontando il processo tenutosi a Francoforte dal 1963 al 1965 per i fatti commessi nel campo di concentramento di Auschwitz.

Non si tratta dei processi di Norimberga. Non si tratta neppure del processo ad Eichmann tenutosi in Israele. Non si tratta, insomma, dei processi dei vincitori che pretendono di imporre ai vinti la Giustizia amministrata da Tribunali istituiti ex post e ad hoc, ma del primo processo svoltosi in Germania, davanti a giudici tedeschi e secondo le leggi scritte da un Parlamento faticosamente divenuto democratico. Senza contare che gli imputati non sono i vertici della gerarchia nazista, ma la base del partito, costituita da persone “normali”, tornate dopo la guerra dalle loro mogli, nelle botteghe da fornaio, o, perché no, a insegnare nelle scuole.

Una svolta al tempo stesso giuridica e culturale, una tappa decisiva nella lenta e faticosa presa di coscienza della giovane democrazia tedesca, che pretendeva o, semplicemente, sperava, di seppellire sotto una coltre di indifferente silenzio la proporzione dei crimini nazisti. Una pagina cruciale della storia recente, che il lavoro di Ricciarelli ha l’indubbio merito di aver tirato fuori dagli scaffali polverosi degli “addetti ai lavori”.

Johann Radmann (Alexander Fehling) è un giovane pubblico ministero che muove i suoi primi passi nel Tribunale di Francoforte, sostenuto dalla forza esercitata, a suo parere, dall’intransigenza della Legge: il codice non ammette eccezioni, neppure quando si tratti di comuni violazioni del codice della strada. Alcune provocazioni del giornalista Thomas Gnielka (André Szymanski) dirottano la sua attenzione sul personale in servizio ad Auschwitz durante la guerra. Il nome della cittadina polacca è ancora lontana dal divenire l’icastica metonimia del genocidio che contribuì a realizzare: molti sanno, tanti preferiscono non sapere, troppi scelgono di tacere. Il codice penale, però, consente di qualificare come “omicidio” i fatti commessi nel lager. E se l’omicidio è un reato non ancora prescritto, si può procedere con le indagini. E se ad Auschwitz prestavano servizio ottomila uomini delle SS, quegli uomini tutti potenziali indagati.

Il labirinto del silenzio non mostra le uniformi, le baracche del campo stracolme, i corpi straziati, le camere a gas, gli abominevoli esperimenti sui bambini condotti dal dottor Mengele. Le immagini che si mostrano agli occhi dello spettatore attraverso i racconti degli innumerevoli testimoni ascoltati da Radmann e le carte che faticosamente compongono la gigantesca mole dei fascicoli processuali sono dotate però di una carica espressiva altrettanto straordinaria.

Il personaggio di Radmann viene fuori dalla penna degli sceneggiatori Elisabeth Bartel e Giulio Ricciarelli, ma è reale la storia che la sua toga contribuisce a scrivere, così come reale è la figura del Procuratore generale Fritz Bauer (interpretato da Gert Voss), autentico artefice dell’opera di disvelamento della storia messa in moto dalle apparentemente temerarie indagini del suo giovane procuratore.

Il film è indubbiamente scritto in maniera magistrale, diretto in modo efficace e interpretato in maniera convincente. Qualche ingenuità e imprecisione di troppo, sembrerebbe, nella traduzione italiana del lessico giuridico.

data di pubblicazione 17/01/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da Accreditati | Gen 17, 2016

In un’epoca cinematografica segnata dai grandi ritorni, esce in sala il settimo capitolo della longeva e fortunata “saga” di Rocky Balboa. In realtà Creed – Nato per combattere di Ryan Coogler vede come protagonista Adonis (Michael B. Jordan), il figlio illegittimo del grande campione Apollo che, come il più fedele pubblico saprà, si era battuto onorevolmente con lo stallone italiano in Rocky e Rocky II, per poi cadere sul ring per mano del temibile russo Ivan Drago in Rocky IV.

L’infanzia di Adonis è segnata da dolorosi abbandoni: dopo la morte del padre avvenuta prima della sua nascita, Adonis perde anche la madre e si ritrova a fare i conti con assistenti sociali, case-famiglia e riformatori. Del carattere superbo, orgoglioso e sicuro di Apollo il “baby Creed” ha ben poco, ma non gli manca quella voglia viscerale di combattere che lo spinge a intraprendere la dura strada del pugilato.

In cerca di una famiglia ma soprattutto di realizzazione, cominciano a susseguirsi gli incontri: da quelli più significativi con la mamma adottiva (Phylicia Rashād), con l’affascinante vicina di casa, con lo “zio” Rocky che rappresenta il più stretto legame con il mai conosciuto padre a quelli più duri sul ring.

Creed – Nato per combattere contiene molti richiami a scene emblematiche delle precedenti pellicole, anche se rimaneggiati in chiave moderna come ad esempio la corsa del giovane atleta che invece di essere seguito da una folla di bambini è accompagnato da adolescenti in sella a rombanti moto. Del tutto nuova e originale è la presentazione dei diversi pugili con cui il protagonista si incontra-scontra la quale avviene tramite schede illustrative delle loro carriere.

Ciò che maggiormente colpisce del film rimane pur sempre la “vecchia roccia”, Rocky che, sebbene non protagonista dell’arena, resta un valoroso combattente, dovendo fronteggiare le conseguenze che l’inesorabile scorrere del tempo comporta. L’interpretazione di Sylvester Stallone è toccante, riuscendo a riportare in scena il personaggio che ha fatto innamorare il grande pubblico più che per le vittorie ottenute per il grande cuore e per la saggezza che solo gli uomini umili e semplici riescono ad avere.

Per gli affezionati si tratta di un appuntamento da non perdere non solo per la nostalgica voglia di veder indossare nuovamente i guantoni, ma soprattutto per il coinvolgimento che il film riesce a creare. Per il nuovo pubblico, invece, si presenta l’occasione di conoscere grandi nomi del pugilato cinematografico e di riscoprire vecchi valori quali l’amore per la propria famiglia, l’attaccamento alle proprie radici e l’importanza di impegnarsi nella vita, anche e soprattutto quando si tratti di “riscrivere la storia” onorando il nome di un padre campione, Creed.

data di pubblicazione 17/01/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da Maria Letizia Panerai | Gen 16, 2016

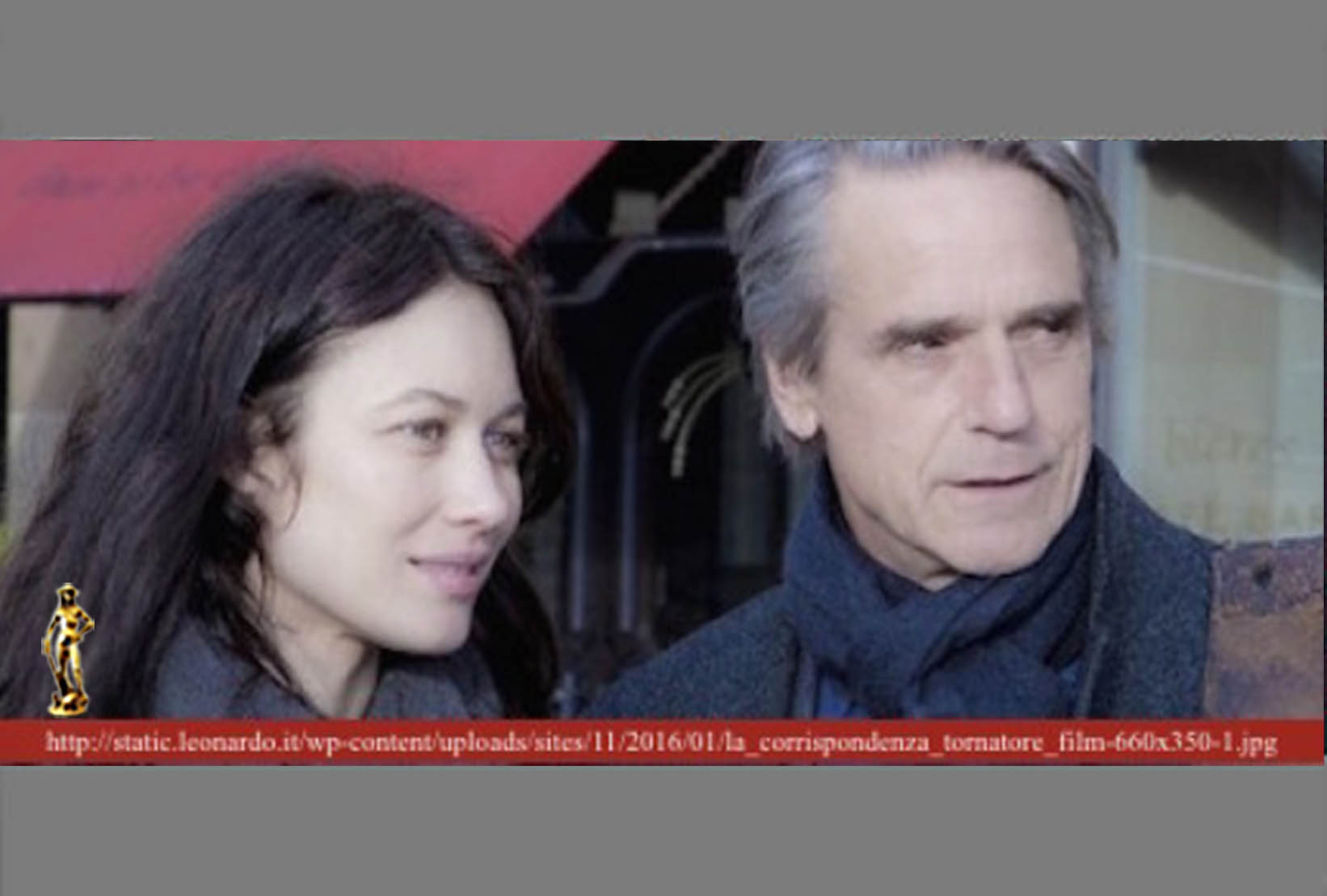

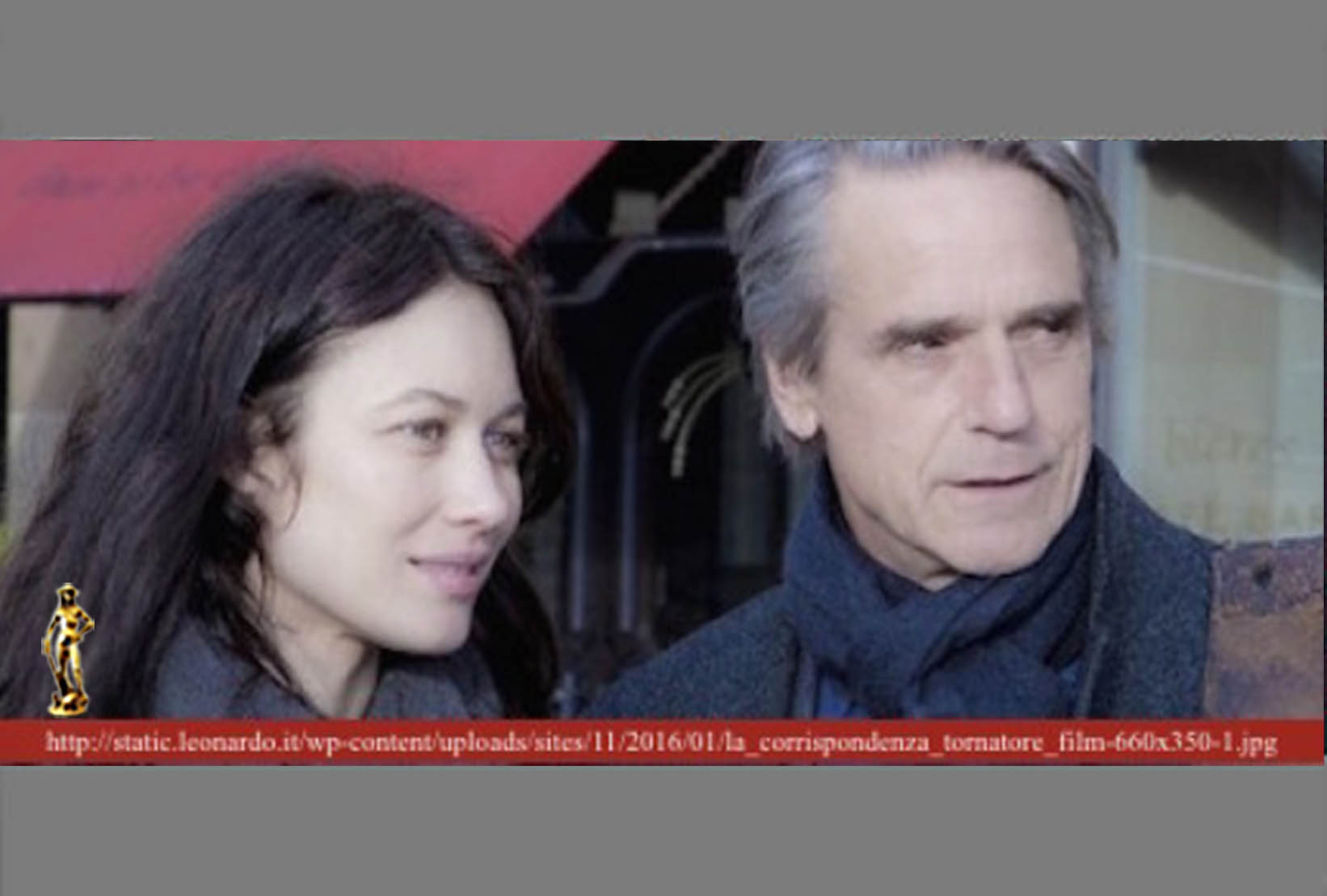

Corrispondenza deriva da corrispondere, che significa rapporto reciproco fra elementi diversi, coincidenza tra essi, ed in matematica essa può essere univoca o biunivoca; ma c’è corrispondenza anche in un carteggio, in uno scambio di lettere tra persone, e significa anche contraccambio di affetti: celeste è questa corrispondenza d’amorosi sensi… diceva il poeta.

Ed Phoerum (Jeremy Irons) è un noto professore di astrofica che mantiene ancora intatto il suo fascino di sessantenne grazie anche alla relazione extraconiugale con Amy Ryan (Olga Kurylenko), una sua studentessa che, seppur fuori corso, ha ben tre anni meno di sua figlia Victoria. Il loro è un amore romantico, fatto di messaggi, fiori, notti vicino al camino in una casa sul lago e di ricorrenti incontri nella stessa stanza dello stesso albergo. Dura da sei anni la loro storia: una storia fatta anche di lontananza, di telefonate, di attese e di una fitta corrispondenza oltre che con lettere tradizionali, anche digitale tramite mail, sms, messaggi video o chiacchierate via skype. C’è una perfetta sintonia tra questo bel signore un po’ in là con gli anni, impegnato in congressi di astrofisica, libri e lezioni all’università e questa giovane donna che per pagarsi i suoi (brillanti) studi universitari si mantiene facendo la stuntwoman o la fotomodella per scultori in erba: la distanza tra i loro mondi non è nulla rispetto a ciò che per studio interessa loro veramente. Ma ad un certo punto della loro storia Ed si allontana, i suoi appuntamenti con Amy divengono sempre più difficoltosi: fugge forse da lei perché non può più sottrarsi ai suoi doveri familiari? O vuole semplicemente mettere a dura prova l’amore della sua Amy?

Giuseppe Tornatore, dopo la virata verso un cinema più internazionale con La migliore offerta, ci convince ancora una volta con la sua maestria registica confezionando un film perfetto, come un meccanismo ad orologeria, trattando un tema impalpabile come l’amore in un modo assolutamente originale, sostituendo all’armonia di sentimenti umani e fisici una intensa ma anche molto celebrale storia d’amore, tra due esseri molto distanti come le stelle che amano studiare ma anche terribilmente attratti l’uno dall’altra, in cui l’elemento spazio-temporale che si frappone tra i due è il vero protagonista dell’intera vicenda. Ma l’emozione, nonostante la bravura indiscussa dei due interpreti, è sopraffatta proprio dalla perfezione di questo meccanismo messo su dal regista che de La corrispondenza ha scritto anche soggetto e sceneggiatura, sino a soffocarne l’emozione pulsante, come una bella cornice che ci distoglie dalla bellezza del quadro per allontanarci da esso, in dissolvenza. Ed anche le stelle si trasformano da elemento romantico per eccellenza, da guardare a naso in su in una serata d’estate, in elemento da studiare attraverso un sofisticato strumento da astrofisico, divenendo così argomento solitario, freddo, distante, che unisce forse i mondi di questi due improbabili esseri umani per l’originalità delle loro scelte di vita, ma che non riesce ad emozionare lo spettatore che invece della descrizione di tanto amore vorrebbe nutrirsi.

data di pubblicazione:16/01/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonio Iraci | Gen 16, 2016

(Teatro dell’Orologio – Roma, 12 e 15 gennaio 2016)

Con La Variante E.K. si chiude la trilogia Niente di nuovo sotto il suolo presentata ieri al teatro dell’Orologio dal duo composto da Luca Ruocco e Ivan Talarico (produzione DoppioSenso Unico). Dopo aver affrontato i temi dell’alienazione e della malattia-morte in questo terzo lavoro si parla del suicidio e sulla metodologia migliore per conseguire il risultato desiderato. E.K. è uno del pubblico, scelto a caso a svolgere il ruolo di protagonista nella rappresentazione, che seguendo la logica del non logico è chiamato a configurare il personaggio pronto al suicidio.

Solo che è inesperto, non conosce ancora la tecnica del cappio ed è anche indeciso se tentare altre forme che però potrebbero risultare meno efficaci (colpo di rivoltella alla tempia, il veleno…). Tornati all’idea originale del cappio per impiccarsi, si accettano consigli utili per l’azione perché E.K. è imbranato, impacciato anche quando assume la fisionomia di un cavallo, perché, diciamolo pure, lui è proprio naif se non fosse per quella sua mania per il west…

Seguendo quindi il filone del surreale Luca e Ivan trattano un altro tema particolarmente triste che è quello del suicidio, tutto svolto con una ironia accompagnata da un sano cinismo, di sicuro impatto tra il pubblico che risulta divertito da quei dialoghi brevi e completamente sconclusionati.

Un tipo di teatro, definirei anarchico-dadaista, dove viene sovvertita ogni regola sia nell’impostazione scenica che nella narrazione per il linguaggio utilizzato privo di una qualsiasi consequenza logica.

Non credo che ci sia altro da dire se non che il duo di DoppioSenso Unico ha confermato ancora una volta la sua bravura in uno stile tutto proprio di recitazione insegnandoci che il teatro è soprattutto improvvisazione, il che non toglie nulla alla validità e profondità di significato di un testo (che qui non c’è).

data di pubblicazione 16/01/2016

Il nostro voto:

da Alessandro Rosi | Gen 16, 2016

(Teatro Argot – Roma, 14/24 Gennaio 2016)

Angelo è un uomo che conduce una vita disordinata: la sua casa in subbuglio e la maglietta di Homer Simpson che indossa sono la cartina tornasole del suo modus vivendi. La sua routine sarà sconvolta da un evento inaspettato: l’incontro con un angelo (stavolta non di nome ma di professione). Lo scapestrato impiegherà non poco ad accettare la natura straordinaria dell’intruso e nel mentre si susseguiranno diverse (forse anche troppe) gag spiritose. Una volta convintosi, lo tampinerà di domande, fino a porgli il quesito che tormenta ognuno di noi: come posso essere felice? La creatura eterea sembra avere la risposta, ma è un po’ sbadata e se l’è dimenticata.

L’idea di uno spettacolo comico che abbia a oggetto un incontro con un angelo è originale, ma anche difficile da realizzare.

La pièce appare monotona e poco accattivante; l’unico colpo di scena è quello a salve sparato dalla pistola di Angelo per suicidarsi, che non andrà a segno — come molte delle battute proposte durante la recitazione.

data di pubblicazione: 16/01/2016

Il nostro voto:

da Antonio Iraci | Gen 15, 2016

(Teatro dell’Orologio, Roma 14 e 17 gennaio 2016)

Capitolo numero due della trilogia Niente di nuovo sotto il suolo presentata ieri al teatro dell’Orologio dal duo composto da Luca Ruocco e Ivan Talarico(produzione DoppioSenso Unico).

Tre fratelli chiusi in casa da anni, di cui due vivi ed uno non si sa: sarà morto? Così si pensa, certezza non c’è in quanto non dà né segni di vita né segni di morte. Quindi? Forse è resuscitato, ipotesi più probabile.

Si parla quindi di malattia e morte, di guarigione e di resurrezione, ma per la verità: non sarebbe meglio anticiparne i tempi visto che comunque da lì non si scappa? Moriamo perché ci ammaliamo o ci ammaliamo per morire? I due attori ci propongono diverse varianti al tema sino a mettere in scena un vero e proprio funerale con la complicità del pubblico in sala, veramente partecipe e direi all’altezza della situazione in ogni momento della rappresentazione.

Luca e Ivan risultano essere quindi bravissimi a tenere il ritmo, in maniera incalzante e senza soluzione di continuità, il pubblico ne è affascinato e preso in quanto protagonista lui stesso sulla scena, mentre l’irrazionale domina lo spazio, ma non ce ne rendiamo conto.

Il teatro proposto mette in evidenza l’assurdità dell’esistenza dove ogni schema o costrutto drammaturgico razionale viene del tutto capovolto per dar vita ad una serie di situazioni surreali, con un totale disprezzo per qualsiasi forma di espressione logico-consequenziale.

Ci troviamo quindi di fronte all’abbandono di qualsiasi dialettica e gli eventi sono legati solo da una effimera traccia suggerita dallo stato d’animo dei due attori che, nella loro tragicomicità dei dialoghi senza senso, riescono comunque a coinvolgere il pubblico e a suscitarne il riso. Il titolo, come a fine spettacolo i protagonisti tengono a spiegare, nasce da un fatto reale: Operamolla era una persona chiamata a recitare la parte di un malato di tumore e che continuò il suo copione, in privato per due anni, senza rivelare ad alcuno che lui il tumore ce l’aveva veramente, e quindi poi morì.

Ancora una volta essenzialità nelle maschere e negli oggetti utilizzati (a cura di Stefania Onofrio e Antonio Guarino) che comunque risultano movimentati dalle luci abilmente manovrate dal tecnico di scena Francesco Rita.

Samuel Beckett e Eugène Ionesco a confronto due dilettanti…

data di pubblicazione 15/01/2016

Il nostro voto:

da Alessandro Pesce | Gen 15, 2016

(Napoli, Teatro Argentina – Roma, 12/17 gennaio 2016 e in tournée)

L’Orestea di Eschilo, scritta nel 458 A.C., unica trilogia del teatro greco pervenuta fino a noi, è stato sempre uno dei testi preferiti dalla regia moderna, per le influenze e le varietà di analisi che il testo suggerisce, un banco di prova ideale per le interpretazioni praticabili.

L’excursus che va da Agamennone, la prima delle tre tragedie componenti la trilogia, a Eumenidi, che la conclude, non è che un cammino antropologico che, partendo da una società arcaica primitiva, basata sulla legge del taglione e su altre atrocità, giunge a un’alba politica basata su un nuovo senso del giusto. La cupa maledizione che costituisce la terribile esistenza degli Atridi non è che il riflesso degli orrori pubblici e privati compiuti dagli individui e dai popoli e la presa di coscienza di ciò consente un futuro. Stilisticamente alla alta tragicità di Agamennone e delle Coefore fa seguito un epilogo razionale che consiste nel processo ad Oreste, una parte verbosa ma essenziale.

Nel sontuoso spettacolo prodotto dagli stabili di Napoli e Catania (sforzo produttivo encomiabile visti i tempi), il regista Luca De Fusco capta una torva attualità nella violenza dei tempi della saga degli Atridi e immagina un avvenire, oltre l’antichità, rappresentando un’assemblea futuribile con echi di Star Wars. Per il resto è uno spettacolo diseguale, con alcune scelte felici (il coro dell’Agamennone risolto da quattro coreuti che strisciano per terra), altre meno riuscite, come le troppe coreografie inutili. Ma sulla eccellente resa di alcuni grandi interpreti, nulla da eccepire: Elisabetta Pozzi splendida Clitennestra, Mariano Rigillo nel ruolo di Agamennone, Gaia Aprea strepitosa come Cassandra, Angela Pagano prima coefora molto sulfurea, Cicci Rossini autorevole Plizia, e ancora il robusto Egisto di Paolo Serra, la finissima Elettra di Federica Sandrini, il bravo Giacinto Palmerini che è Oreste: insomma davvero un bel cast, assai applaudito.

data di pubblicazione 15/01/2016

Il nostro voto:

Gli ultimi commenti…