da Alessandro Pesce | Feb 4, 2016

(Teatro Quirino – Roma, 2/14 febbraio 2016 e in tournèè)

La versione di Molière del mito di Don Giovanni è uno dei testi più misteriosi e ambigui del grande commediografo francese. E’ impressionante come, con anticipo di un secolo, ci siano tracce di protoilluminismo, soprattutto nel personaggio del protagonista che non è semplicemente un collezionista della seduzione ma un libertino per scelta esistenziale e filosofica, quasi un marchese De Sade ante litteram che professa anti-deismo, in un pensiero che aprirà presto scenari rivoluzionari. Fondamentale l’alter ego, Sganarello, che funge da moralizzatore dei costumi ma che nel grido finale “la paga!” genialmente e beffardamente riporta il discorso dall’etica ai bisogni primari.

Lo spettacolo prodotto dal TSA e da Korateatro e diretto da Alessandro Preziosi (anche protagonista) è assai agile e curato, arricchito scenograficamente da proiezioni 3-D utili ad evocare interni ed esterni. Forse, però è stilisticamente troppo costruito su uno stampo buffonesco e grottesco come in certi lontani spettacoli degli anni Settanta, con vezzi e lazzi non estranei a Molière, ma qualche volta stucchevoli. In questa chiave Preziosi attore è funambolicamente efficace ma convince pienamente soltanto nella “tirata sull’ipocrisia” dove si avvertono brividi di verità. Encomiabile lo Sganarello applauditissimo e strapremiato di Nando Paone che rinuncia a psicologie ambigue (come lo Sganarello recente di Manuela Kustermann) ma con autorità tratteggia le sfumature del personaggio. Il cast, tutto buono, è nobilitato da Lucrezia Guidone, sublime nella metamorfosi di Donna Elvira.

data di pubblicazione 04/02/2016

Il nostro voto:

da Antonio Iraci | Feb 4, 2016

Bruno (Valerio Mastrandrea) è insegnante in un istituto alberghiero di Milano. Infelice ed irrisolto nella vita, nonostante già sufficientemente adulto, si sente ancora oppresso dalla madre Anna (da giovane: Micaela Ramazzotti, da anziana: Stefania Sandrelli), donna molto bella in gioventù ma soprattutto estroversa ed esuberante verso gli uomini.

Richiamato a Livorno, sua città natale, dalla sorella Valeria (Claudia Pandolfi) al capezzale della mamma gravemente ammalata di tumore, si troverà ad affrontare tutti i problemi irrisolti sin dai tempi dell’adolescenza, quando era convinto che quella donna, tanto amata e tanto odiata, fosse una persona di cui vergognarsi. Sarà in questa circostanza che Bruno potrà finalmente riconciliarsi con lei, apprezzando finalmente le sue doti di donna affettuosa, generosa e dotata di una prorompente vitalità.

Indiscusso erede di quella grande corrente definita “commedia all’italiana”, Paolo Virzì torna a far parlare di sé e della sua abilità di cineasta navigato per aver ancora una volta portato sul grande schermo la drammaticità di un personaggio che solo di fronte alla morte riuscirà a comprendere l’amore materno ed a perdonare un passato che ingiustamente lo aveva ingannato e confuso.

Durante una sua lezione il prof. Bruno Michelucci parla con palese disgusto di una pietanza a base di gelatina che qui invece si vuole opportunamente esaltare, suggerendo questa ricetta di pollo in gelatina.

INGREDIENTI: 600 grammi di petto di pollo intero – 150 grammi di prosciutto cotto – 150 grammi di pisellini surgelati – un barattolo di giardiniera sott’aceto – una confezione di wurstel piccoli – 3 uova – dado per gelatina.

PROCEDIMENTO: Fare bollire il petto di pollo ed una volta raffreddato tagliarlo a cubetti. Bollire i pisellini in acqua salata e bollire anche le uova sino a farle diventare sode. Tagliare la giardiniera a pezzetti piccoli e con le fette di prosciutto creare come dei piccoli involtini ripieni dei sottaceti stessi.

Sistemare sul fondo di una casseruola rettangolare, meglio se di vetro e comunque precedentemente bagnata con acqua, prima le uova sode, opportunamente tagliate a fettine sottili molto regolari, e poi i pisellini, mentre i wurstel tagliati a metà dovranno essere sistemati verticalmente ai bordi del recipiente.

Sistemare quindi alla rinfusa i pezzetti di pollo, gli involtini di prosciutto, e tutto il resto del condimento rimasto senza un vero e proprio ordine, ma in modo tale da riempire sino all’orlo la casseruola esercitando anche una pressione con la mano per far aderire bene il contenuto. A questo punto versare delicatamente la gelatina, precedentemente preparata secondo le istruzioni fornite sulla confezione, sino all’orlo e sistemare il tutto in frigorifero. Una volta rassodato questa specie di sformato freddo, capovolgerlo su di un piatto, stando ben attenti a non frantumare la massa ottenuta e quindi il disegno creato con le uova ed i pisellini. Si otterrà pertanto una pietanza gustosa e sicuramente di grande effetto visivo, ideale quindi per un ricco buffet.

da Maria Letizia Panerai | Feb 4, 2016

L’ultimo film di Carlo Verdone entra in punta di piedi in quella che potremmo definire “l’era di Checco Zalone”, un’era in cui i parametri della comicità sono cambiati e la rispondenza plateale del pubblico italiano sancisce una innegabile mutazione nel percepire il genere commedia. Tuttavia L’abbiamo fatta grossa ha quel gusto autentico di vecchia commedia all’italiana con al suo interno una storia ben articolata, che accontenta quella fascia di pubblico che non vuole “dimenticare” un passato glorioso e che ride di gusto quando l’attore di teatro Yuri Pelegatti (Albanese), smemorato in scena perché la moglie lo ha appena lasciato, incarica Arturo Merlino (Verdone) di pedinarla credendolo un bravo investigatore. Arturo, goffo ex carabiniere costretto a convivere con una vecchia zia che parla (e non solo) giorno e notte con il marito defunto, accarezza così l’illusione di ravvisare in Yuri il cliente che aspettava da tempo e che darà finalmente una svolta alla sua vita.

Ma quando i loro destini si incontrano e le carte si scoprono, i guai non tardano ad arrivare: ed ecco che la coppia Verdone/Albanese riesce a farci passare due ore molto divertenti, non sembrando azzardato a chi scrive di ravvisare una certa assonanza con l’indimenticabile duo Lemmon(Felix)/ Matthau(Oscar), non solo per gli insoliti nomi di scena, ma perché assistiamo ad una prova attoriale molto equilibrata in cui nessuno è spalla dell’altro, ma ognuno brilla di luce propria senza tuttavia togliere nulla all’altro.

Molto ironiche sono le autocelebrazioni quando in Yuri, travestito da religioso, irrompe la voce di Cetto La Qualunque o quando per conquistare una ingenua barista con aspirazioni da cantante lirica Arturo racconta improbabili storie investigative, tornando per pochi attimi a vestire i panni di quel Sergio che imitava Manuel Fantoni, con tanto di sigaretta e… fatti di droga.

E sul finale, per colpa di un pedinamento sbagliato e di una valigetta piena di soldi, Yuri ed Arturo ci saluteranno con un omaggio che evoca un famoso gesto del grande Alberto Sordi ricordandoci, come solo due bravi attori possono fare, che la commedia italiana ha radici profonde che non vanno recise.

data di pubblicazione: 04/02/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonella D’Ambrosio | Feb 3, 2016

Come sempre Atom Egoyan ci intrattiene bene; è capace, anche grazie all’ottimo Christopher Plummer, di catturarci nel suo gioco.

Come tutti gli anziani non più lucidi Zev Guttman ha i suoi precisi punti fissi: sua moglie è uno di questi e a ogni risveglio si rinnova in lui il dolore per la di lei morte non accettata né compresa.

Non può dunque sottrarsi alla promessa fatta di vendicarla.

Ci immedesimiamo nella smemoratezza – che ricorda il grande Memento di Christopher Nolan del 2000 anche grazie alla scrittura sul corpo – e seguiamo con partecipazione la demenza senile dell’imponente vegliardo; ci troviamo a parteggiare per lui perfino in situazioni estremamente scorrette. Il gioco è questo, no? Eppure tutto il nostro entusiasmo va alla descrizione del tormento senile più che alle trovate originali che, come si sa, nei film di questo regista non mancano mai. Un ottimo curato prodotto che catturerà larghe fasce di pubblico.

Atom Egoyan è tornato alla sua lucidità canadese; i suoi labirinti a bambole russe con sorpresa finale sono qui resi interessanti dal lungo viaggio rinnovato ad ogni risveglio: una smemoratezza per non dimenticare.

data di pubblicazione:3/02/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonio Iraci | Feb 2, 2016

Non si comprende la ragione perché questo piccolo capolavoro, opera prima del regista venezuelano Lorenzo Vigas, stia passando così, quasi in sordina, per le sale italiane nonostante possa fregiarsi del Leone d’oro, conquistato a pieni voti all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il film, lento e violento allo stesso tempo, vede come protagonista Armando (Alfredo Castro) un cinquantenne scialbo e triste che si muove silenzioso per le strade di una Caracas rumorosa ed ostile alla ricerca di un qualcosa verso cui puntare il proprio sguardo. A questo punto tutto ciò che circonda l’oggetto della sua attenzione può sfuocarsi, svanire, annullarsi perché diventa privo di interesse e non funzionale al suo scopo: adescare giovani ragazzi, una preda da portare a casa e da pagare in cambio di una fugace, parziale nudità.

Siamo vicini alle ambientazioni pasoliniane dei Ragazzi di vita, perché anche qui lo spirito che anima questi giovani di strada è di vivere alla giornata, rubacchiando quello che capita loro, bighellonando in cerca di un riscatto sociale che non arriverà e che semmai innescherà un odio verso tutto ciò che sta al di sopra delle proprie reali possibilità.

Per Armando, fatale risulterà l’incontro con uno di questi giovani di nome Elder (Luis Silva) che dopo un inizio burrascoso, lentamente verrà quasi affascinato dall’uomo, pur dovendo affrontare l’ostilità di sua madre e dei suoi compagni di malaffare. Interessante l’analisi psicologica tendente a sottolineare come l’intercambiabilità dei ruoli possa essere qui funzionale alla credibilità del racconto che, pur con i suoi tempi, non sembra soffrire di pesantezza espressiva né tantomeno di prevedibilità, in quanto ogni atto sembra rimanere sospeso, anche nel momento della sua conclusione.

Sicuramente un film da non sottovalutare.

data di pubblicazione 02/02/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonella Massaro | Feb 1, 2016

(Macro – Roma, 19/12/2015 – 03/04/2016)

Lasciate ogni tristezza voi ch’entrate è il monito che accoglie il visitatore della mostra Videos, radios, cianfrusaglies e che introduce nel meraviglioso e sfavillante mondo di Renzo Arbore. L’esposizione, allestita presso i locali del Macro di Roma, rende omaggio a uno dei più poliedrici rappresentanti dello spettacolo contemporaneo: musicista colto e lungimirante valorizzatore di talenti, primo DJ italiano e ardito sperimentatore cinematografico.

Renzo Arbore, però, è soprattutto un viaggiatore instancabile e un appassionato osservatore del mondo che lo ospita, con l’inguaribile (s)mania di comprare quelli che alcuni definiscono gadgets, altri cianfrusaglie, ma che secondo lui restano autentiche “stronzate”: oggetti di scarso valore intrinseco, quasi sempre di dubbio gusto, immancabilmente di plastica, che solo legati al nome di Renzo Arbore potevano trovare la via per finire esposti in un museo. Bisogna comprarli come quando si fa una rapina, senza pensarci troppo, avverte Arbore: perché se ci fermasse anche solo un momento a riflettere, il coraggio di portare a termine quell’acquisto verrebbe inevitabilmente meno.

L’aspetto più interessante della mostra è certamente il viaggio perennemente sospeso tra la dimensione pubblica e quella privata di un mattatore che non smette di affascinare il suo pubblico. Le copertine di giornali e delle riviste che hanno segnato in maniera irreversibile e riconoscibile molti dei decenni appena trascorsi, la collezione di occhiali tra cui si distinguono quelli di Mariangela Melato, la passione viscerale per la musica jazz, gli “abiti di scena” (camicie, cravatte, gilet e cappelli) che hanno reso Arbore riconoscibile al grande pubblico, i versi di riconoscenza di Roberto Benigni. Il tutto intervallato da installazioni video e autentiche “postazioni cinematografiche”, che proiettano quei frammenti di televisione da quali emerge con immutata chiarezza una geniale attitudine all’arte e alla sperimentazione.

Un originale viaggio tra immagini, suoni e colori che non lascia disattese le aspettative.

Unica nota dolente: il prezzo del biglietto all’entrata e il costo dei gadgets in vendita all’uscita, che tratteggiano un listino prezzi indubbiamente assai lontano dalla “cianfrusaglies-filosofia”.

da Accreditati | Feb 1, 2016

Nell’epoca di YouTube chiunque può godere di qualche minuto di celebrità, ma la fama accompagna in modo decisamente più persistente le persone in grado di stupire, affascinare e divertire con le proprie imprese. È in questo modo che Utha (Luke Bracey), giovane e intrepido amante del motocross, conquista il successo: facoltosi sponsor finanziano le sue incredibili gesta ad alto rischio. Nonostante Utha sia assolutamente appagato e pagato per fare ciò che desidera, la sua vita viene sconvolta da un tragico incidente che lo spinge a tentare l’ingresso nel Federal Bureau of Investigation (FBI).

Per farsi strada in un contesto lavorativo fortemente scettico di fronte al suo curriculum vitae, Utha si concentra sul complesso caso di una banda di ladri, guidata da Bodhi (Edgar Ramirez), che realizza delle “spettacolari” rapine.

“L’unica legge che conta è quella di gravità”: in questa frase può riassumersi l’ideologia di cui Bodhi, il leader di un gruppo di amanti degli sport estremi, si fa portatore. Seguendo le orme di Ozaki, ideatore di otto prove in cui ci si incontra/scontra con le forze della natura, Bodhi vuole scuotere le coscienze al fine di ripristinare un equilibrio tra uomo e natura ormai alterato dalla convinzione del primo di poter dominare, con i propri schemi e le proprie leggi, la seconda.

Point break di Ericson Core è il remake dell’omonimo film del 1991 diretto da Kathryn Bigelow e interpretato da Keanu Reeves e da Patrick Swayze, dal quale però si differenzia per una diversa connotazione psicologica dei protagonisti. Gli elementi di novità inseriti nella trama, tuttavia, sono poco convincenti e non fanno altro che rendere più oscure e incomprensibili le ragioni che stanno alla base delle azioni dei vari personaggi. La pellicola del 2016, inoltre, concentrandosi principalmente sul legame che si instaura tra Utha e Bodhi, lascia piuttosto ai margini sia il rapporto con il più anziano ed esperto collega Pappas sia la breve liaison amorosa con la figlia adottiva del “maestro” Ozaki.

Unica nota realmente positiva, pertanto, è da rintracciarsi nelle imprese al cardiopalma affrontate dagli aitanti ed avvenenti attori che lasciano lo spettatore con il fiato sospeso e che rendono del tutto accessori se non superflui quei pochi dialoghi, scontati e a tratti insignificanti, che fanno della sceneggiatura un elemento quasi inesistente.

Rimane da chiedersi, dunque, se valga la pena vedere un remake che sminuisce il valore della lotta ambientalista, usandola come bandiera per nascondere l’inconsistenza degli obiettivi perseguiti dai protagonisti. In ultima analisi, il confronto tra le due pellicole va a tutto svantaggio del remake che si rivela un tentativo di giustapporre a un film d’azione, che se lasciato tale avrebbe trovato una sua ragion d’essere, un’ideologia ambientalista affrontata in modo maldestro e superficiale.

data di pubblicazione: 01/02/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da T. Pica | Gen 31, 2016

(Teatro dell’Opera – Roma, 22 gennaio/19 febbraio 2016)

Irrompe al Teatro dell’Opera di Roma La Cenerentola eterea e passionale di Emma Dante. La regista allestisce con la imponente complicità dei costumi e delle scene un’opera lirica classica in chiave incredibilmente moderna. Angelina (Josè Maria Lo Monaco), alias Cenerentola, è l’eroina di un tempo che sembra a tratti incredibilmente lontano, stante la tracotante sfrontatezza interessata e l’ipocrisia che ormai serpeggia tra le donne e gli uomini spesso ancora adolescenti. In questo luminoso e invitante allestimento, la composizione di Rossini insieme al libretto di Jacopo Ferretti ci ricordano un personaggio femminile forte ma al contempo romantico, capace di tollerare e perdonare: due parole e due atti ad oggi sempre più rari. Ma La Cenerentola non è solo una persona onesta e gentile. Angelina, nonostante i soprusi e le violenze anche fisiche di un patrigno, ironicamente Don Magnifico, calcolatore e volgare, combatte per quello in cui crede ed è femminile e passionale tanto da non sottrarsi al colpo di fulmine per lo scudiero, dietro il quale invece si cela il vero Principe Don Mariro (Giorgio Misseri), e lanciarsi in un appassionato bacio dell’amato prima che il fido servitore Dandini, sotto le mentite spoglie di Principe, lo sottragga per il ballo indetto per la scelta della futura sposa al quale solo le sorellastre, Clorinda e Tisbe, e Don Magnifico sono invitati.

La Cenerentola di Emma Dante si muove circondata da cinque cloni interpretati da donne e uomini che “vivono” e “agiscono” solo quando caricati dalla farfallina, tipica delle sveglie e delle batterie a carica manuale, che ne trafigge la schiena. Ma anche il Principe, fin quando vestirà i panni di finto scudiero, sarà circondato dai suoi cinque cloni caricati a molla dalla medesima farfallina. Con un escamotage visivo, evocativo dei giocattoli antichi e delle fiabe (sia per i colori, il verde petrolio e il celeste accostati al rosso fuoco, sia per le “divise” e i volti tipici delle bamboline di porcellana e dei soldatini) Emma Dante punta lo sguardo sulla meccanicità e l’aridità dei gesti in cui illogicamente e prepotentemente solo gli uomini e le donne gentili e onesti della “plebe” sono costretti a sopravvivere, tutti prigionieri dei cliché del classismo sociale dettato dai “potenti” e dall’aristocrazia. I giochi di parole, l’ironia e il ritmo dei testi dell’Opera, con le sue ossessive assonanze e ripetizioni, supportano con vigore la regia e le scene conferendogli attualità e empatia con il pubblico. Elegante, rassicurante e affascinante il “deus ex machina” Alidoro (Mirko Mimica) – al posto della Fata Smemorina – che guida e protegge Angelina dalle menzogne e dai tiri mancini delle sguaiate, scollacciate, sfacciate, “coattelle” Clorinda e Tisbe (le sorellastre).

Tutti gli interpreti lirici sono instancabili e in perfetta simbiosi tra mimica, gesti e voce e sotto la regia di Emma Dante e del Direttore d’Orchestra Alehi Pérez riportano ad uno splendore antico e magico una fiaba poetica ancora tremendamente vera.

Da non perdere!

data di pubblicazione: 31/01/2016

Il nostro voto:

da Alessandro De Michele | Gen 31, 2016

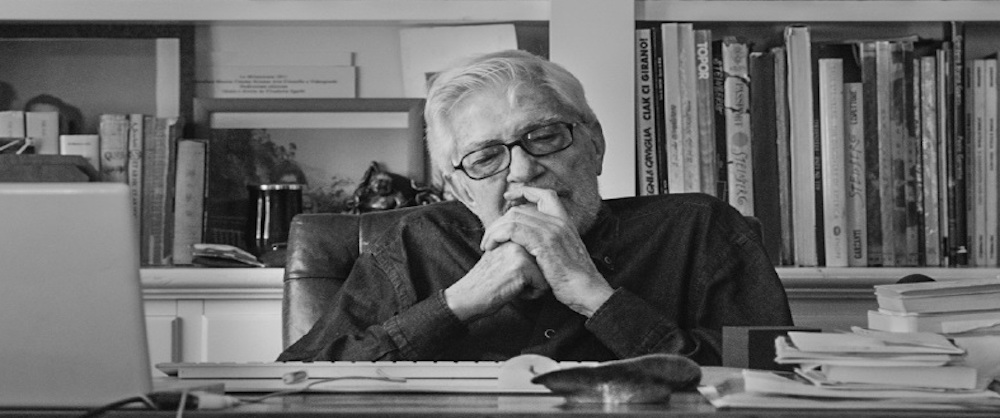

Nasce spontaneo il pensiero che con lui se ne sia andato l’ultimo dei grandi maestri del cinema italiano: un cineasta sapiente, appassionato, raffinato e sensibile, che in 50 anni di coerente e rigorosa attività, “ridendo e scherzando”, ci ha regalato pagine indimenticabili di grande cinema, che resteranno nella Storia della settima arte e nel cuore del grande pubblico.

Credo che ogni retorica celebrativa, ogni altisonante commemorazione (se pur in alcuni casi spontanea e sentita) avrebbe messo a disagio un uomo come Scola perché inesorabilmente in contrasto con quella sua sincera inclinazione a ridimensionare ogni iperbole espressiva, ogni affermazione di eccezionalità, riportando il discorso sul piano della vita di ogni giorno, dell’amore per il proprio lavoro, dell’interesse per ciò che è il destino comune: lui che, come pochi, ha raccontato splendori e miserie di un’umanità sempre sorprendente e meritevole di attenzione, sia che occupi salotti borghesi o degradate baraccopoli, condomini popolari o terrazze panoramiche. E il filtro attraverso il quale riusciva a dare credibilità e coerenza al suo sguardo, credo che fosse proprio quell’elemento che in qualche modo lo accumunava al grande amico Fellini: una sottile e calorosa ironia, che non diventava mai sarcasmo o snobistico distacco, ma un “ironia-simpatia” che era afflato, vicinanza e partecipazione con ciò che raccontava.

Queste considerazioni mi sono state suggerite da un recente, personale ricordo.

Qualche mese fa ho avuto la fortuna di poterlo incontrare con il pretesto di raccogliere una testimonianza-intervista per un nuovo progetto su Fellini nel quale ero stato coinvolto. Ero piuttosto dubbioso sul fatto di proporgli di riparlare dell’amico regista, pensando che nel realizzare il suo film Che strano chiamarsi Federico, avesse in qualche modo chiuso i conti con quell’argomento e quei ricordi, ed invece si rese disponibile.

Nonostante l’invadenza della troupe e la precarietà del suo stato di salute, ci accolse nella sua casa: era visibilmente provato e affaticato, ma rimasi sorpreso per quanto fossero intatti il piglio e il timbro della sua voce ed immutata la lucidità delle sue risposte. L’intelligenza e la spontaneità del suo argomentare mi indussero presto ad abbandonare la mia scaletta per seguire, con colloquiale piacevolezza, il filo del suo discorso sincero e profondo, ma estraneo a qualunque luogo comune o retorica.

Le premesse alla sua disponibilità erano state di non affaticarlo troppo, ma per me fu difficile concludere nonostante fosse trascorsa quasi un’ora senza che me ne accorgessi: avrei voluto restare lì, avvolto dai toni caldi e profondi della sua voce, e sentirlo raccontare ancora per molto del Marcaurelio, di Fellini, del cinema italiano, dei sui film, dei suoi attori… e domandargli di quell’inquadratura, di quella battuta, del piano sequenza iniziale di Una giornata particolare, dei movimenti di macchina in Brutti sporchi e cattivi, e molto altro ancora, ma non era il caso, non c’era tempo.

Sentivo però di dover in qualche modo testimoniargli quel senso di riconoscenza, di gratitudine che si prova per artisti che come lui ci hanno rivelato qualcosa di importante, che prima non sapevamo… Cercai un po’ goffamente le parole più semplici che mi parevamo più adeguate, si limitò a sorridermi con espressione soddisfatta ma senza alcun compiacimento, poi subito si alzò dalla poltrona.

Mentre mi accompagnava alla porta, la sua mano appoggiata sulla mia spalla, mi disse di aver avuto l’impressione di aver fatto “una delle interviste più sensate degli ultimi anni”. Mi congedò con queste parole che per me furono un regalo, senza immaginare che se ne sarebbe andato così presto.

data di pubblicazione:31/01/2016

da Alessandro Rosi | Gen 30, 2016

Biglietto alla mano ci dirigiamo verso l’ingresso. La sala è stretta e lunga, ciascuna fila ha pochi posti: sembra di essere sul vagone di un treno.

Ognuno occupa il proprio sedile. Lo scampanellio assordante e continuo indica che il viaggio ha inizio, siamo sul rapido 904. Poco dopo entrati nell’imbocco settentrionale della Grande galleria dell’Appennino (Emilia-Romagna), una deflagrazione squarcia un vagone del treno. Sono attimi terribili. È tutto buio. Sentiamo i passi delle persone che vagano senza meta. Non si vede più nulla. Alcuni non riescono ad aprire gli occhi, il calore ha incollato le loro palpebre. Dopo l’orrore cui abbiamo assistito, non vorremmo vedere più neanche noi, preferiremmo restare ciechi.

La notte del 23 dicembre 1984 ci furono 17 morti e 267 feriti – ma nessun responsabile.

Dopo trent’anni, da recenti indagini è emerso che Riina avrebbe ordinato la strage; per questo motivo nelle aule del Tribunale di Firenze si apre un nuovo processo. Solo una persona si costituisce parte civile: una signora che non ha mai parlato di quanto accaduto quella notte, per lei la partecipazione alle udienze diventa una terapia. Non è l’unica tuttavia a non aver raccontato di quell’esperienza traumatica, altre persone hanno preferito tacere su quegli attimi di terrore indescrivibile. Solo per questa pellicola hanno deciso di condividere la loro sofferenza. Il loro è un fardello troppo pesante da portare, che li tormenta costantemente, tanto da diventare in alcuni momenti quasi come un rifugio dove potersi nascondere: e finiscono per provare piacere nel dolore.

Nel processo sin da subito è chiaro che sarà difficile accertare la responsabilità di quanto accaduto. Le prove sono poche e le reticenze sono molte, come quella kafkiana di Giuseppe Calò (“il cassiere di Cosa Nostra”), che – chiamato a deporre – dichiara di non aver mai conosciuto il boss di Corleone.

La sentenza della Corte d’Assise dirà che Totò Riina è assolto perché non vi sono prove che sia stato lui ad ordinare l’esplosione, ancorché è evidente che in quella deprecabile operazione ha trovato coagulo un coacervo di interessi convergenti di diversa natura.

La verità è ancora lontana dall’esser ricostruita. È frantumata in migliaia di pezzi, come i vetri delle finestre del treno: molti sono stati rimessi insieme, altri sono ancora nascosti ma con il tempo riemergono; lo stesso accade a una delle vittime di quel 23 dicembre, perché nelle parti molli il vetro non si può togliere ma col passare degli anni riaffiora ed esce. Anche la verità prima o poi verrà fuori, ma occorre avere pazienza.

L’idea iniziale del documentario era di offrire una serie di ritratti sulle vittime del Rapido 904. L’inizio del processo ha portato inevitabilmente alla revisione del progetto originario, portando alla fusione dell’aspetto giuridico con quello più intimo delle testimonianze dei superstiti. L’oggetto della pellicola è particolarmente interessante perché riguarda tematiche ancora oscure; l’approccio tuttavia non spicca per originalità e ciò impedisce alla pellicola di fare il salto di qualità.

Infine, occorre menzionare anche il luogo in cui questa proiezione è avvenuta: il cinema Kino, che ha dato la possibilità di assistere ad un dibattito vivace e interessante con il regista, Maurizio Torrealta (giornalista d’inchiesta) e una dipendente dell’archivio Flamigni (che cerca di far luce sulle stragi di Stato).

data di pubblicazione:30/01/2016

Gli ultimi commenti…