da Rossano Giuppa | Ott 14, 2016

L’11 e 12 ottobre 2016, in occasione di Romaeuropa Festival 2016, il Teatro Argentina di Roma ha ospitato il ritorno di Wim Vandekeybus e della sua compagnia Ultima Vez, con In spite of wishing and wanting revival, con regia, coreografia, scenografia di Vandekeybus e musiche originali di David Byrne.

Danzatore, coreografo, regista e filmmaker, apparso sulle scene alla fine degli anni ottanta, Vandekeybus appartiene al prolifico panorama artistico fiammingo, da cui provengono tanti nomi della danza contemporanea, come Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre, Frédéric Flamand e Ann De Mey.

Il lavoro che al suo debutto, nel 1999, fu accolto calorosamente in tutto il mondo e conquistò l’attenzione di critica e pubblico, a motivo del linguaggio artistico proposto, innovativo e forte, torna in scena al Romaeuropa Festival con un nuovo cast composto da dieci giovani danzatori chiamati a interrogarsi sui temi del desiderio, del sogno e della passione.

Uno spettacolo poetico, intenso e appassionante che esplora il terreno dell’inconscio, raccontando i desideri impossibili e le paure di dieci perfomer, espressione di danza fisica, energica, scatenata, ribelle, ma anche ingenua e giocosa. Il sogno di essere un cavallo accomuna gli interpreti di questo balletto. Il morso in bocca li unisce e li imprigiona, si muovono in scena come stalloni selvaggi, battono gli zoccoli, galoppano attorno a velocità furiosa, saltano in mezzo al pubblico.

La musica appositamente composta da David Byrne è ossessiva e sensuale, totalmente coinvolgente. Non vi è alcuna scenografia, ma lo spettacolo si appropria e coinvolge magicamente tutto lo spazio teatrale attraverso la luce, la danza e la voce.

Ognuno racconta nella propria lingua. Vandekeybus non rinuncia alla parola attraverso monologhi su un’infanzia che non è mai stata dimenticata, sul desiderio di libertà, con risate ed esplosioni di rivolta. Uno dei giovani ha paura di perdersi, non riconosce più il mondo, urlando e dimenandosi. Ci si potrebbe perdere nei sogni, ma un cuscino esplode ed è tutto un turbinio di piume. Ed è un susseguirsi di storie, immagini, movimenti frenetici e plastici, ritmo ed estasi.

La danza s’interrompe e su uno schermo proiettano The Last Words ispirato a due racconti dell’argentino Julio Cortazar – una parentesi in italiano, «dagli accenti felliniani» come la definisce il coreografo-regista, una storia surreale come quella in scena. La paura di essere posseduto da qualcosa o da qualcuno ha anche un’altra faccia: il desiderio di cambiare qualcosa o diventare qualcun altro. Paura e desiderio: le facce della stessa medaglia.

Spettacolo imponente, con momenti danzati indimenticabili, emotivamente più coinvolgenti rispetto al racconto, in voce e in video, che rimane forse un po’ troppo slegato rispetto al trionfo del movimento.

Il nostro voto:

da Antonio Iraci | Ott 13, 2016

(11^ FESTA DEL CINEMA DI ROMA – Roma, 13/23 ottobre 2016)

Doña Flor è una dipendente statale, meticolosa sino all’inverosimile, che trasferisce le proprie frustrazioni personali sul malcapitato pubblico che ogni giorno ha a che fare con lei per il disbrigo di pratiche personali. La sua vita scorre lenta e monotona in assoluta solitudine. Persino Manuelito, il suo gatto, unico essere vivente che sembra darle un minimo di affetto, un giorno improvvisamente “decide” di morire. La donna, nel tempo libero, trova anche una inspiegabile attrazione verso l’acqua e decide di frequentare una piscina pubblica solo che il terrore di immergersi la paralizza lasciandola in uno stato di sconforto senza limite. Il gesto inaspettato di una donna, che alle docce le si avvicina per toccarla sulle spalle con una spugna, la risveglierà da questo suo eterno letargo affettivo e la spingerà verso un pianto liberatorio. Per ovvi motivi il film segue la lentezza propria del personaggio, predisponendo lo spettatore a momenti di puro torpore, e la ripetitività delle azioni induce a concentrarsi sul senso oscuro della solitudine, soprattutto quando vissuta non per libera scelta. Natalia Almada, fotografa e documentarista messicana, ci porta in un mondo intimo, impenetrabile ma dove è tangibile il desiderio di apparire, una volta tanto, in qualcosa per qualcuno.

data di pubblicazione:13/10/2016

da Antonio Iraci | Ott 13, 2016

(11^ FESTA DEL CINEMA DI ROMA – Roma, 13/23 ottobre 2016)

Ramona, perdon Ray, ha sedici anni, si sente un ragazzo e vuole essere un ragazzo come tutti gli altri: indossa pantaloni e maglioni larghi, camice a quadri di pesante flanella e scarponi gialli. A scuola si comporta secondo la sua vera natura, provando sentimenti verso una sua compagna, nel quartiere viene visto girovagare con il suo skateboard, adottando il tipico look di un giovane dell’East Village newyorkese. Ray (Elle Fanning) vive in una famiglia di sole donne dal momento che sua madre Maggie (Naomi Watts) da anni non ha più contatti con il suo uomo, e la nonna Dolly (Susan Sarandon) vive da sempre un equilibrato ménage con la sua compagna Frances (Linda Emond). Una famiglia, più o meno, come tante altre che si trova ad affrontare il delicato problema della crescita di un figlio adolescente: non tanto nella ricerca del proprio orientamento sessuale, quanto piuttosto nella determinazione di riconoscere la propria identità e prendere atto di essere nato in un corpo che non gli appartiene. Il film di Gaby Dellal si fa subito amare per la delicatezza con la quale vengono affrontate le diverse dinamiche all’interno del nucleo familiare. In casa tutte sono animate da buoni sentimenti e rispettano la decisione, oramai inconfutabile, presa da Ray di iniziare la terapia ormonale che lo spingerà in una nuova dimensione dove non sono ammessi ripensamenti. Tutte, ognuno a modo proprio, sono pronte ad affrontare questa sfida che le impegnerà in prima persona anche a confrontarsi con problemi di identità nei confronti di sé stesse. Film divertente ed intelligente che però nel contempo coinvolge lo spettatore in tematiche che possono risultare anche molto forti per chi è ancora legato a schemi sociali preconfezionati dove c’è poco spazio per la tolleranza e il rispetto delle scelte altrui. La sceneggiatura, curata dalla stessa regista insieme a Nikole Beckwith, è bene equilibrata e mette in risalto la recitazione dell’intero cast che, inutile dirlo, raggiunge altissimi livelli. Elle Fanning, bravissima nel ruolo di Ray, è un transgender felice di poter finalmente affrontare comportamenti e tematiche maschili e ci insegna che è anche bello presentarsi a casa con un occhio nero dopo aver fatto a cazzotti per strada. Il film andrà in sala il 24 novembre.

data di pubblicazione:13/10/2016

da Maria Letizia Panerai | Ott 13, 2016

(11^ FESTA DEL CINEMA DI ROMA – Roma, 13/23 ottobre 2016)

Tre fasi della crescita di un giovane afroamericano, ma una sola vita: quella che gli altri vogliono che lui viva. Chiron, soprannominato Little, è un bambino silenzioso, fragile, sensibile, dagli occhi buoni e impauriti dal bullismo dei suoi compagni di scuola. Ma quando ti trovi a vivere nei quartieri bassi di Miami, tua madre è tossicodipendente e finisci con il ravvisare in uno spacciatore dai modi gentili la figura paterna che non hai mai avuto, non hai scampo: devi crearti quella corazza che non hai, plasmartela addosso come un culturista crea il proprio fisico, per allontanare il resto del mondo da te e difendere il tuo spirito, i tuoi sentimenti, l’amicizia.

Approda a Roma come film di apertura dell’undicesima edizione della Festa del Cinema, dopo essere passato per importanti Festival internazionali riportando un’unanime approvazione da parte della critica, Moonlight di Barry Jenkins, regista e sceneggiatore statunitense al suo secondo lungometraggio. Le cose che colpiscono immediatamente di questo film sono la poesia, la sua delicatezza, l’intensità: in un ambiente dove non c’è posto per i sentimenti e dove esiste la violenza in ogni piega della vita, negli atteggiamenti, nei rapporti, nelle azioni, le fasi di crescita del protagonista, che da piccolo viene dileggiato con l’appellativo di Little e da adulto per tutti diventa Black, arrivano a toccare in un crescendo di emozioni l’animo dello spettatore. Chiron dovrà mettere da parte sé stesso, la sua sensibilità, l’affetto per il suo unico amico d’infanzia, per sopravvivere in quel sociale in cui ha avuto la sfortuna di nascere e crescere.

Moonlight è un film sulla solitudine che nasce dalla diversità rispetto all’ambiente che ci circonda, diversità non tanto sessuale quanto nel modo di sentire l’altro, la famiglia, gli affetti veri, finendo col portarsi dietro il peso di certe etichette che, chi non comprende tutto questo, ti dà.

Prodotto da Plan B (casa di produzione di Brad Pitt), il film è di imminente uscita sul mercato americano e si spera presto sui nostri schermi. Potente, realistico, poetico.

data di pubblicazione:13/10/2016

da Gabriella Ricciardi | Ott 13, 2016

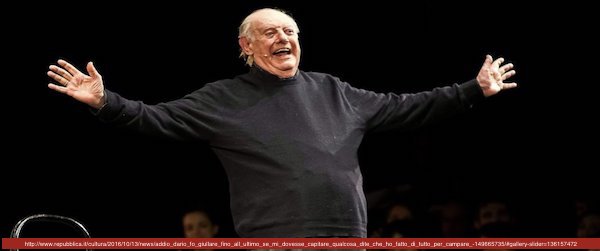

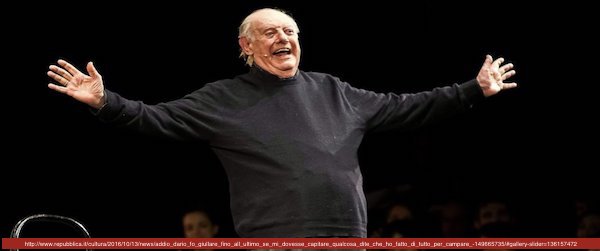

Se mi dovesse capitare qualcosa, dite che ho fatto di tutto per campare. E di campare Dario Fo aveva ancora molta voglia nonostante i suoi 90 anni di cui più di settanta passati in teatro.

Del paese dov’era nato, Sangiano, diceva che era il paese delle meraviglie e insieme a Porto Tronzano e Porto Valtravaglia dove aveva vissuto dopo il trasferimento del padre capostazione, erano un pezzo di Lombardia dove – come ha raccontato nel suo libro autobiografico sui suoi primi anni di vita – giravano contrabbandieri e pescatori, più o meno di frodo. Due mestieri per i quali occorre molta fantasia. È a loro che devo la mia vita dopo: riempivano la testa di noi ragazzi di storie, cronaca locale frammista a favole. Da grande ho rubato a man bassa.

Da lì viene il granmelot, la lingua inventata di Mistero buffo come di altri suoi testi, un impasto di dialetti lombardi, di lingue straniere, bave di latino, interiezioni, stravaganze popolari, proverbi, lingua colta e gestualità.

Non avrebbe senso scrivere un “coccodrillo”, un genere che non amo e che spessissimo finisce per essere un peana acritico di chi ha lasciato questa zolla; né mi metterò ad analizzare il corpus dell’opera teatrale di Dario Fo come si fece invece quando parte dell’opinione pubblica e alcuni critici letterari si dichiararono stupefatti della scelta dell’Accademia svedese. A questo penseranno i giornali. Credo che invece abbia un senso provare a raccontare cosa è stato, cosa ha significato Dario Fo per una generazione come la mia, quella nata negli anni sessanta, cresciuta con la televisione in bianco e nero che trasmetteva tutto il grande teatro e che si ritrovava in piazza a manifestare e a chiudere i cortei con sul palco a fare festa, proprio Dario Fo con l’inseparabile Franca Rame.

Avevo dodici anni quando i genitori della mia amica e vicina di casa mi chiesero se volevo andare anch’io con loro al Teatro Tenda di Piazzale Clodio (a Roma).

A parte l’emozione di uscire la sera(!), uscire di sera per andare a teatro era come salpare per una terra mitica, il regno stesso dell’affabulazione. Quando si spensero le luci, il centro dello spazio teatrale fu occupato da un uomo disarticolato con i denti da coniglio, tutto vestito di nero. Si muoveva veloce ed emettendo suoni gutturali e poi di sorpresa, mentre lo spazio occupato solo da lui si andò popolando di gente. Era Mistero buffo. C’era Maria Maddalena, e gli sposi di Cana e Lazzaro il cui possibile ritorno dalla morte aveva generato un agguerrito gruppo di scommettitori; c’era Zanni che sognava di mangiare ed era così affamato che finiva per mangiare anche se stesso. Un mondo di contadini, di donne che cucinavano il niente, e tutto faceva lui, quell’attore che assomigliava a un giullare medioevale e sapeva mischiare la lingua colta di Cielo D’Alcamo con quella popolare lombarda e l’antico francese.

Sembrava che si fosse fermato lì, sulla piazza del teatro, proprio come facevano le antiche compagnie di giro, e avesse fatto sedere tutti in cerchio e ci stesse raccontando, a ognuno di noi, quanto grandi e buffi erano i testi sacri e quanto belle le pale d’altare con gli ori e i drappi dei santi, ma come altrettanto belli e sacri fossero i pastori, e quanto ironici e vernacolari i santi. E ce lo diceva con il corpo. Era una lingua vissuta.

Non sapevo che ci fossero altri vangeli oltre a quelli che a scuola mi avevano insegnato; si chiamavano apocrifi e l’attore sembrava conoscerli così bene da riuscire a cambiarli e a impastarli con la grassa terra Lombarda, magi che dall’Oriente si sedevano a riposare sulle sponde del Po.

Era ancora presto per saperle queste cose ma potevo sentirle, potevo emozionarmi e scoprivo rapita che il teatro non era un rito paludato, ma un luogo vivo dove accadevano cose e si reificavano mondi dove gli steccati culturali che a scuola ci insegnavano a rispettare, saltavano. Anche i re e i santi sapevano di terra e popolo, e i contadini godevano come i signori della bellezza delle cupole affrescate.

Ero incantata da quella lingua, una pasta densa di pietre preziose e ciottoli che il corpo dell’attore faceva vivere. La voce era un organo che si muoveva tanto quanto il corpo; erano le gambe piegate sulle ginocchia di una pia e timorata Madonna, ma erano anche gli occhi disorbitati e increduli di chi grazie alla sua astuzia è invitato a mangiare alla mensa del re.

Nutro una autentica passione per le lingue, per la loro genesi e trasformazione, e credo che Dario Fo ce ne ha regalata una capace di sintetizzare sinesteticamente quanto di alto e di basso, di povero e grasso, di triviale e di mistico dovrebbe avere una lingua per raccontare la complessità del mondo.

data di pubblicazione:13/10/2016

da Antonio Iraci | Ott 13, 2016

Dopo la morte dell’unico figlio, soldato al fronte, una coppia di berlinesi prende coscienza della vera missione del nazismo ed avvia una costante resistenza che consiste nel lasciare in posti strategici cartoline anonime per sensibilizzare la popolazione a ribellarsi a Hitler e al suo regime.

L’ultima edizione della Berlinale ci ha regalato questo piccolo gioiello cinematografico, firmato dall’attore e regista svizzero Vincent Pérez e fedelmente tratto dall’ultimo romanzo che lo scrittore tedesco Hans Fallada scrisse nel 1946. Il film narra dei coniugi Anna (Emma Thompson) e Otto Quangel (Brendan Gleeson), che vivono in una Berlino euforica dopo il successo dell’offensiva contro la Francia da parte delle truppe naziste. Dopo aver ricevuto la notizia che il loro unico figlio è morto al fronte in un’ imboscata la coppia, di comune accordo, inizierà un’accanita resistenza pacifica impegnandosi nella distribuzione, in luoghi pubblici e privati, di cartoline scritte a mano da loro stessi e contenenti messaggi di propaganda contro il regime. Il film, tratto da una storia vera, è da considerarsi un omaggio alla memoria di Otto ed Elise Hampel, che pagarono con la vita il coraggio di opporsi al fanatismo dilagante, affrontando i pericoli generati dalla loro azione e sfidando la spietata caccia avviata dalla Gestapo nei loro confronti. Splendida l’ambientazione scenografica in una Berlino del 1940, quando ancora serpeggiava per strada la convinzione di essere prossimi a vincere la guerra, senza il benché minimo sospetto della catastrofe che, di lì a pochi anni, avrebbe portato alla disastrosa capitolazione della Germania. Ottima la fotografia che ha usato luci al naturale, con una pellicola dai toni sgranati, proprio per rendere quanto mai realistica l’atmosfera grigia e cupa della Berlino di quegli anni. Il regista, che per la verità è noto ai cinefili più per le sue performances da attore, non ha voluto solo narrare una storia sulla resistenza come realmente accaduta, ma è entrato intenzionalmente dell’intimo dei personaggi coinvolti nella vicenda, esaminando soprattutto le sfumature comportamentali dei coniugi che in questa azione comune trovano una nuova intesa affettiva, perduta dopo la morte del figlio. Particolarmente toccante l’interpretazione di Emma Thomson che, entrando nella psicologia del ruolo interpretato, riesce alla perfezione a coinvolgere emotivamente il pubblico in sala. Nonostante il film non abbia ottenuto alcun riconoscimento al Festival berlinese, ha ottenuto però un grande consenso da parte della stampa internazionale allora presente che lo giudicò molto positivamente consigliandone la visione.

data di pubblicazione:13/10/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonio Iraci | Ott 12, 2016

Due amiche di vecchia data, quarantenni, separate dai rispettivi mariti, affrontano il genere maschile in modo diametralmente opposto: una si chiude completamente agli uomini, l’altra li abborda facilmente e si concede forse con eccessiva leggerezza. L’incontro con Luca, liceale prossimo alla maturità, destabilizzerà le loro convinzioni e insegnerà ad entrambe a saper scrutare dentro sé stesse.

Il film è una trasposizione della commedia La Scena, firmata dalla stessa Comencini, che è stata presentata in diversi teatri italiani nella scorsa stagione ottenendo un riscontro molto favorevole da parte del pubblico. Proprio per questo motivo la regista ha pensato di portare sul grande schermo la storia bizzarra delle due protagoniste le cui vicende, divertenti e grottesche nello stesso tempo, nascondono invece qualcosa di più profondo, rivelando l’intimità dell’universo femminile, a volte contraddittorio e spesso poco comprensibile. Lucia e Maria (Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti) sono quello che si può definire amiche per la pelle. Quarantenni, entrambe con un matrimonio fallito alla spalle, si relazionano in maniera diversa con gli uomini: la prima rifiutando qualsiasi contatto che possa avere implicazioni sessuali, la seconda, al contrario, si concede molto facilmente, un po’ per divertimento, un po’ per paura della solitudine. Queste divergenze di idee fanno scaturire tra le due amiche continui battibecchi che però non sembrano scalfire minimamente l’affetto e la stima esistenti tra di loro, anzi rappresentano un legante irrinunciabile che tiene le due donne in continuo contatto.

L’improvvisa, casuale comparsa di Luca (Eduardo Valdarnini), giovane studente non ancora ventenne, creerà una profonda crisi nella vita delle due donne le quali, trovandoselo nel letto, saranno gioco forza costrette a guardare meglio dentro loro stesse per scoprire un mondo affettivo sinora sconosciuto.

Il film è una simpatica commedia che si lascia vedere con leggerezza anche per la frizzante sceneggiatura curata, oltre che dalla Comencini, dalla stessa Cortellesi insieme a Giulia Calenda. La regista, che negli ultimi anni si è impegnata in altre iniziative sul ruolo delle donne nella società, con questo film ritrova il pretesto per sottolineare il loro costante impegno per il riconoscimento e la salvaguardia della propria dignità. Al pubblico, sia pur sottovoce, si suggerisce pertanto una profonda riflessione sul significato del rapporto uomo/donna e sulla necessità di abbattere ogni stereotipo preconfezionato all’interno di esso. Lode alle due protagoniste femminili, le quali sia pur con un approccio recitativo diverso, hanno saputo creare quel giusto contrappunto perfettamente funzionale alla narrazione. Un bravo meritato all’esordiente Eduardo che si è mosso in maniera naturale, rivelando un buon talento interpretativo ed un’ottima presenza scenica.

data di pubblicazione:12/10/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da Maria Letizia Panerai | Ott 12, 2016

La figlia quindicenne di un messo pontificio non fa rientro a casa dopo la consueta lezione di flauto: è il 22 giugno del 1983. Di Emanuela Orlandi, da quel momento, si perderanno le tracce e ad oggi la sua scomparsa rimane ancora avvolta da un alone di mistero.

Roberto Faenza offre al pubblico italiano una pellicola che non è un vero e proprio film, quanto una minuziosa ricostruzione di fatti sotto la forma di racconto giornalistico, nata attingendo da dossier processuali, documenti di repertorio, testimonianze, materiale di archivio, fatti noti e non, concatenando il tutto con parti recitate funzionali alla ricostruzione per immagini. Il risultato è un interessante prodotto, in parte documentaristico, che cerca di mettere meticolosamente ordine in quell’intrigo di eventi che coinvolsero al tempo stesso criminalità, istituzioni religiose e governative, il mondo della finanza, intrighi che emersero in parte proprio da quel tragico evento del 22 giugno del 1983.

Il film inizia con la messa in scena del rapimento della Orlandi, per poi proseguire con l’indagine della giornalista Raffaella Notariale (interpretata da Valentina Lodovini) che fece riaprire il caso nel 2008 grazie ad una lunga intervista a Sabrina Minardi (Greta Scarano), ex moglie del calciatore Bruno Giordano, con un passato di tossicodipendenza e prostituzione, e che negli anni ottanta divenne l’amante di Enrico De Pedis detto Renatino (interpretato da un convincente Riccardo Scamarcio), boss dei “Testaccini” legati alla banda della Magliana.

Faenza, da bravo regista quale è, va oltre la semplice inchiesta, conferendo a tutta la pellicola una impostazione di narrazione filmica, includendo anche personaggi fittizi come una giornalista di un canale televisivo britannico (interpretato da Maya Sansa), in missione a Roma dopo i fatti recenti di Mafia Capitale, che farà da trait d’union tra l’attualità e l’inchiesta che fece a suo tempo la Notarile. Molto bravi i due protagonisti nel dare vita ai veri personaggi chiave su cui è costruita la struttura del film, e che avrebbero fatto invidia alla fervida penna di uno scrittore; in modo particolare il film arriva sino all’uccisione di De Pedis, avvenuta a Roma nel febbraio del 1990 in Via del Pellegrino, nei pressi di Campo de’ Fiori. La sua salma, come è ben noto, fu inizialmente tumulata nel cimitero del Verano per poi essere trasferita all’interno della cripta di Sant’Apollinare, perché considerato un benefattore dei poveri che frequentavano la Basilica. La chiesa, rimasta chiusa per anni, è stata riaperta di recente dopo che la Magistratura, nel giugno del 2012 al termine di ulteriori indagini che hanno poi portato all’archiviazione dell’inchiesta Orlandi, ha disposto la traslazione della salma dalla Basilica al cimitero di Prima Porta, dove è stata cremata su volere dei familiari.

Se ne consiglia la visione sia a chi conosce la vicenda e non la ricorda nei particolari, sia a chi, per questioni anagrafiche, la ignora completamente.

data di pubblicazione:12/10/2016

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonio Iraci | Ott 7, 2016

1907, quartiere parigino di Montparnasse. Jules, austriaco (Oskar Werner) e Jim, francese (Henri Serre) sono due amici che vivono di arte, poesia e di belle ragazze che si scambiano fino a quando non conoscono Catherine (Jeanne Moreau) di cui entrambi si innamorano perdutamente. La ragazza, pur sensibile alla corte dei due giovani, alla fine si sposerà con Jules e insieme a lui si trasferirà in Austria dove avrà una figlia, mentre le vicende della prima guerra mondiale allontaneranno di fatto Jim dai due amici. Passato il tempo, Jim decide finalmente di andare a trovare la coppia e sin dal suo arrivo constata che il matrimonio tra Jules e Catherine è in crisi e quindi potrà finalmente dichiarare i propri sentimenti d’amore che da sempre aveva represso, trovando persino l’approvazione dell’amico Jules. Il ménage à trois che si verrà a creare rinsalderà l’amicizia tra i giovani, mentre il rapporto tra Jim e Catherine avrà breve durata per le difficoltà incontrate nel tentativo di avere anche loro un figlio. Come chiaramente recitato nella canzone, che fa da colonna sonora, i tre amici si incontrano, si allontanano, si perdono, si ritrovano per l’ultima volta a Parigi, dove la loro storia si concluderà per iniziativa della donna, sempre insoddisfatta dell’amore e della vita in generale. Tratto dal romanzo di Henri-Pierre Roché, il film fu considerato molto scandaloso in quegli anni proprio per l’argomento trattato ed in Italia ci furono molte resistenze da parte della censura cinematografica che, oltre ovviamente a vietarlo ai minori di 18 anni, pensò seriamente di vietarne la distribuzione nelle sale. Jeanne Moreau, all’apice del successo, impersonava una donna spregiudicata, capace di affrontare senza alcuna reticenza morale qualsiasi situazione amorosa, indenne da ogni coinvolgimento emotivo ed affettivo. La Francia ci suggerisce questa loro ricetta tipica: zuppa di cipolle gratinata.

1907, quartiere parigino di Montparnasse. Jules, austriaco (Oskar Werner) e Jim, francese (Henri Serre) sono due amici che vivono di arte, poesia e di belle ragazze che si scambiano fino a quando non conoscono Catherine (Jeanne Moreau) di cui entrambi si innamorano perdutamente. La ragazza, pur sensibile alla corte dei due giovani, alla fine si sposerà con Jules e insieme a lui si trasferirà in Austria dove avrà una figlia, mentre le vicende della prima guerra mondiale allontaneranno di fatto Jim dai due amici. Passato il tempo, Jim decide finalmente di andare a trovare la coppia e sin dal suo arrivo constata che il matrimonio tra Jules e Catherine è in crisi e quindi potrà finalmente dichiarare i propri sentimenti d’amore che da sempre aveva represso, trovando persino l’approvazione dell’amico Jules. Il ménage à trois che si verrà a creare rinsalderà l’amicizia tra i giovani, mentre il rapporto tra Jim e Catherine avrà breve durata per le difficoltà incontrate nel tentativo di avere anche loro un figlio. Come chiaramente recitato nella canzone, che fa da colonna sonora, i tre amici si incontrano, si allontanano, si perdono, si ritrovano per l’ultima volta a Parigi, dove la loro storia si concluderà per iniziativa della donna, sempre insoddisfatta dell’amore e della vita in generale. Tratto dal romanzo di Henri-Pierre Roché, il film fu considerato molto scandaloso in quegli anni proprio per l’argomento trattato ed in Italia ci furono molte resistenze da parte della censura cinematografica che, oltre ovviamente a vietarlo ai minori di 18 anni, pensò seriamente di vietarne la distribuzione nelle sale. Jeanne Moreau, all’apice del successo, impersonava una donna spregiudicata, capace di affrontare senza alcuna reticenza morale qualsiasi situazione amorosa, indenne da ogni coinvolgimento emotivo ed affettivo. La Francia ci suggerisce questa loro ricetta tipica: zuppa di cipolle gratinata.

INGREDIENTI: 750 grammi di cipolle bianche – 70 grammi di burro – 25 grammi di farina bianca “00” – 1 litro di brodo vegetale – 6 fette di pane casereccio – 200 grammi di fontina o gruviera – 100 grammi di parmigiano grattugiato – sale e pepe qb.

PROCEDIMENTO: Fare imbiondire le cipolle tagliate a fettine sottili in una pentola insieme a 50 grammi di burro, mescolando di tanto in tanto. Dopo che le cipolle avranno preso colore, aggiungere la farina e mescolare, quindi unire il brodo già caldo e fare cuocere per circa 25 minuti. Tostare le fette di pane e ricoprire il fondo di sei ciotole individuali da forno ognuna con una fetta di pane, quindi aggiungere un mestolo di zuppa di cipolle ed il formaggio tagliato a fettine sottili. Infine aggiungere sulla superficie il parmigiano e un fiocco di burro. Fare gratinare sotto il grill del forno già caldo fino a quando si sarà formata una crosticina dorata. Servire la zuppa ben calda.

da Alessandro Rosi | Ott 5, 2016

(Teatro India – Roma, 4/9 Ottobre 2016)

“Non si è mai così forti come quando si sa di essere deboli”. Dal loro disagio quattro differenti personalità acquistano sicurezza per comunicare l’incomunicabile.

Una fitta rete metallica divide la realtà dalla finzione, il pubblico dal palcoscenico. Quattro personaggi in gabbia, senza vie d’uscita. Ancor prima che nella prigione, ciascuno di loro è costretto nei propri vestiti, nelle proprie fisime. Una donna elegante ha i capelli imbrigliati da un carré, un ragazzo abietto è chiuso in abiti trash, una placida ragazza è avvolta in una giacca di pelliccia, e un inquietante signore ha il volto coperto da un naso rosso di gomma. Attraverso i piccoli fori del soffocante reticolato, iniziano una conversazione autoreferenziale. I loro discorsi si alternano in maniera convulsa, frammentata, disordinata, come un repentino e frequente cambio di stazione radio. Non parlano tra di loro; non si guardano. I loro occhi sembrano rivolti verso il pubblico, ma in realtà sono persi nel vuoto. Un bisogno disperato di raccontare, di esprimere le loro sensazioni, di manifestare le loro pulsioni, di dichiarare l’inconfessabile senza freni o inibizioni. Eccessi verbali apparentemente privi di significato, legati tuttavia da un filo rosso sangue del comune e lacerante dolore esistenziale: pirati delle emozioni, rubano il dolore agli altri e lo nascondono sotto il loro. Ognuno progressivamente acquista sicurezza dal proprio angosciante racconto; ma nessuno prende il sopravvento sugli altri, rimangono tutti sullo stesso piano, sullo stesso pavimento bianco racchiuso dall’opprimente nero delle sottili grate: affamati di bianco su bianco e nero.

18 anni sono passati dalla prima rappresentazione di Crave al Traverse Theatre di Edimburgo, ma ancora è vivido il disagio, la disperazione, lo sconforto che Sarah Kane mette in atto con quest’opera. Già dal suono raspante e graffiante del titolo, si intuisce il bisogno di scavare per cercare di colmare il vuoto interiore, in una tormentata ricerca di amore.

Un testo teatrale che lascia liberi i registi di esprimersi; libertà che Pierpaolo Sepe sa sfruttare con sapienza. La sua messinscena è stordente e accecante, confonde e scuote, ricrea l’atmosfera tenebrosa e labirintica tipica di una mente in subbuglio.

Grazie alla collaborazione di Francesco Ghiuso, dà corpo alle voci e le moltiplica mandandole in loop (scelta apprezzabile ancorché evitabile durante il monologo principale), mercé l’utilizzo di numerosi microfoni presenti sul palco: una eco che rimbomba e circonda lo spettatore e lo imprigiona, in un virtuale scambio spaziale tra pubblico e attori. Quest’ultimi degni d’encomio per le loro intense interpretazioni, tra cui spiccano quelle di Dacia D’Acunto, che riflette perfettamente il carattere remissivo e disturbato attraverso la sua flebile voce, e di Gabriele Colferai, efficace nel trasmettere la parte lasciva che raffigura.

Diversi personaggi che non sono altro che le differenti personalità in lotta all’interno della mente dell’autrice (e ben caratterizzate dai costumi scelti da Anna Annapaola Brancia d’Apricena), la quale ha avuto l’ardire di comunicare ciò che provava e quanto la affliggeva finché non ne è stata distrutta: “Io scrivo la verità e lei mi uccide”.

data di pubblicazione:05/10/2016

Il nostro voto:

Gli ultimi commenti…