da Maria Letizia Panerai | Ott 17, 2016

(11^ FESTA DEL CINEMA DI ROMA – ROMA, 13/23 ottobre 2016)

In un ospedale di Brest, città portuale bretone situata a nord-ovest della Francia, la pneumologa Irène Frachon scopre che alcuni suoi pazienti con problemi polmonari, sono stati trattati con un farmaco, il Mediator, perché affetti da diabete o semplicemente per perdere peso. Andando avanti nelle sue ricerche si accorge che esiste un legame tra l’assunzione del farmaco, presente sul mercato da oltre trent’anni, e la morte di certi suoi pazienti nei quali erano subentrati anche gravi problemi cardiaci oltre a quelli respiratori, e per i quali, in alcuni casi, si era dovuto addirittura intervenire chirurgicamente. Irène inizia ad indagare e coinvolge alcuni colleghi ricercatori per effettuare una statistica, non a campione come sovente viene fatto nelle case farmaceutiche per valutare la percentuale di controindicazioni, ma a posteriori sui pazienti malati presenti nel data base dell’ospedale nei quali sono stati riscontarti sintomi collaterali dopo l’assunzione del Mediator. La percentuale di cardiopatie riscontrate realmente dal team dell’ospedale di Brest risulterà molto più alta di quella dichiarata dalla casa farmaceutica alle Autorità di vigilanza del Ministero della Sanità. Inizierà così una lunga battaglia che inevitabilmente assumerà dimensioni enormi, che la pneumologa porterà avanti con coraggio e determinazione al solo scopo di difendere la salute dei suoi pazienti, contro gli interessi economici e la burocrazia.

Irène Frachon è l’autrice del libro Mediator 150 mg da cui è stato tratto l’adattamento cinematografico di Emmanuelle Bercot, regista, sceneggiatrice e attrice, che tutti ricordiamo quale splendida interprete in Mon Roi accanto a Vincent Cassel, ruolo per il quale fu premiata al Festival di Cannes 2015.

Le fille de Brest è basato prevalentemente sulla storia di questa “eroina” che ha lottato per molti anni contro tutto e contro tutti, madre e moglie, lavoratrice indefessa, con un carattere d’acciaio, classico esempio di passione, competenza, determinazione ed energia da vendere. La storia è avvincente e Sisde Babett Knudsen (La corte) è bravissima nel trasmetterci la vulcanicità del personaggio di Irène, conferendo al film un ritmo tale da non farci troppo pesare le oltre due ore di durata che rischiano di distogliere l’attenzione dello spettatore da una storia decisamente interessante, lato negativo assiema all’inutile e gratuito realismo di due scene in sala operatoria.

Tuttavia, il film è comunque avvincente e soprattutto, mai come in questo caso, il fatto che sia tratto da una storia vera fa ben sperare che al mondo ci siano ancora persone come Irène Frachon!

data di pubblicazione:17/10/2016

da Flaminia De Rossi | Ott 17, 2016

(11^ FESTA DEL CINEMA DI ROMA – ROMA, 13/23 ottobre 2016)

Tramps ti fa stare bene. É uno di quei film che riesce a rendere migliore la giornata, perché quando esci dalla sala ti senti bene. É il secondo lungometraggio di Adam Leon.

I protagonisti di questa vicenda sono Danny (Callum Turner) e Ellie (Grazia Van Patten) e sono i meccanismi di un aggrovigliato piano segreto.

Danny decide controvoglia, per amore della mamma, di aiutare il fratello, finito in carcere, a svolgere la sua ultima truffa.

Il ragazzo deve scambiare una valigetta con una donna dalla borsa verde, mentre la ragazza ha il compito di condurlo in auto fino alla stazione.

I due ragazzi hanno “divergenze di stile” ma sono teneramente attratti l’uno dall’altra.

L’avventura romantica inizia per i quartieri ed i sobborghi di New York per ritrovare la valigetta giusta…perché Danny sbaglia ad individuare la donna dalla verde borsetta!

É una storia pura, romantica ma non banale, il dialogo tra i due protagonisti è irresistibile.

Il tenero “abbraccio meteorologico” tra i due giovani è caratterizzato da una colonna sonora bella,vitale, underground ed energica, che segna ogni scena del film.

La missione del regista era quella di riuscire a catturare sullo schermo la sensazione dell’innamoramento: obiettivo centrato.

data di pubblicazione:17/10/2016

da Antonietta DelMastro | Ott 16, 2016

I romanzi di Simonetta Agnello Hornby sono una sicurezza, belli, intensi, sempre pieni della passione e dell’amore per la sua Sicilia che trasuda da ognuna dalle sue pagine.

Questo ultimo è un romanzo d’amore: lo scenario è un paesino immaginario tra Palermo e Agrigento, l’epoca quella dell’inizio del Novecento, anche se la storia ha radici più antiche.

L’autrice tocca tematiche importanti, molto vaste dal punto di vista storico/temporale, e solo grazie al suo talento riesce a dipingerle con puntualità grazie a poche pennellate, perché questo non è un saggio storico ma un romanzo, un romanzo d’amore e di crescita, e la Storia la viviamo come scenario delle famiglie Marra e Sala.

Personaggio chiave è Maria Marra e l’amore che la legherà al “baronello” Pietro Sala e ancora, e soprattutto, l’amore eterno, quello per l’amico Giosuè Sacerdoti.

Per comprendere i comportamenti di Maria e la meraviglia del dipanarsi della sua storia bisogna necessariamente collocarla nel suo contesto storico, perché solo così si capisce la forza di questo personaggio: con la maestria che la contraddistingue, l’autrice ci racconta dei Fasci siciliani, del Colonialismo, dell’ascesa e della caduta del Fascismo, delle leggi razziali, del bombardamento a tappeto di Palermo da parte degli Alleati.

Con questi eventi che fanno da sfondo alla narrazione, incontreremo Pietro Sala, erede di una nobile e ricchissima famiglia palermitana proprietaria di zolfatare, il quale si innamora perdutamente di Maria, figlia di un avvocato caduto in disgrazia per aver difeso i Fasci siciliani; anche se non pienamente convinta della proposta di matrimonio che le viene avanzata, la giovanissima Maria si ferma a riflettere sulle opportunità che ne deriverebbero, consapevole che il suo “genere” ha un unico scopo nella vita, quello di maritarsi, obbedire e accudire il marito e provvedere ai figli. Fare ciò per la famiglia Sala creerebbe l’opportunità di aiutare anche la sua famiglia di origine e, oltre tutto, è intrigata dalla corte di Pietro e dal fascino di viveur che lo circonda.

Dopo un viaggio di nozze che ci porta in giro per l’Italia e che l’autrice ricostruisce con fedeltà storica e sociale, fino alla minuziosa descrizione degli sfarzosi abiti da sera, gli sposi rientreranno in Sicilia, e da quel momento per Maria inizierà un altro viaggio che la porterà a conoscere la vera natura del marito, i suoi limiti, i suoi errori, le sue dipendenze che caratterizzeranno sempre di più vita della loro famiglia fino ad obbligarla a prenderne in mano le redini.

Moltissimi i personaggi che fanno da contorno ai tre principali i quali, caratterizzati in modo magistrale, ci presentano la Sicilia e l’Italia di quegli anni, con i profondi legami che legano le famigli e, al contempo, con le terribili invidie che le contraddistinguono.

data di pubblicazione:16/10/2016

da Antonella Massaro | Ott 16, 2016

(11^ FESTA DEL CINEMA DI ROMA – Roma, 13/23 ottobre 2016)

La storia raccontata da The Birth of a Nation sembra avere tutti i presupposti per lasciare un segno nella undicesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

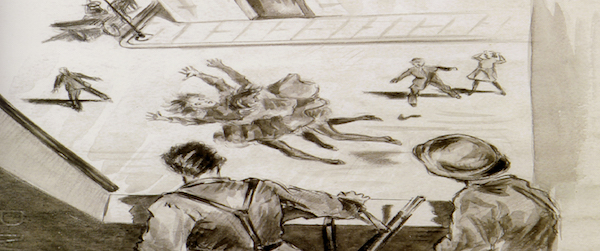

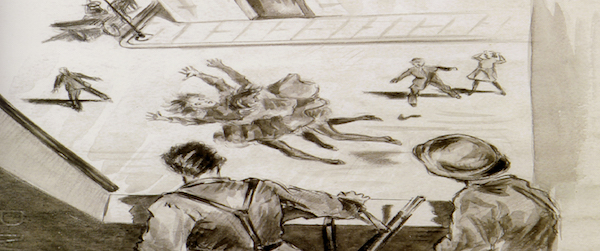

Nel 1831 lo schiavo nero Nat Turner, che fin da bambino è circondato dall’aura del predestinato, guida una rivolta degli schiavi oppressi dalle disumane condizioni di vita nelle sconfinate piantagioni di cotone della Virginia. Un rivolta che, sia pur soffocata nel sangue, rappresenta uno dei primi aneliti di libertà per il risveglio di un intero popolo.

Quando la natura di essere umano si trova degradata a un livello più infimo di quello riservato agli animali e alle cose, la vendetta sembra rappresentare un esito scontato. Nat sa leggere e, siccome i libri per i bianchi sono pieni di cose che lui non potrebbe capire, il suo testo di riferimento diviene la Bibbia. È un predicatore talmente bravo, che al suo padrone si chiede di portarlo “in tournée” nelle altre tenute per placare gli animi degli schiavi e per “incitarli all’obbedienza”, in nome del Signore. I testi sacri, però, comunemente “usati” per legittimare la condizione di schiavitù, possono essere letti anche in senso esattamente speculare. Se il Dio del Nuovo Testamento è misericordioso e amorevole, quello del Vecchio Testamento mostra un volto iracondo e vendicativo. Nat sente di essere uno strumento delle mani del Signore e accetta il sacrificio al quale si sente destinato: sono tante nel film le allusioni visive e narrative alla passione di Cristo.

La storia è segnata da un inevitabile crudezza rappresentativa e scandita da una fotografia che, enfatizzando tanto la poesia della natura (senza l’uomo) quanto il dolore dei corpi martoriati, gioca sapientemente con quell’alternanza tra bianco e nero che restituisce il senso dell’intero film. Indubbiamente convincente la prova del protagonista-regista Nate Parker.

Rievocando le atmosfere dei capisaldi del cinema epico più recente, da Braveheart a, ovviamente 12 anni schiavo, The Birth of a Nation, tuttavia,non riesce a sostenere il confronto con un genere indubbiamente complesso e ambizioso. Sebbene sia apprezzabile la messa da parte di ogni tono di solenne e utopica speranza, la sensazione di “già visto” penalizza un film al quale, in ogni caso, va riconosciuto il merito di aver dato voce a una “storia minore” che meritava di essere raccontata.

data di pubblicazione: 16/10/2016

da Antonella Massaro | Ott 16, 2016

(11^ FESTA DEL CINEMA DI ROMA – Roma, 13/23 ottobre 2016)

Il motivetto scanzonato del tormentone portato al successo quindici anni fa da Valeria Rossi diviene il titolo di una storia semplice e complicata al tempo stesso. Semplice, perché una volta usciti dalla sala di proiezione basta guardarsi attorno per rendersi conto di quanto comuni siano le vicende raccontate da Daniele Vicari. Complicata, perché l’impotenza dei personaggi di Sole cuore amore somiglia molto a un sentiero senza vie d’uscita.

La riflessione sui tempi del precariato nel lavoro e nella vita è affidata alla storia di due donne, tanto amiche al punto da sentirsi sorelle.

Eli (Isabella Ragonese) è sposata con Mario (Francesco Montanari). Hanno quattro figli e un solo lavoro, quello di Eli, costretta a un’estenuante maratona di mezzi pubblici dall’alba fino al tramonto per raggiungere da Ostia un bar nel quartiere Tuscolano di Roma. Il puntuale ritardo degli autobus e le condizioni di lavoro in cui non c’è spazio per diritti e tutele iniziano a diventare un macigno troppo pesante, anche per le robuste spalle e il sorriso radioso di Eli.

Vale (Eva Grieco) ha lasciato la Facoltà di fisica per dedicarsi al mestiere di ballerina. Anzi, di performer, perennemente in bilico tra le esposizioni di arte moderna e le serate nei locali notturni. Tra una madre che prova imbarazzo per un lavoro che non considera tale, un padre morto “per colpa sua” e una sessualità che, come la sua vita, fatica a trovare una stabile collocazione, Eva sembra ricevere conforto dalla famiglia di Eli, offrendosi di spiegare ai suoi bimbi le equazioni e far aprire solo per loro le porte del parco giochi acquatico.

Sole cuore amore, affresco intriso di un realismo a tratti rassegnato, consegna al cinema italiano un’interessante riflessione su quegli ultimi che, almeno in terra, non arriveranno mai a essere primi. La sceneggiatura, tuttavia, indulge a qualche stereotipo di troppo, da cui deriva una scontata prevedibilità nello sviluppo dell’intreccio narrativo. Non è certo l’originalità la cifra che si ricerca in un film che pretende di raccontare la vita “comune”, ma da quei passi di danza che scandiscono dall’inizio alla fine il ritmo della storia, forse, ci si poteva aspettare qualche slancio più convinto e convincente.

Ottima la prova di Isabella Ragonese, perfetta mentre sostiene tanto le diverse anime del suo personaggio quanto i 113 minuti del film.

data di pubblicazione: 16/10/2016

da Alessandro Rosi | Ott 16, 2016

(Casina dei Vallati – Roma, 19 Settembre 2016 / 15 Gennaio 2017)

Davide non ricorda più il suo nome né il suo l’indirizzo, ma nei suoi occhi sono ancora vive le immagini del 16 ottobre 1943: la più grande deportazione avvenuta in Italia. Attraverso numerose testimonianze, arricchite da preziosi documenti e fotografie, la mostra rinnova la memoria su quel giorno nefasto e svela particolari impensabili sulla vita della comunità ebraica romana al tempo della seconda guerra mondiale.

È una splendida giornata al Portico d’Ottavia, si è appena finito di celebrare il capodanno ebraico. Il sole brilla sul selciato, l’aria è pervasa da un delizioso profumo di crostata di visciole, i tavoli dei ristoranti sono imbanditi con carciofi alla giudia e per le vie del quartiere risuona il vociare festante dei bambini che escono da scuola.

Non una luce rischiarava quella via il 16 ottobre del 1943. Alle 5.30 si respirava paura; si masticava il sangue amaro delle percosse inferte dagli oppressori; si sentivano le urla dei bambini; si vedevano le madri in ginocchio per non essere strappate alla propria casa, per difendere la propria libertà: perché non c’è sopruso peggiore di essere arrestati senza giustificazione. Non per i soldi. Non per il denaro. Ma solo perché si esiste.

1230 persone furono ammassate sotto la Casina dei Vallati per essere caricate su convogli che le avrebbero trasportate sui treni diretti ad Aushwitz, in un viaggio senza ritorno. Su questo edificio campeggia oggi una lapide in memoria di tutte le vittime e in questo periodo ospita la mostra che ricorda quel giorno. Davanti alla porta ci attende Mario (n.d.f.), uno dei volontari che si offrono di guidare i visitatori, nonché diretto discendente di chi quelle esperienze le ha vissute. Con Mario ripercorreremo le tragiche tappe che condussero al rastrellamento, partendo dalle condizioni di vita degli ebrei nel quartiere ebraico per arrivare alle fasi più concitate di quella giornata.

Mario, durante il secondo conflitto mondiale, che vita conduceva un ebreo a Roma: era emarginato?

Questo è un aspetto importante, di cui non molti sono a conoscenza. I documenti presenti alla mostra fanno capire, in realtà, quanto gli ebrei fossero integrati. Tra le foto di questa prima sezione, c’è quella di un ebreo che fu sindaco di Roma. Gli ebrei erano italiani al 100%. Il rastrellamento fu un disonore per l’intera comunità: rimane la più grande deportazione di ebrei che accadde in Italia.

E quali erano i rapporti con il regime fascista?

Guarda qui, queste sono le tessere della gioventù italiana del littorio (l’organizzazione giovanile fascista) appartenute ad alcuni ebrei; mentre in questa foto c’è mio zio in uniforme, che si apprestava a partire per difendere l’Italia, combattendo per il duce. Vivevano serenamente, senza alcuna discriminazione.

E poi, all’improvviso, i bambini vennero espulsi dalle scuole e i soldati sollevati da ogni incarico. Su mio zio piovve il foglio di congedo e venne immediatamente rispedito a casa: espulso dall’esercito senza un valido motivo, dopo aver combattuto per il proprio paese la prima guerra mondiale.

Lo scenario mutò quindi con l’avvento delle spregevoli leggi razziali del 1938. In che modo incise sulle loro vite?

Non potevano andare al mare (e venivano cacciati se avvistati sulla spiaggia), non potevano apparire sugli elenchi del telefono, non potevano neanche mettere annunci mortuari! Una morte civile praticamente.

Gli ebrei furono costretti a cercare lavori più umili. Molti si inventarono venditori ambulanti, “straccivendoli”, “ricordari”, e spesso venivano arrestati perché esercitavano queste attività senza licenza.Non potevano inoltre essere iscritti a nessun albo professionale: medici, avvocati, architetti, professori, ingegneri, e così via. Gli era precluso, sostanzialmente, di lavorare. All’occorrenza venivano impiegati come operai per pochissime lire, come si può vedere da questa foto, dove stanno contribuendo a costruire gli argini del Tevere all’altezza di San Pietro.

Proprio a due passi dal posto in cui si consumò la razzia. Cosa successe esattamente quel giorno?

La mattina del 16 ottobre, alle ore 5:30, i tedeschi diedero alle famiglie ebree un biglietto (ne sono rimasti due in tutto il mondo ed uno è presente qui). Non sono entrati sparando o cercando subito l’arresto, ma distribuirono prima questo avviso che indicava le modalità in cui avrebbero proceduto e l’occorrente necessario durante il viaggio: viveri per 8 giorni, carta d’identità, bicchieri, denaro e gioielli.

Le persone coinvolte non sapevano ciò a cui stavano andando incontro; le informazioni non circolavano, non era chiara la situazione. Non si attendevano una fine tragica. Lo puoi notare anche dal messaggio rassicurante di questo foglietto – che fu lanciato da uno dei deportati durante il trasporto in treno – sul quale c’è scritto di comunicare a casa che stanno tutti bene e in salute. La maggior parte non conosceva la realtà atroce dei campi di concentramento, si pensava fossero campi di lavoro dov’erano impiegati solo uomini. Proprio per questo motivo, il 16 ottobre del 1943 molti padri di famiglia che abitavano al quartiere ebraicoscapparono, pensando che avrebbero preso solo loro, mentre donne e i bambini rimasero nelle case: ciò spiega perché quel giorno furono deportate più donne e bambini che uomini (689 donne e 207 bambini contro 363 uomini).

È opportuno ricordare, inoltre, che la comunità ebraica era convinta che non sarebbe avvenuto alcun arresto, poiché 18 giorni prima erano stati consegnati ai tedeschi 50kg d’oro che avevano chiesto per non procedere alla deportazione di 200 ebrei.

50kg che alla fine della guerra furono rinvenuti nell’ufficio del gerarca nazista Kaltenbrunner (Direttore dell’Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich), che rifiutò qualsiasi tipo di accordo e insistette per “l’immediata soluzione del problema ebraico”: ciò a testimonianza della adesione dissennata e incondizionata allo scopo disumano perseguito nazisti.

Chi fu a comando dell’operazione e come avvenne?

A capo dell’operazione fu posto Theodor Dannecker – giovane ufficiale nazista, già responsabile della deportazione degli ebrei in Francia, Tracia e Macedonia – che decise di non avvalersi della collaborazione dei fascisti perché diffidava di loro, nonostante il parere contrario di Kappler – capo della polizia tedesca a Roma – il quale conosceva la situazione nella capitale e sapeva che la deportazione sarebbe stata più difficile rispetto a quella in altri paesi, dove invece la maggior parte degli ebrei era confinata nei ghetti e, di conseguenza, era più facile individuarli e arrestarli. Pensa che oggi, in Polonia ed Ungheria (dove furono deportati 430.000 ebrei!), ci sono pochi ebrei rispetto ad un tempo. Una volta, invece, in quei paesi c’erano le più grandi comunità ebraiche. Il centro Europa era tra i più popolati dagli ebrei.

In virtù della scelta di Dannecker, furono impiegate solo forze di polizia tedesche in loco, più 300 uomini appartenenti all’unità Seeling. Di quest’ultime abbiamo diverse fotografie inviate da un signore rimasto anonimo, il quale ci ha scritto: “In queste foto c’è mio padre, che partecipò alla deportazione avvenuta a Roma: se vi possono servire usatele, altrimenti potete pure bruciarle”. Devi sapere che queste truppe non erano specializzate, né preparate per una deportazione del genere. Facevano parte del servizio d’ordine e loro compito era quello di sorvegliare gli edifici occupati dai nazisti. L’incompetenza di queste truppe emerge anche dalle esperienze di coloro che scamparono al rastrellamento: molti raccontano che suonarono ad una porta ma non a quella affianco.

L’ordine proveniente da Hitler era di arrestare 8000 ebrei – la comunità ebraica romana all’epoca contava circa 10000 unità –, pertanto l’operazione (dal loro punto di vista) fu considerata un flop, tant’è che lo stesso Dannecker fu processato dal regime.

Nonostante non abbiamo partecipato direttamente all’operazione, i fascisti si macchiarono in seguito di un crimine ben peggiore: denunciavano la presenza di ebrei per ottenere denaro. 5000 lire era il prezzo per un uomo, 2000 per le donne e 1500 per i bambini. I deportati finivano prima al campo di concentramento italiano di Fossoli, per poi essere destinati ad Auschwitz. Mio nonno riuscì a sfuggire proprio in uno di questi trasporti. In tre si buttarono dal camion che li stava portando al treno. Appena i soldati si accorsero della loro fuga, iniziarono a sparare nella loro direzione. La fitta rete di pallottole catturò prima il compagno che correva alla sua sinistra e poi quello che fuggiva alla sua destra; solo lui, per miracolo, si salvò. Corse per tre ore a perdifiato nella campagna, finché non svenne.

Che storia incredibile…

E pensa che non fu l’unica, mio nonno sfuggì ai nazisti per sei volte: in un’altra occasione si buttò dal terzo piano di una caserma insieme ad un suo amico; quest’ultimo nel cadere si ruppe una gamba, lui se lo caricò e lo trasportò fino a casa.

Anche tua nonna, se non ricordo male, riuscì a sfuggire ai nazisti, e ha vissuto in prima persona la deportazione del 16 ottobre.

Sì, e questo è il suo diario. In queste pagine racconta le fasi concitate di quella giornata:

“[…] Quando i tedeschi bussavano per le case, non trovando gli uomini, si portavano via tutte le donne e i bambini. Erano scene strazianti a vedersi: donne che urlavano, bambini che piangevano, tedeschi che sbraitavano e sferravano calci per farli camminare.

[…] Tutte le vie di Portico d’Ottavia erano bloccate dai tedeschi, in modo che per quelli che abitavano nel centro non vi era via di scampo. I nostri uomini, con l’aiuto del Signore, riuscirono a fuggire […]”

“Aiuto del Signore”. Tua nonna era molto legata alla religione?

Sai, la maggior parte di coloro che hanno vissuto in quegli anni ha seguito due strade antitetiche: c’è chi è fortemente attaccato alla religione, oppure chi non crede più a nulla. Quanto è accaduto quegli anni ha riavvicinato molti ebrei alla comunità israelitica.

Accadde anche a mio nonno, il quale, prima delle leggi razziali, non frequentava neanche il Tempio. Dopo il 1938, in virtù dei divieti imposti agli ebrei, il senso di appartenenza alla religione ebraica è aumentato, per lo stesso principio universale che: quando qualcosa viene vietato, allora fai di tutto per ottenerlo e difenderlo.

E sul silenzio del Papa dopo il rastrellamento?

Sicuramente rimane un’onta sulla Chiesta. E la paura di ripercussioni da parte dei nazisti, non giustifica il comportamento omertoso. C’è da dire, però, che durante la guerra buona parte del mondo ecclesiastico mostrò grande solidarietà nei confronti degli ebrei. Mia nonna, per citare esempio, fu accolta da un convento per sei mesi, che la nutrì e le diede alloggio in attesa di trovare un posto sicuro.

All’interno della mostra ci sono altre storie toccanti come quelle dei tuoi nonni?

Certo, ce ne sono alcune davvero assurde. Qui c’è la foto di uno dei 16 sopravvissuti, lui si salvò perché parlava il tedesco e, pertanto, fu preso come interprete di Mengele (il dottor morte, che sperimentava sugli esseri umani); ma non riuscì a salvare la moglie e i figli, loro morirono tutti.

Un’altra storia drammatica è quella di questo bambino. Quando fu preso era malato e, per questo motivo, i nazisti chiamarono due dottori per curarlo. Passato il periodo di convalescenza, fu presto deportato. Qualche giorno dopo era ad Aushwitz per la sua ultima doccia. L’assurdità e la meticolosità della macchina tedesca fu impressionante. Ed è anche attraverso questi escamotage che riuscivano a celare l’abominio che stavano compiendo.

In questa teca, invece, ci sono le fotografie che ritraggono la famiglia di Settimia Spizzichino: l’unica donna che ritornò dai campi di concentramento dopo il rastrellamento. Una sopravvivenza straordinaria, visto che le donne ad Auschwitz-Birkenau venivano mandate a morire quasi subito. Lei restò viva perché fu scelta come cavia umana per esperimenti sul tifo e la scabbia (con le conseguenze fisiche che puoi immaginare…). Ma le sue sofferenze non erano ancora finite; nell’inverno del 1945, con l’evacuazione di Auschwitz, dovette affrontare la marcia della morte (marcia forzata di prigionieri – di guerra o altra natura – sottoposti a digiuno, fatiche fisiche estreme, esecuzioni sommarie o maltrattamenti) fino al campo di concentramento di Bergen Belsen. Qui i prigionieri venivano ammassati in uno stato di completo abbandono e i morti formavano dei mucchi intorno alle baracche. Il soldato di guardia sulla torretta impazzì e incominciò a sparare sui prigionieri; allora Settimia si nascose sotto un mucchio di cadaveri e lì rimase per diversi giorni, fino alla liberazione del campo da parte degli inglesi, il 15 aprile 1945. Per il suo valore e il suo impegno nel testimoniare quanto le era accaduto, le sono state titolate strade, edifici e, da ultimo, il cavalcavia ferroviario su via Ostiense a Roma.

Un’altra storia sconcertante è quella che riguarda la bambina Ada Tagliacozzo. La sera prima Ada supplica il papà di lasciarla andare a dormire dalla nonna, per farle compagnia visto che abitava da sola. Il padre, dato che sua madre abitava sullo stesso pianerottolo, acconsentì senza problemi. Nella notte del 16 ottobre i soldati non bussarono all’appartamento del sig. Tagliacozzo, ma solo a quello di fronte, portando via sua madre e sua figlia. Non è passato giorno nella vita del sig. Tagliacozzo in cui non si sia domandato: perché non hanno bussato alla mia porta?

Qui invece c’è il racconto che riguarda Augusto Capon, pluridecorato ammiraglio della marina italiana. Era benestante, amico personale di Mussolini, e fascista fino al midollo. Sapeva del rastrellamento, ma era fermamente convinto che non lo avrebbero deportato (proprio per le sue conoscenze). Quando i nazisti entrarono nella sua villa, Capon stava scrivendo il suo diario. I soldati non vollero sentir ragioni: gli diedero il tempo di raccogliere i suoi effetti personali, poi l’avrebbero condotto nel campo di concentramento. Lui serafico, lasciò stare i suoi averi, si sedette di nuovo sulla sua scrivania, inforcò la penna, e scrisse le seguenti parole: è allora vero, come scrisse Carducci, che la nostra patria è vile?

data di pubblicazione:16/10/2016

da Antonio Iraci | Ott 16, 2016

(11^ FESTA DEL CINEMA DI ROMA – ROMA, 13/23 ottobre 2016)

Dublino, inizio anni Ottanta. Il quindicenne Conor (Ferdia Walsh-Peelo) vive in famiglia una situazione generalizzata di crisi: il fratello maggiore si rifiuta di andare al college, la sorella vive isolata nel suo mondo, i suoi genitori non vanno più d’accordo e non ci sono più soldi in casa. Messo di fronte alla dura realtà, il ragazzo è costretto, suo malgrado, a studiare in un istituto più economico dove è in vigore una severa disciplina e dove soprattutto imperversa il bullismo tra gli studenti di cui un ragazzo sensibile come lui è facile preda. Un giorno, di fronte alla scuola, incontra lo sguardo di Raphina (Lucy Boynton), ragazza molto bella di cui subito si innamora. Per conquistare il cuore della giovane, il ragazzo si inventerà che ha una band e visto che ancora questa band non esiste deciderà con caparbia determinazione di costituirne una, raccogliendo altri ragazzi squinternati come lui, ma con tanta voglia di suonare. Il film, leggero e divertente, riporta alla memoria quel periodo d’oro del pop in cui tutti i ragazzi erano desiderosi di formare un proprio gruppo emulando i Duran Duran, The Cure, Spandau Ballet, Jam e tante altre band allora in voga. Mentre l’Irlanda attraversa un periodo economico disastrato e cercare fortuna a Londra sembra essere la soluzione ultima a tutti i problemi, i ragazzi provano a dimostrare innanzitutto a sé stessi che la musica può tirarli fuori dalle preoccupazioni e farli diventare più grandi. Sotto la guida del fratello maggiore Brendon (Jack Reynor), Conor riuscirà a vincere la sua battaglia personale conquistandosi, grazie alle sue esibizioni canore, una buona reputazione a scuola e l’affetto della sua amata Raphina. Sing Street è una piacevole piccola commedia musicale presentata all’ultimo Sundance Film Festival, dove ha ottenuto un buon consenso tra i giovani, trascinati dalle musiche prevalentemente composte negli anni Ottanta da una band di cui faceva parte lo stesso regista.

data di pubblicazione:16/10/2016

da T. Pica | Ott 15, 2016

(11^ FESTA DEL CINEMA DI ROMA – ROMA, 13/23 ottobre 2016)

Dopo i clamori e gli scandali sollevati da Wikileaks, nell’era del digitale e della cyber security dove si tenta di dare attenzione e clamore ai recenti tentativi normo-legislativi di garantire una globale ed effettiva sicurezza al trattamento dei dati personali – dal cd. “Safe Harbour Principles” al cd. “Privacy Shield”, fino al nuovo Regolamento U.E. e alla Direttiva europea “Big Data” -, passando per l’ultimo episodio di hackeraggio di Yahoo, irrompe nella Selezione Ufficiale della XI Festa del Cinema di Roma Snowden di Oliver Stone. Il grande regista ha riportato con coraggio, in 134 minuti, i nove anni più importanti – per ora – delle vita di Edward Snowden (interpretato da Joseph Gordon Levitt), il tecnico informatico – cresciuto in una famiglia conservatrice di stampo militare al servizio degli Stati Uniti d’America – che da ideatore di sistemi informatici per la CIA creati per la sicurezza del proprio paese assiste alla silenziosa manipolazione delle sue idee e delle sue invenzioni fino al loro abuso/uso distorto da parte della CIA e poi della NSA e dei suoi uffici “tentacolari” diffusi nel mondo. Dalla graduale e devastante presa di coscienza da parte di Snowden del conflitto di tale abusi con i suoi principi e ideali, il giovane tecnico – grazie anche al sostegno dell’unico “essere umano” estraneo ai lavaggi di cervello impartiti nella CIA e in NSA rimastogli accanto, la compagna Lindsay Mills (Shailene Woodley) – da “primo della classe” e miglior tecnico della NSA diviene la voce di una delle più grandi denunce che abbiano mai colpito il sistema di intelligence americano e l’amministrazione Obama. Non era facile raccontare la storia del giovane Snowden e Oliver Stone ha sicuramente tentato il suo meglio per condensare nove anni di storia complessa (rivelata dal protagonista solo ai giornalisti del The Guardian e poi al regista in occasione di segretissimi incontri in Russia dove è esiliato per scampare alle condanne per altro tradimento e antispionaggio), articolata prevalentemente su un linguaggio prettamente informatico/tecnico/ingegneristico, in una pellicola di poco più di 2 ore. Se nella prima parte lo spettatore può appunto soffrire la complessità del sistema in cui Ed. Snowden si ritrovò prima a operare orgogliosamente e attivamente e poi sofferente prigioniero, negli ultimi 40 minuti il thriller si fa decisamente più dinamico e avvincente fino al sovrapporsi di “finzione” cinematografica e frammenti di quanto poi i Media riportarono dal 10 giugno 2013 quando il “più grande spionaggio di massa” venne denunciato al mondo intero. Emozionate l’irrompere dell’applauso della Sala Sinopoli durante la scena del film che narra appunto un altro applauso, quello dell’ovazione del pubblico che assisteva alla prima intervista di Ed. Snowden dopo al difficile fuga in Russia dove è riuscito ad avere una seconda vita. Bellissimi i titoli di coda del film – alternati alla descrizione di come la vita di Eduard Snowden è proseguita fino ad oggi – accompagnati dalla canzone composta per Oliver Stone da Peter Gabriel “The Veil” (“il velo”): come a voler sottolineare il protettivo tentativo che con questo film Oliver Stone ha reso affinché gli americani tolgano dai propri occhi, dalle proprie orecchie e dalla propria intelligenza quel velo di affidamento e cieca fiducia in un sistema che per anni ha violato i principi e i diritti di libertà e riservatezza fondamentali di ogni cittadino sotto l’altro “velo” della “giustificazione” della minaccia del Terrorismo.

data di pubblicazione:15/10/2016

da Antonio Iraci | Ott 15, 2016

(11^ FESTA DEL CINEMA DI ROMA – ROMA, 13/23 ottobre 2016)

Con la proiezione del film Afterimage, la Festa del Cinema di Roma ha voluto rendere un meritato omaggio alla figura di Andrzej Wajda, scomparso appena qualche giorno fa all’età di novant’anni. Considerato uno dei capiscuola del cinema polacco, ha portato sul grande schermo le vicende che hanno caratterizzato la storia travagliata del suo Paese, dal dopoguerra ai giorni nostri. Wajda, senza mai scendere a compromessi, ha spesso affrontato nei suoi film argomenti molto scomodi andando incontro alle ostilità delle autorità, soprattutto nel periodo in cui la Polonia era sottomessa in tutto al regime totalitarista sovietico. Ed è proprio con riferimento a questo momento storico, quando la realtà socialista si impose come unica forma di espressione, che il suo film narra gli ultimi anni del famoso pittore Władislaw Strzemiński, docente all’Accademia delle Belle Arti e fondatore del Museo d’Arte Moderna in Łódź, ben conosciuto in campo internazionale per essere stato amico di artisti quali Malevič, Chagall e Rodčenko. Per il suo rifiuto di allinearsi alle idee del regime, che intendeva l’arte come strumento utile alla propaganda, il pittore venne allontanato dall’insegnamento ed espulso dal circolo degli artisti polacchi, morendo di lì a poco in miseria, ridotto ad arredare le vetrine dei negozi pur di ottenere la tessera alimentare. Wajda, utilizzando le stesse parole che l’artista usa con i propri studenti che continuarono a seguire le sue preziose lezioni in segreto, fornisce una interessante lettura sulla Teoria della Visione, elaborata dallo stesso Strzemiński, e più in generale sulla sua concezione dell’arte astratta: la stessa, proprio per sua natura, quale parte integrante della vita dell’uomo, non può essere delimitata da una idea univoca, soprattutto se imposta da una entità diversa dal soggetto che la elabora. Di Afterimage (letteralmente “immagini residue” ovvero la percezione di ciò che rimane nella memoria dopo aver ammirato un’opera d’arte) colpisce la fotografia diretta da Pawel Edelman, che sin dalla prima bellissima scena ha saputo trasferire sul colore lo stesso stato d’animo dei personaggi. Inizialmente i toni delle immagini sono luminosi e allegri, ma via via che si procede nella narrazione la loro intensità sembra dissolversi per uniformarsi alle tonalità più spente e cupe degli esterni. Molto curati i dialoghi, profondi e toccanti, e la scenografia che trasmette l’idea dell’atmosfera vissuta in quegli anni dall’artista, egregiamente interpretato da Bogusław Linda, uno tra i più famosi attori del cinema polacco. La sua interpretazione di Strzemiński ci restituisce l’immagine di un uomo sicuro delle proprie idee e delle proprie azioni, che non si è lasciato intimidire da nessuna forma di costrizione esterna, rifiutandosi di incanalare il proprio pensiero negli schemi rigidi imposti dal sistema.

Film di una bellezza struggente.

data di pubblicazione:15/10/2016

da Maria Letizia Panerai | Ott 14, 2016

(11^ FESTA DEL CINEMA DI ROMA – Roma, 13/23 ottobre 2016)

Lee Chandler (Casey Affleck) è un tipo taciturno che lavora come factotum presso un condominio, in una non meglio identificata località degli Stati Uniti. Passa le sue giornate in solitudine, facendo ogni genere di riparazioni presso case private per poi tornarsene la sera, dopo aver bevuto una birra al pub, a dormire davanti alla TV in una stanza nel sottoscala del palazzo. Non appena riceve la notizia che il suo unico fratello Joe, malato di cuore da diverso tempo, è morto per un infarto, è costretto a tornare a Manchester, nel Massachusetts. Lee, profondamente addolorato dalla scomparsa, sarà l’unico a potersi occupare del funerale e scoprirà, di lì a breve, che Joe lo ha nominato tutore di suo figlio Patrick ancora minorenne. Questo non preventivato soggiorno obbligato a Manchester, per un periodo piuttosto lungo, farà prepotentemente riemergere in Lee ricordi dolorosi sino ad allora soffocati dal grigiore della sua esistenza, veri e propri demoni che gli corrodono giorno dopo giorno la coscienza. Ritornare alle proprie radici, in questa bella cittadina con il faro e le barche dei pescatori dove un tempo era stato anche felice, lo obbligherà a fare i conti con un passato che lo ha segnato a morte, un lutto sino ad ora per lui impossibile da elaborare.

Manchester by the sea di Kenneth Lonergan approda alla Festa del cinema di Roma preceduto da giudizi estremamente lusinghieri. Sicuramente il film si avvale di un cast di primissimo livello tra cui spicca per bravura Casey Affleck nella parte del protagonista, per il quale già si parla di candidatura agli Oscar 2017. Film drammatico, vanta un’interpretazione misurata e sussurrata di tutti gli attori, senza eccessi, urla o interpretazioni sopra le righe, pregio che lo allontana dal solito cliché del drammone esistenziale americano. Tuttavia i 135 minuti pacati e lenti non conferiscono profondità ad una pellicola che, al contrario, finisce con l’annoiare lo spettatore costretto a seguire il susseguirsi della grigia vita del protagonista. Inoltre la storia è talmente irrimediabilmente senza ritorno, che da subito si percepisce che non può esserci redenzione, se non un piccolo barlume di essa sul finale. E per finire, ma non come ultimo aspetto, ci sono troppe birre e scazzottate da sbornia nei pub, scarponi da lavoro, jeep, famiglie che si rompono ma che poi nel dolore si ritrovano per chiedersi scusa: forse non avevamo bisogno di vedere di nuovo sullo schermo tutto questo che, irrimediabilmente, identifica la pellicola collocandola in un certo filone già molto “affollato”.

Il film comunque uscirà nelle nostre sale il 1 dicembre: al pubblico il giudizio finale.

data di pubblicazione:14/10/2016

Gli ultimi commenti…