da Alessandro Rosi | Feb 9, 2017

(Teatro Ambra Jovinelli – Roma, 7-12 Febbraio 2017)

“Padre, madre, e figlio nella goffa attesa di un incontro cruciale, che potrà cambiare le loro vite o rivelarsi fatale.”

Un delizioso profumo proveniente dal palco rapisce l’olfatto. Dalla platea fanno ingresso nella casa tetra – illuminata solo da qualche fioca luce – padre, madre e figlio. Parlano una lingua mai sentita, un idioma in cui sono confluiti tutti i dialetti meridionali. Più che con le parole, si esprimono attraverso suoni gutturali, versi, gesti. Nella sala da pranzo c’è un orologio a cucù, un inginocchiatoio, una tavola imbandita (su cui pende un insaccato) e un fornello acceso, con qualcosa che bolle in pentola. Ed è proprio da lì che proviene quell’odore inconfondibile di pomodoro, che prima ci aveva catturati: è il “sugo perpetuo” della nonna deceduta quattro anni prima, ancora rabboccato dai familiari!

Il cibo come fonte di vita inesauribile; ma anche causa di esaurimento, come le portate elencate dalla madre per il fatidico incontro con il (presunto) alto funzionario. Tanto atteso dalla madre, la quale vuole riottenere la sua amatissima tiella prestata alla moglie di costui, ma che non le è stata ancora resa; dal figlio diciannovenne, che spera di poter ottenere un posto di lavoro e sogna di trasferirsi nella capitale; e dal padre, il quale ritiene che il funzionario risolverà tutti i loro problemi: in un modo tutto da gustare.

I tre dunque proveranno più volte la commedia da inscenare così da ingraziarsi il favore del dirigente. E nonostante la situazione diventi rocambolesca, riusciranno ad ottenere quanto sperato, così da restare legati alla loro amata terra. Per sempre.

Lo sceneggiatore Mattia Torre (coautore delle serie televisive Boris – nonché del relativo film – e Dov’è Mario, con Marcello Macchia) firma un testo in cui enfatizza e caricaturizza tutti gli stereotipi della famiglia centro-meridionale. La grettezza mentale dei genitori, che non vogliono che il figlio si trasferisca in una città più grande; il desinare come raison d’être: si mangia in quantità abbondanti, noncuranti degli effetti corporali devastanti; la concezione arcaica del pater familias, che per educare i figli si avvale delle percosse; e il confessionale (più in generale, la religione) come unica valvola di sfogo.

La critica sociale è sottile e arguta, e passa in secondo piano rispetto all’atmosfera buffa e divertente generata dal paradossale linguaggio usato dai protagonisti. Pseudo-tribale, sgrammaticato, privo di concordanze; caratteristiche che rispecchiano i rapporti familiari, dove prevalgono l’incomunicabilità, i gesti e le percosse. Anche la scena, curata da Francesco Ghisu, sottolinea questo aspetto, atteso che l’ideale spazio scenico è circoscritto: l’uscita di scena dei personaggi dalla sala da pranzo è infatti soltanto apparente, restano intrappolati nelle pareti e sentono tutto ciò che si dice.

Chiusi. Immobili. Senza vie di uscita. In una casa dove la morte è una presenza incombente.

Gli attori sono abili nel far emergere le peculiarità dei loro personaggi. Massimo de Lorenzo è il padre, che lancia solo occhiate torve, di squincio e maledice il giorno in cui è nato il figlio; Crisina Pellegrino interpreta efficacemente la madre: nonostante le sue forme aggraziate, riesce a rendere il suo personaggio spigoloso; Carlo De Ruggieri rappresenta con incredibile maestria il figlio, archetipo del giovane italiano invecchiato dal luogo in cui vive, la testa incassata tra le spalle (come una tartaruga) e intimorito dalla possibilità di allungare il collo, di guardare oltre, per la presenza opprimente dei genitori: come una talpa vive interrato nel suo stesso corpo; infine il camaleontico Michele Nani (che si è avuto modo di apprezzare anche in Casa di Bambola al Teatro Vascello, in tutt’altro ruolo), il quale interpreta brillantemente il funzionario, e che stupisce per la capacità di passare da un ruolo all’altro con disinvoltura.

Tutti i ruoli si intrecciano perfettamente nel tessuto congegnato da Mattia Torre, che fila senza intoppi; ancorché nel momento clou dello spettacolo, ovvero quando viene rivelato dal padre ciò che hanno ottenuto dal funzionario, manca pathos nella scena, nella scoperta, che passa quasi in sordina, senza distinguersi dal resto, così svanendo l’effetto sorpresa creato in precedenza.

Uno spettacolo, ma ancor prima un’esperienza multisensoriale, che diverte senza mai esser volgare, e che denota una profonda conoscenza del territorio. La stessa terra che vincola i personaggi; li immobilizza e, infine, li reclama.

“Tutto è bine, quel che finisce biuni”

data di pubblicazione: 09/02/2017

Il nostro voto:

da Antonio Iraci | Feb 8, 2017

(Berlino, 9/19 Febbraio 2017)

Inizia ufficialmente domani l’attesissimo appuntamento cinematografico della Berlinale che vedrà riuniti, per l’appunto qui a Berlino, giornalisti e cinefili provenienti da tutto il mondo.

Questa 67esima edizione prevede un programma di proiezioni molto denso: tra i film in concorso e quelli delle varie sezioni collaterali verranno infatti presentate circa 400 pellicole, con una media di 36 al giorno. Come affermato in conferenza stampa dal direttore del Festival Dieter Kosslick, la selezione dei lavori quest’anno ha voluto tener conto delle turbolenze sociali che stiamo attraversando, dove le grandi utopie del passato si sono esaurite per dare spazio alla demistificazione generale di un mondo eccessivamente globalizzato. Nonostante questo comune “scoraggiamento”, aggiunge Kosslick, i filmmakers non abbandonano la voglia di dimostrare con i loro lavori che in questo nostro globo terrestre c’è ancora rimasto tanto di buono da farci comunque sorridere e, soprattutto, indurci alla ricerca di nuove idee e strategie comunicative senza le quali non si può di certo ambire ad un rinnovamento. Ecco che Berlino diventerà in questi giorni la capitale mondiale del cinema confermandosi, accanto a Venezia e Cannes, tra i più importanti Festival cinematografici. La selezione ufficiale prevede 24 film, di cui 18 in corsa per aggiudicarsi l’ambito Orso d’oro:

Django di Etienne Comar, Francia

Ana, mon amour di Calin Peter Netzer, Romania-Russia

On the Beach at Night Alone di Hong Sangsoo, Corea-Inghilterra

El bar di Alex de la Iglesia, Spagna (fuori concorso)

Beuys di Andres Veiel, Germania-Inghilterra

Colo di Teresa Villaverde, Portogallo

The Dinner di Oren Moverman, Inghilterra

Félicité di Alain Gomis, Congo

Final Portrait di Stanley Tucci, Inghilterra (fuori concorso)

Have a Nice Day di Liu Jian, Cina

Bright Nights di Thomas Arslan, Germania-Inghilterra

Joaquim di Marcelo Gomes, Portogallo

Logan di James Mangold, Inghilterra (fuori concorso)

Mr. Long di Sabu, Taiwan-Giappone

Una Mujer Fantàstica di Sebastian Lelio, Spagna

The Party di Sally Potter, Inghilterra

Pokot di Agnieszka Holland, Polonia

Return to Montauk di Volker Schlondorff, Inghilterra

Sage Femme di Martin Provost, Francia (fuori concorso)

T2 Trainspotting di Danny Boyle, Inghilterra (fuori concorso)

On Body and Soul di Ildikò Enyedi, Ungheria

The Other Side of Hope di Aki Kaurismaki, Finlandia-Inghilterra

Viceroy’s House di Gurinder Chadha, Inghilterra (fuori concorso)

Wild Mouse di Josef Hader, Germania

La giuria quest’anno sarà presieduta dal regista e sceneggiatore olandese Paul Verhoeven, che sarà affiancato dall’artista islandese Olafur Eliasson, dalle attrici Maggie Gyllenhaal e Julia Jentsch nonchè dall’attore e regista messicano Diego Luna. Ancora in giuria la produttrice tunisina Dora Bouchoucha Fourati e il regista cinese Wang Quan’an.

Le sezioni speciali che accompagneranno i film in Concorso saranno: Berlinale Shorts che comprende 23 corti in controtendenza provenienti da 19 Paesi; Panorama che comprende una cinquantina di film e documentari con tematiche riguardanti in particolare il Sud America e il Medio Oriente; progetti sperimentali da diversi punti di osservazione che comprendono sia la narrativa che tematiche politiche nella sezione Forum; Generation con una quarantina di film dedicati a tematiche giovanili; una rassegna di film di talenti tedeschi nella sezione Prospettive Cinema Tedesco; Special che include una selezione molto particolare di pellicole incluso un atto di ossequio al grande regista tedesco Rainer Werner Fassbinder; una sezione Omaggio dedicata alla nostra creatrice di moda Milena Canonero (alla quale verrà consegnato un Orso d’oro alla carriera) oltre ad una intitolata Retrospettive che quest’anno sarà dedicata alla fantascienza con ben 27 film.

Come nelle edizioni passate anche quest’anno avremo Teddy Award, con vari film a soggetto gay; Culinary Cinema con la proiezione di 11 film riguardanti il cinema e la passione per il cibo; Berlinale goes Kiez, programma per la diffusione di pellicole della Berlinale nei vari cinema periferici della città e Native, che ci porterà ad esplorare le remote regioni artiche e siberiane attraverso una serie di interessanti documenti presi anche dalle rassegne passate.

Come nella precedente edizione, Accreditati sarà presente alla Berlinale e vi terrà informati sui film, con particolare riferimento a quelli in selezione ufficiale. Dalle premesse sinteticamente sopra indicate, il vasto programma susciterà sicuramente molto interesse e già da oggi si respira un’atmosfera infuocata, a dispetto del gelo (meteorologico) che incombe sulla città.

data di pubblicazione:08/02/2017

da Maria Letizia Panerai | Feb 8, 2017

In un ospedale di Brest, città portuale bretone situata a nord-ovest della Francia, la pneumologa Irène Frachon scopre che alcuni suoi pazienti con problemi polmonari, sono stati trattati con un farmaco, il Mediator, perché affetti da diabete o semplicemente per perdere peso. Andando avanti nelle sue ricerche si accorge che esiste uno stretto legame tra l’assunzione del farmaco, presente sul mercato da oltre trent’anni, e il decesso di alcuni di loro nei quali erano subentrati anche gravi problemi cardiaci oltre a quelli respiratori, e per i quali, in alcuni casi, si era dovuto addirittura intervenire chirurgicamente.

Irène decide di indagare. Coinvolgendo alcuni colleghi ricercatori, fa effettuare loro una statistica non a campione, come sovente viene fatto nelle case farmaceutiche per valutare la percentuale di controindicazioni prima di immettere un prodotto sul mercato, ma a posteriori sui pazienti malati presenti nel data base dell’ospedale, nei quali sono stati riscontarti sintomi collaterali dopo l’assunzione del Mediator. La percentuale di cardiopatie riscontrate realmente dal team dell’ospedale di Brest risulterà diversa da quella dichiarata dalla casa farmaceutica alle Autorità di vigilanza del Ministero della Sanità. Inizierà così una lunga battaglia che inevitabilmente assumerà dimensioni enormi, che la pneumologa porterà avanti con coraggio e determinazione al solo scopo di difendere la salute dei suoi pazienti, contro gli interessi economici e la burocrazia.

Irène Frachon è l’autrice del libro Mediator 150 mg da cui è stato tratto l’adattamento cinematografico di Emmanuelle Bercot, regista, sceneggiatrice e attrice, che tutti ricordiamo quale splendida interprete in Mon Roi accanto a Vincent Cassel, ruolo per il quale fu premiata al Festival di Cannes 2015.

Le fille de Brest, titolo originale con cui il film è stato presentato alla 11^ Festa del Cinema di Roma, è basato prevalentemente sulla storia di questa “eroina” che ha lottato per molti anni contro tutto e contro tutti, madre e moglie, lavoratrice indefessa, con un carattere d’acciaio, classico esempio di passione, competenza, determinazione ed energia da vendere. La storia è avvincente e Sisde Babett Knudsen (La corte) è bravissima nel trasmetterci la vulcanicità del personaggio di Irène, conferendo al film un ritmo tale da non farci troppo pesare le oltre due ore di durata che, a volte, rischiano di distogliere l’attenzione dello spettatore da una storia decisamente interessante, al pari dell’inutile e gratuito realismo di un paio di scene in sala operatoria.

Il film, pur essendo tratto da una storia vera e non frutto di fantasia, oltre ad essere avvincente fa ben sperare che al mondo ci siano ancora persone come Irène Frachon!

data di pubblicazione:08/02/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da Alessandro Rosi | Feb 4, 2017

(Teatro dell’Orologio – Roma, 3-5 Febbraio 2017)

“Tre fratelli e un segreto inconfessabile, rievocato nella bruma imperscrutabile.”

Una nebbia densa e lattiginosa si spande fino all’ingresso del Teatro. I suoi tentacoli si allungano e ci trascinano dentro, avvolgendo i nostri corpi in un manto di mistero. Una melodia incantevole riecheggia in lontananza, interrotta solo da un suono graffiante e ripetitivo. Tutto lascia presagire un rito esoterico: e non a caso siamo nella sala Orfeo.

Nella foschia si intravedono tre figure. Si muovono a fatica, si chiamano, si cercano. Amroise e Carl finalmente si incontrano, ma subito iniziano a discutere. Carl è furibondo; oggi è il giorno del suo matrimonio, e l’incidente d’auto in cui sono stati coinvolti farà saltare tutto. Manca Victor all’appello, il maggiore dei tre fratelli. Ma non c’è traccia di lui.

Persi nella foresta, Ambroise e Carl iniziano a parlare delle loro vite mentre cercano Victor.

Ambroise è l’anima sensibile della famiglia: mercante d’arte e cittadino di mondo, se n’è andato presto di casa per non tornare, sentendosi estraneo per via della sua omosessualità. Carl è un modesto impiegato, il suo stipendio gli permette appena di sbarcare il lunario, ed è rimasto sempre nel posto in cui è nato, radicato come gli alberi che ora li circondano e non gli permettono di trovare la via del ritorno.

Due binari paralleli. Opposti. Distanti. Ai punti di scambio si scontrano, per poi ritornare sulle loro posizioni di partenza.

Nella disperata ricerca del fratello disperso – mentre la nebbia si dirada – i due iniziano pian piano a svelare i loro pensieri più reconditi. Verità che cadono come pioggia di spilli: come il disgusto di Carl per il contegno spocchioso di Ambroise (“Capace solo di riversare la sua infelicità sugli altri”); l’amore nascosto di Ambroise per Carl; e il maledetto giorno della morte del padre, in cui loro erano presenti. Ma che non vogliono rimembrare, cercando di soffocare quel ricordo, di farlo annegare nell’acqua.

Nel corso del loro cammino, la nebbia si tinge dei diversi colori della notte, e infine si ricongiungono con il fratello disperso. Victor predica calma, cerca di rasserenare i due; ma il luogo in cui si trovano è pregno di significato, di quel giorno in cui il padre li ha lasciati, che gli ritorna alla mente e non riesce a fermare.

La verità è contagiosa. E allora anche lui confessa; rivela che l’incidente in cui sono stati coinvolti è stato provocato da lui, perché dovevano riconciliarsi ed espiare le loro colpe per aver assistito senza pietà alla morte del padre, senza intervenire.

Incominciano pertanto a riaffiorare i dettagli; il quadro si fa via via più completo, finché non emerge una realtà sconvolgente.

Liberi dal loro fardello, i tre continuano a vagare senza meta, senza ritorno: come spettri nell’oscurità.

Bouchard ci trasporta negli abissi dei rapporti familiari, lasciandoci però la corda dell’espiazione per risalire, per redimere i nostri peccati. Prigionieri del segreto che i tre fratelli celano, rimaniamo aggrappati alle loro parole in attesa della rivelazione finale.

Un testo efficace e ficcante, con cui l’autore canadese intreccia rapporto fraterno e paterno, per poi reciderli senza pietà, mostrando la linfa e il veleno che li animano.

I tempi scenici sono scanditi con precisione da Simone Schinocca, che ci trasporta in un mondo magico e tenebroso attraverso l’uso della macchina del fumo; che, insieme ai fari che proiettano colori cangianti, compone un gioco di luci e ombre convincente. Non altrettanto efficaci ed espressivi sono tuttavia gli intervalli temporali al ralenti, che non riescono a incastrarsi con il resto della messinscena, finendo per essere avulsi dalla rappresentazione.

L’energia portata sul palco da Andrea Fazzari, Mauro Parrinello e Matteo Sintucci è palpabile; ognuno di loro incarna perfettamente il ruolo assegnatogli: il primo raffigura appieno la parte del fratello duro e scontroso; il secondo tira fuori dal suo personaggio lo snobismo che lo contraddistingue; e il terzo mostra adeguatamente il carattere naïf di Carl.

Come dice il personaggio di Mauro Parrinello “nel nostro mondo si hanno solo impressioni: l’impressione di essere dei benefattori, quando si donano due euro a Telethon; l’impressione di andare d’accordo, quando non si litiga; l’impressione di essere felici quando si ride”.

Stavolta si è avuta l’impressione di aver assistito ad uno spettacolo interessante; ma non è solo un’impressione.

data di pubblicazione: 04/02/2017

Il nostro voto:

da Antonio Iraci | Feb 1, 2017

(Teatro Vascello – Roma, 26 gennaio/5 febbraio 2017)

Il noto scrittore norvegese Henrik Ibsen si può annoverare senza ombra di dubbio tra i più importanti e apprezzati autori teatrali dell’ottocento in quanto personaggio di rottura per la società del tempo e genuino precursore della drammaturgia moderna. Oltre ad una intensa attività letteraria vera e propria Ibsen, oramai in età matura, si concentrò a scrivere testi per il teatro che, pur affrontando nello specifico le deviazioni e le contraddizioni proprie della borghesia dell’epoca, ancora oggi si possono considerare di sorprendente attualità. Lo scrittore passò molti anni in Italia assieme alla sua famiglia e nel 1879, durante un suo soggiorno ad Amalfi, scrisse il dramma teatrale Casa di Bambola che, dopo la sua prima messa in scena a Copenaghen, provocò una violenta reazione da parte del pubblico che giudicò il lavoro spregiudicato e amorale, in quanto acuta critica ai ruoli tradizionali che si cristallizzano all’interno del matrimonio, dove alla figura maschilista del marito si contrappone quella sottomessa della moglie-madre alla quale non è concesso di manifestare la propria autonoma natura. Ecco quindi che alla protagonista Nora Helmer viene via via assegnato dal marito Torvald il ruolo di un uccellino capriccioso da custodire in una gabbia dorata, di una graziosa bambola giocattolo da viziare e vezzeggiare, di una marionetta buffa da far danzare a proprio piacimento. Tutto all’interno della famiglia sembra funzionare perfettamente fin quando verrà a galla un prestito che la donna aveva illecitamente ottenuto falsificando la firma del padre, evento che destabilizzerà definitivamente il rapporto coniugale, nonostante le asserzioni di Nora di aver agito in buona fede. A questo punto all’integerrimo Torvald non rimarrà altro che inveire contro Nora additata come persona indegna anche nell’educazione dei figli. Solo dopo aver messo a tacere lo scandalo, l’uomo sarà disposto a tornare sui propri passi come se nulla fosse accaduto, anche se sarà proprio lei a rendersi conto di non avere alcun valore ai suoi occhi né come moglie né come madre, realizzando che l’uomo con il quale ha vissuto per otto anni e dal quale ha avuto tre figli, non è altro che un perfetto estraneo. Ibsen ci porta nelle problematiche di coppia che, mutatis mutandis, si ripropongono ancora oggi all’interno del matrimonio. Ma l’atto di insubordinazione di Nora, che sollevò tanta riprovazione nella borghesia di quel tempo, oltre a renderla finalmente libera sarà poi sufficiente a darle la forza necessaria al grande passo? Qui il finale rimane volutamente sospeso. Casa di Bambola è presentato in questi giorni al Teatro Vascello da “Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale” con la regia di Roberto Valerio che interpreta anche il personaggio di Torvald conferendo ad esso la natura ambigua e maschilista contenuta nel testo di Ibsen. Il ruolo di Nora è interpretato da Valentina Sperlì che riesce ad esprimere quel giusto equilibrio tra la capricciosa frivolezza di una moglie devota e la misurata aggressività al momento della sua presa di coscienza. L’allestimento, curato da Giorgio Gori, è molto essenziale sia negli arredi di scena che nelle luci, cogliendo perfettamente lo spirito dell’intera opera.

data di pubblicazione:01/02/2017

Il nostro voto:

da Antonietta DelMastro | Gen 29, 2017

Chapeau a Manzini che, dopo il meritatissimo successo del vicequestore Rocco Schiavone, invece di cavalcare l’onda e continuare a sfornare casi e casi che poi possano essere trasposti sugli schermi se ne allontana e affronta un tema molto particolare e molto triste.

Chapeau a Manzini che, dopo il meritatissimo successo del vicequestore Rocco Schiavone, invece di cavalcare l’onda e continuare a sfornare casi e casi che poi possano essere trasposti sugli schermi se ne allontana e affronta un tema molto particolare e molto triste.

Orfani bianchi narra la storia di Mirta, ragazza madre moldava emigrata a Roma per poter mantenere l’anziana madre e Ilie, il figlio non ancora adolescente, rimasti nel loro paese natio; un paese che non è in grado di sostentare i suoi cittadini, e il cui unico mezzo per sopravvivere è affidarsi al coraggio di molte donne che vanno in un paese straniero a badare ai genitori, nonni, figli di altre persone e lasciano i propri affetti a migliaia di chilometri di distanza.

Ilie è un orfano bianco, uno dei tanti bambini che crescono senza i propri genitori, lasciato ai nonni o peggio in qualche istituto, in modo che i loro cari che sono emigrati possano dare loro perlomeno la possibilità di crescere e non morire di fame: la speranza per tutti è quella di mettere da parte soldi sufficienti che gli permettano di tornare al proprio paese e poter costruire lì qualche cosa per la propria vecchiaia e per il futuro dei loro figli.

Quello di Mirta e Ilie è un rapporto difficile da tenere vivo, a tanti chilometri di distanza, vivono due realtà troppo diverse e l’unica punto di unione sono i resoconti delle sue giornate che la madre manda al figlio via mail.

L’esistenza di Mirta descrittaci da Manzini è innegabilmente dura, costretta a cambiare spesso lavoro, a dividere il letto con un’altra migrante, a essere trattata come una serva per lavori logoranti e sottopagati. La situazione peggiora quando l’anziana madre muore e Mirta è costretta a lasciare Ilie in un Internat, un istituto per orfani veri e bambini come il suo, un luogo umido, freddo, un casermone più simile a una prigione che a un luogo adatto per crescere dei bambini rimasti soli.

La sofferenza di Mirta arriva al parossismo, consapevolezza che non sta crescendo il proprio figlio perché si trova a migliaia di chilometri ad accudire la famiglia di altri…“Quanto costa questo lavoro, Nina? Il prezzo qual è? E’ alto, te lo dico io. Quello che lasciamo pesa cento volte di più di quello che otteniamo.”

Quando sembra aprirsi uno spiraglio nella sua vita, quando Mirta incontra un uomo che la vuole sposare per iniziare una vita insieme a lei e al suo bambino, quando sembra aver finalmente trovato uno spiraglio in cui intravedere la felicità tutto precipita…

Mi è piaciuta molto la descrizione di questa figura di madre, le sue ingenuità, i suoi dubbi, la sofferenza per la sua situazione e anche la scaltrezza che necessariamente deve tirare fuori da se stessa; di contro la descrizione degli italiani che incontra mi è sembrata troppo qualunquista, come è giusto che Mirta si indigni per essere ingiustamente accomunata ai connazionali che delinquono: “Come si fa a sopportare di essere colpevole di cose che non hai mai pensato? Solo perché altri quelle cose le fanno. Tutti i giorni. E quindi per riflesso le fai anche tu? Sarebbe mai arrivato il giorno in cui sarebbe stata considerata né più né meno che una donna e giudicata per le sue azioni?” dal racconto sembra che tutti gli italiani siano razzisti, cinici e incivili…

Sicuramente un libro da leggere, con argomenti che fanno riflettere assai.

data di pubblicazione:29/01/2017

da T. Pica | Gen 27, 2017

(Teatro Ambra Jovinelli – Roma, 26 gennaio/5 febbraio 2017)

Toc, toc, toc, ed ecco che quella che per il regista Valter (Valter Malosti) sembrava essere l’inizio di una serata apparentemente tranquilla, piovosa, che chiude una giornata in sala prove deludente, segnerà intimamente il regista. Toc, toc, toc e irrompe in sala, con qualche ora di ritardo rispetto alle audizioni dei provini per il ruolo di protagonista dell’adattamento teatrale di Venere in pelliccia, Wanda Giordan (Sabrina Impacciatore). La ragazza, in apparenza imprecisa, un tantino sboccata ed eccessiva in alcune movenze e nella mise, ritardataria, insomma la classica aspirante attrice senza esperienza e inaffidabile, dimostra fin da subito, con un fare provocatorio moderato da un pizzico di ingenuità infantile, che è pronta a tutto pur di non perdere il treno dell’audizione e avere quella parte. Del resto si chiama Wanda proprio come la protagonista di Venere in pelliccia e chi meglio di lei potrebbe interpretarla?

Il regista Valter (regista nella pièce e dello spettacolo in scena al Teatro Ambra Jovinelli), si lascia persuadere, forse perché inconsciamente ha già avvertito in quella donna un richiamo ancestrale che lo porterà a scrollarsi di dosso alcuni legami stereotipati della sua vita apparentemente retta e borghese abbandonandosi alle sue aspirazioni e desideri più reconditi. Ha così inizio il provino di Wanda Giordan, ovvero un duello tra attrice e regista, tra uomo e donna, tra vittima e carnefice, tra marionetta e burattinaio, tra la ricerca del piacere e quella della vendetta, tra Wanda von Dunajew e lo scrittore Severin von Sacher-Masoch. Lo spettatore viene rapito sugli “spalti” di un “ring” fatto di morbidi tessuti, luci soffuse, silenzio, senza spettatori, colorato solo dalla passione e dai segreti più intimi dell’animo dei due “duellanti”.

Venere in pelliccia mette a nudo l’animo umano e ci mostra come sotto sotto, tolti gli abiti seducenti, i collari e i simboli del piacere, del gioco, dell’effimero e del dominio, l’uomo e la donna non siano poi così lontani e diversi nelle loro voglie, nelle loro paure e fragilità. E proprio per questo i ruoli di Masoch /Valter regista e di Venere/Wanda attrice si scontrano e si mischiano fino a divenire tra loro interscambiabili. Convince e rapisce l’adattamento di Valter Malosti, regista e coprotagonista dello spettacolo, anche grazie alla complicità dell’atmosfera noir resa sul palcoscenico. Sabrina Impacciatore, completamente calata nel suo triplo personaggio, spiazza per bravura e autenticità – dalla presenza scenica, ai gesti fino all’espressività vocale – confermandone, oltre che una bravura indiscussa, il talento di una vera mattatrice del teatro italiano evocativo di mostri sacri come Anna Magnani e Monica Vitti.

Da non perdere!

data di pubblicazione: 27/01/2017

Il nostro voto:

da Gabriella Ricciardi | Gen 26, 2017

In un’epoca satura di rumori, intitolare il proprio film Silence, è molto più che una scelta estetica, e Scorsese ne era così consapevole da aver aspettato quasi trent’anni per realizzarlo dal romanzo omonimo di Shusaku Endo, uno scrittore cristiano le cui pagine ricordano più i temi e il sapore di quelle di Bernanos che di Mischima.

1630. Montagne foderate da una vegetazione così fitta da essere verde smeraldo, precipitano su rocce grigie che si aprono in crateri colmi di acqua caldissima. I giapponesi chiamano Inferno quel luogo e lo usano per torturarci i cristiani che non hanno abiurato la loro fede.

In una grande stanza di un istituto religioso olandese, attraversata da una fredda luce nordica, padre Rodrigues e padre Garupe (Adam Driver e Andrew Garfield) devono convincere il loro superiore, a lasciarli partire alla volta del Giappone dove sperano di ritrovare il loro maestro, Padre Ferreira (Liam Neeson) di cui non si hanno più notizie e che pare abbia abiurato e viva ormai come un giapponese. La camera si stacca da terra e segue i tre sulla bianca scalinata dell’Istituto gesuita, rendendoli tre macchie nere lontanissime, come se fosse Dio stesso testimone di quella decisione rischiosa e definitiva, vedendo le cose da una prospettiva impossibile a chi è sulla terra, impegnati come si è nella frivolezza e durezza del vivere. Questa ripresa dall’alto sarà l’unica del film, a sottolineare che il dramma che vi si consuma è tutto dentro la dimensione umana benché parli di fede e di Dio. I padri si imbarcano a Macao di notte con una guida, Kichijiro – il vero maestro spirituale di padre Rodrigues – un giapponese dell’isola di Goto che vuol far ritorno a casa. Quel viaggio notturno è di una bellezza assoluta: l’imbarcazione che solca un mare vellutato e gonfiato dal vento in una nebbia delicata, fumosa, sta traghettando i due gesuiti in un altro regno, un regno dal quale non si può tornare indietro, perché ciò che scopriranno di se stessi renderà il loro viaggio oltre che pericoloso, iniziatico, una scena in cui Scorsese salda perfettamente il piano simbolico, metafisico, con quello delle immagini a cui si affida tutto il tormentato rapporto con la fede di Rodrigues.

In Giappone le comunità cristiane sono state decimate e vivono nel terrore. Gli abitanti del piccolo villaggio che li accoglie e nasconde sono poverissimi. La loro è una vita di umiliazioni e stenti. Non hanno che la prospettiva di morire per poter stare eternamente in paradiso. E in questo Scorsese offre la prima chiave interpretativa allo spettatore. Il potere per essere tale, per mantenere il controllo assoluto sulle persone, le umilia fino a togliergli tutto; privandoli della fede cristiana, impedendogliela, di fatto non ne determina solo la miseria con tasse esose, ma entra dentro i pensieri, dentro i cuori, estirpandone fede, desideri e dignità, perché per restare vivi devono calpestare l’immagine che venerano. La fede praticata da questi contadini, è una fede molto simile a quella dei primi martiri cristiani, una fede che sconvolge i due gesuiti determinati e forgiati dalla ferrea disciplina degli esercizi spirituali, ma fredda rispetto a questa, così animata dalla speranza. Vivono in comunità e la celebrazione della messa, di notte e in una capanna, è davvero un momento rivoluzionario, sembra dirci Scorsese, perché nulla dopo quel rito dovrebbe restare immutato. Quella intensità e coesione dovrebbe naturalmente generare la risposta di Dio, ma Dio tace. Il governo, l’Inquisitore, uccidono e Dio non concede che il silenzio in risposta a tutta quella sofferenza. Come in tutti i film di Scorsese la violenza è esplicita, reale, ma più aumenta, più genera nei due gesuiti tenerezza e compassione. Tutta la riflessione del regista sulla fede è come si percepisce Dio, l’intangibile, tanto che la sceneggiatura è estremamente asciutta, i dialoghi serrati e necessari. Il rapporto con la fede è affidato alle immagini che rappresentano il volto di Cristo, scelto nel bellissimo ritratto di El Greco, che lo fa dolcissimo, quasi triste. Anche quel volto così cercato, tace di fronte alle sofferenze, rivelandosi nel cuore di Rodrigues proprio quando sembra che tutto sia perduto. Specchiandosi nell’acqua, vede riflessa prima la sua immagine e poi sovrapporsi a questa, il volto del Cristo di El Greco e poi di nuovo tornare lui. Allora capisce che non c’è separazione tra sé e il divino, ma che l’uno vive dentro l’altro, una scoperta e un vissuto che invece Padre Ferreira non sperimenterà mai. Quando finalmente si incontrano, il maestro è davvero diventato buddista, vive con sua moglie, ha dei figli. Studia in un tempio. Ha il compito di convincere padre Rodrigues ad abiurare, la sua abiura salverà la vita a molti, come ai cinque torturati che dividono la prigione con lui e che stanno morendo di una morte lentissima e crudelissima. Ferreira lo spinge a ragionare sull’inutile sacrificio di altre vite. Non c’è nessuna religione, o divinità che valga il miracolo di una vita, con la bellezza di un volto umano che ti guarda. Rodrigues deve combattere con l’orgoglio. È il suo demone più minaccioso. Lo rende onnipotente, gli fa credere di essere come Gesù che porta la croce, non perché ogni uomo è divino e viceversa, ma perché c’è una totale identificazione dettata dall’orgoglio, con la sofferenza e morte del Cristo chiesta da un ordine superiore. Dal Padre. Inversamente ad ogni logica che vuole il Figlio allontanarsi ed emanciparsi dalla casa paterna, il padre celeste chiede il sacrificio del figlio. Scorsese non sembra sfiorato dunque dall’analisi freudiana, continuando a ritenere necessario (per lo meno alla fede) il sacrificio del figlio per saldare il divino all’umano.

Scorsese ha senz’altro guardato al Vangelo di Pasolini; lo cita quando mette Rodrigues su un cavallo e gli fa attraversare il villaggio scortato dai soldati mentre la folla lo insulta, rendendo la scena speculare a quella in cui il Cristo di Pasolini viene acclamato nella domenica delle palme. Quello che gli interessa di Pasolini è la totale umanizzazione di Cristo; un uomo che è divino perché dotato di tenerezza e compassione per i simili. Ecco perché Rodrigues cede, deve salvare quelle persone e non metterne altre in pericolo, perché cadendo, ossia abiurando, sconfigge finalmente l’orgoglio.

Lo vediamo invecchiare, aver negato la fede, parlare perfettamente giapponese, ma poi nel silenzio della casa che divide con una moglie e una figlia, ritrovarla, riuscire a riascoltare la voce di Cristo insieme a Kichijiro, l’essere debole per eccellenza, colui che per paura ha tradito ripetutamente Rodrigues, la sua famiglia, e tutte le volte ha disperatamente chiesto di essere perdonato. È lui l’umile che si deve amare, senza amare la sua fragilità non si può dire di amare gli uomini. Troppo facile amare i belli e i buoni, come lo stesso Rodrigues si dice.

Confesso di essere stata irritata per gran parte del film dall’intransigenza e dalla necessità indiscussa del proselitismo, dalla cieca devozione alle immagini che vanno custodite e protette a costo della propria vita, schegge assolute di divino per chi ve ne vede in esse. Questo culto così prosaico, apotropaico direi, mi irritava, ma Scorsese fa un passo indietro e mentre afferma la grandezza di quelle immagini, ne denuncia il loro limite di oggetti. Se ne rende conto padre Rodrigues quando non ha più niente da regalare (né un crocefisso, né un’immagine sacra) e smembra il suo rosario, capendo che ognuno di quei grani sarebbe stato il tesoro segreto di quei contadini affamati di speranza. E non è stato, ed è ancora così, nel nostro Sud, dove la devozione al proprio santo, alla sua immagine (le reliquie, le ossa, la veste) è il lessico e perno di quella fede? Scorsese ci avverte che esistere è coesistenza degli opposti. Non c’è fede senza superstizione; non c’è bene senza male; non c’è umiliazione senza riscatto; non c’è paura senza coraggio; non c’è Dio senza l’uomo.

A margine di tutta questa complessità teorica e teologica, Silence è un film di imponente bellezza, ma che come tutte le cose belle non è semplice, ossia è una bellezza lavorata dal pensiero e dalla consapevolezza profonda della materia che si tratta.

L’unica cosa che non mi ha convinta nella precisione filologica dedicata agli ambienti, ai vestiti, ai comportamenti, è la lingua. Perché dei contadini poverissimi nel Giappone del 1600 dovevano conoscere l’inglese? Come era possibile che sapessero parlare una lingua così lontana dei contadini che avevano visto solo fango e sopraffazione?

L’altra è la durata. Credo che si poteva leggermente asciugare, anche se mi rendo conto che il respiro che il regista ha voluto dare è quello biblico, esteso, di Moby Dick.

Interrogandomi sul titolo – questa parola che è condizione, e che racchiude il nero nelle sue volute grafiche – ne ho chiesto ragione a mio figlio e lui mi ha risposto così:

“Il silenzio è preghiera.” Semplice no?

data di pubblicazione:26/01/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da T. Pica | Gen 26, 2017

(Teatro Piccolo Eliseo – Roma, 25 gennaio/ 12 febbraio 2017)

Lacci, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone – autore anche dell’adattamento teatrale – dipinge con estrema sincerità un ritratto di famiglia medio borghese decisamente amaro.

Wanda (la bravissima Vanessa Scalera) e Aldo (Silvio Orlando) sono sposati da 12 anni. Hanno due figli e Wanda fin da subito dedica la propria quotidianità e giovinezza alla famiglia e alla stesura certosina di quadernetti dove annota le spese di casa; Aldo invece è un professore che presto si trasferisce a Roma dove insegna ed è autore di programmi per la radio e la televisione. Le “parentesi” di Aldo a Roma (del resto le parentesi sono la parte migliore come gli ricorda più avanti l’anziano vicino di casa Nadal (Roberto Nobile) ) gli offrono l’occasione per innamorarsi perdutamente di Lidia e in uno stato confusionale per quattro anni ignorerà completamente la propria famiglia, abbandonandola a se stessa, incurante e inerme di fronte alle lettere di Wanda – vani tentativi di scuoterlo, di suscitare una sua reazione -, al provvedimento del Tribunale di Napoli che dispone l’affido esclusivo dei figli alla madre e al tentato suicidio di Wanda. Finché, all’improvviso, a piccoli passi, Aldo tornerà a Napoli e alla sua famiglia, grazie proprio a quei “lacci di sangu”e rappresentanti dallo stesso modo curioso e strambo con cui lui e suo figlio si allacciano le scarpe. Ecco, quei “lacci” delle scarpe destano Aldo dal suo torpore regalandogli la prima vera sensazione di legame padre-figlio. Ma basterà questa “raccolta dei cocci rotti” per ritornare all’amore e alla felicità dei primi anni di matrimonio? Saranno sufficienti i Lacci? Lo scopriremo trent’anni dopo, quando al rientro nella loro casa romana Wanda e Aldo trovano l’appartamento messo sotto sopra, forse, dai ladri. Non è stato rubato niente e, con la complicità del vicino di casa Nadal, Aldo riordina il caos lasciato dai visitatori misteriosi: tra un coccio e un vecchio libro racconta per la prima volta la sua crisi matrimoniale con Wanda, parla del suo amore per Lidia e di come, nonostante i Lacci, niente sia stato più come prima. Il protagonista, nonostante la presunta incursione dei ladri, ripete che non vuole le inferriate alle finestre proprio per non vedere ogni giorno con i suoi occhi la verità nascosta, comune anche ai suoi figli, ovvero che quella casa, la sua famiglia, sono stati e sono la sua prigione. Poi, in un flashback a 24 ore prima dal presunto furto, divengono maldestri deus ex machina del racconto i figli della coppia ormai quarantenni, i bravissimi Sergio Romano (tra i protagonisti del film Italian Gangesters di Renato De Maria) e Maria Laura Rondanini i quali, come tutti i figli, sono il frutto delle colpe, delle nevrosi, delle mancanze, degli sbagli in buona fede, delle asfissie dei loro genitori, sono vittime del non amore. La famiglia di Lacci raccontata nella sua umana vulnerabilità è una storia dissacrante, dove l’amore di coppia, l’amore genitoriale, la fedeltà, l’affetto sono squarciati da un’unica verità: i Lacci della famiglia non si possono sciogliere, ma al contempo non possono legare indissolubilmente un uomo e una donna, i figli ai propri genitori, se ormai in quella famiglia qualcosa si è rotto e l’unico rifugio è un silenzio ipocrita.

L’allontanamento della coppia – ben reso in apertura dal graduale allontanarsi meccanizzato delle sedie di Wanda e Aldo – è stato dunque irreversibile. Anziano e rassegnato, il protagonista fa un bilancio: gli ingranaggi (ovvero Wanda e si suoi figli) sono rimasti guastati, lui e Wanda hanno vissuto nel disastro e ne hanno fatto il loro modo di essere, nella loro casa – come in tutte le altre case – c’è un ordine apparente che nasconde un disordine reale. Per questo disastro passivamente creato e accettato, Aldo deve rimettere subito a posto il caos reale, ora visibile attraverso il disordine lasciato dai “figli/ladri” della sua libertà, della sua felicità (figli che ribellandosi fisicamente all’ordine apparente di quella casa hanno ormai scoperchiato tutte le menzogne e i tristi segreti dei genitori).

data di pubblicazione:26/01/2017

Il nostro voto:

da Alessandro Rosi | Gen 26, 2017

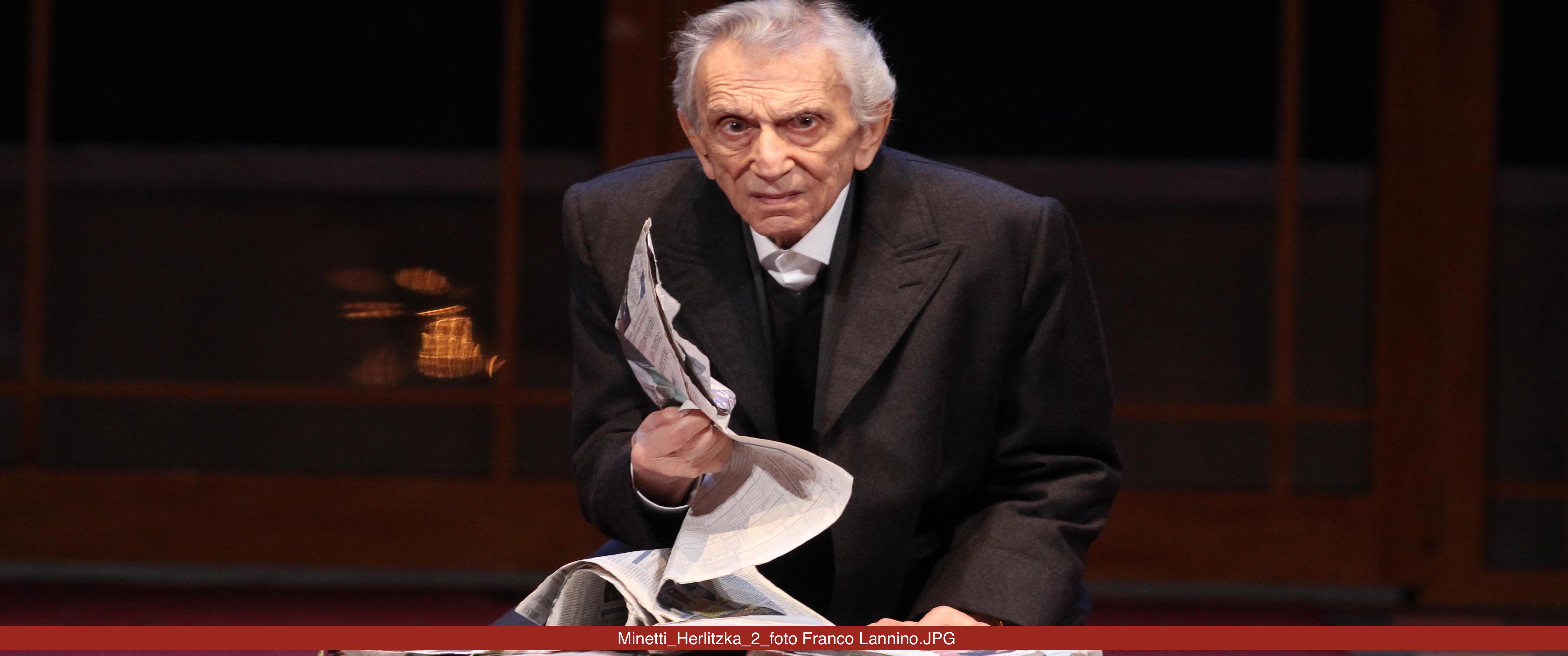

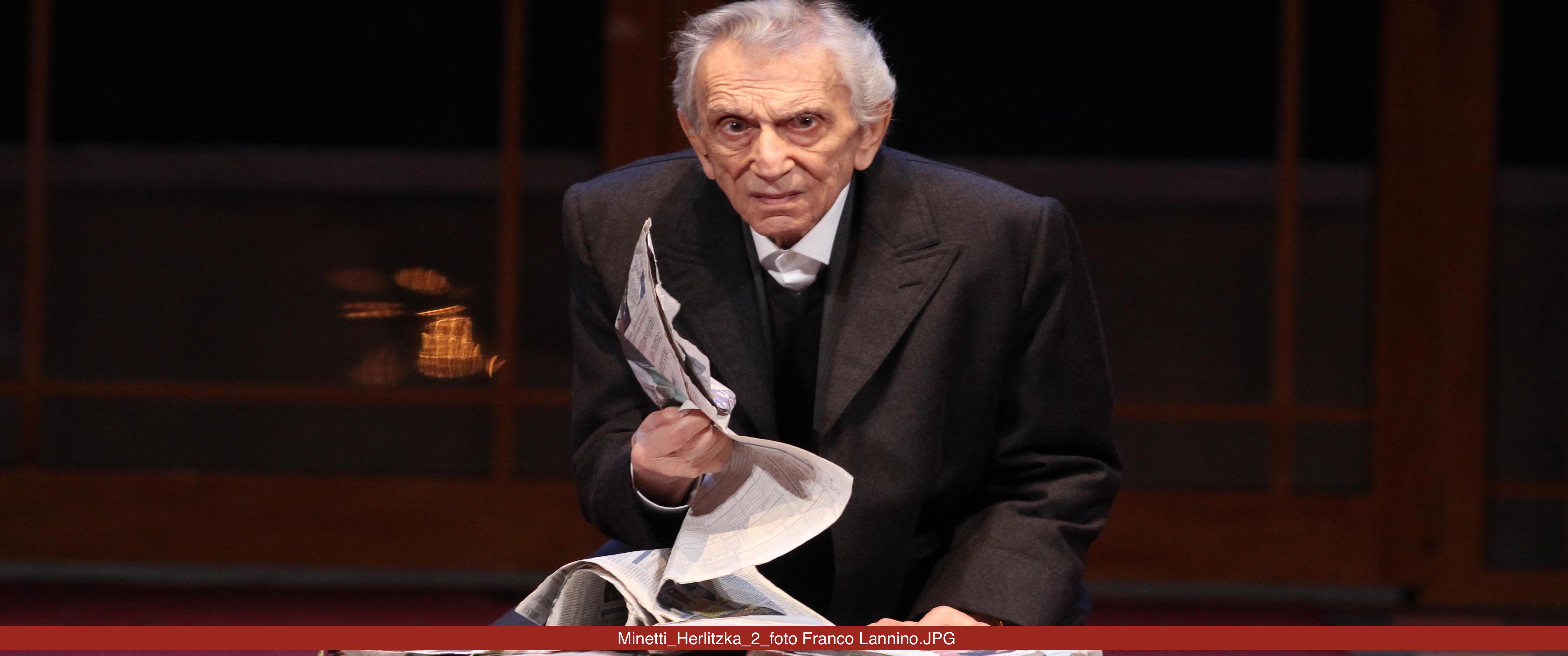

(Teatro Argentina – Roma, 24/29 gennaio 2017)

“L’ultimo incontro di un attore con la sua maschera teatrale, ripercorrendo il suo scontro infernale con il mondo culturale.”

Una tempesta di neve imbianca l’albergo sulla costa di Ostenda (città belga affacciata sull’Oceano Atlantico). Al centro della sua imponente e fatiscente hall viene lasciata dal fattorino una valigia, dal contenuto sconosciuto; poco dopo farà ingresso il suo proprietario, l’attore Minetti. È lì perché deve incontrare il direttore del teatro di Flensburg, per interpretare l’ultima volta il Lear di Shakespeare, dopo che per trent’anni si è negato all’arte classica.

Circondato dai fantasmi del passato che lo tormentando, nell’attesa inizierà a dar sfogo a tutti i suoi pensieri, tracciando le tappe principali della sua vita: l’inizio fulgido e sfolgorante, quando era acclamato da critica e pubblico; poi la derisione, l’allontanamento e l’ostracismo, che lo portarono a trovare rifugio nella dimora della sorella, a Dinkelsbühl (nella bassa Germania), dove continuava a esibirsi, solo per lei; e infine l’arrivo nell’asettico albergo belga, per la recita finale del Lear.

Maschera che non lo abbandonerà mai; lo seguirà fino all’ultimo istante.

Thomas Bernhard scrisse l’opera per l’attore Minetti – uno dei più grandi attori tedeschi del Novecento –, mostrando la sua devozione per colui con il quale aveva collaborato intensamente.“L’attore si accosta allo scrittore e lo scrittore distrugge l’attore; esattamente come l’attore distrugge lo scrittore. Fare i conti. Fare i conti. Facciamo i conti senza lo scrittore. Lo scrittore fa i conti senza l’attore. In ogni caso sfociamo nella follia. E allora è arte.”Con lo spettacolo dedicatogli drammatizza la sua storia, poiché anche il tanto celebrato attore tedesco ebbe un inizio difficile e solo tardivamente gli fu tributato l’elogio che meritava.

Il titolo del presente spettacolo è simmetricamente opposto a quello del libro di Joyce Ritratto di un artista da giovane; ma se in quest’ultimo si assiste al risveglio intellettuale, filosofico, religioso di un giovane che si ribella alla società, nell’opera di Bernhard si ha al contrario il progressivo assopimento di un artista consumato e delirante.

Un testo riflessivo, cerebrale, speculativo, che si concentra prevalentemente sul personaggio principale, sulle sue mosse e sulle sue parole. Ruolo che Roberto Herlitzka sublima; tant’è si ha l’impressione che reciti come se non ci fosse mai stato un copione, come se le battute fossero da lui partorite. Si aggira sul palco dimenticandosi dell’età, e dal proscenio prende energia, muovendosi con grazia e maestria nella vasta sala d’ingresso.

Tuttavia, è proprio la dimensione di tale ambiente che porta le parole e i gesti dell’attore a disperdersi, come fiocchi di neve spazzati via dal vento, come gli applausi a fine spettacolo.

“Il successo ascolta solo l’applauso. È sordo a tutto il resto” (Elias Canetti).

data di pubblicazione:26/01/2017

Il nostro voto:

Gli ultimi commenti…