da Antonella Massaro | Giu 1, 2017

La disperata difesa della purezza nella desolazione della periferia romana. I cuori di Agnese e Stefano che si rincorrono, si cercano, si respingono. La paura del diverso e del cambiamento al margine-frontiera di una metropoli che sembra aver smarrito la sua identità.

Agnese (Selene Caramazza) corre a perdifiato attraversando la desolazione della periferia romana. Stefano (Simone Liberati) la rincorre, la raggiunge, la sorprende. La prima sequenza di Cuori puri (presentato al Festival di Cannes 2017 nella sezione Quinzaine des Réalisateurs), scandita dalla concitazione della camera a mano, delinea in maniera sufficientemente dettagliata il ritratto dei due giovani protagonisti. Forse troppo dettagliata, visto che il film, per i 114 minuti complessivi, riesce ad andare poco oltre l’impressione dei primi minuti, peraltro già anticipata dall’ampio e dettagliato trailer di promozione.

Agnese ha diciotto anni e divide il suo tempo tra gli incontri in parrocchia e una madre (Barbora Bobulova) che (dalla storia non si comprende bene per quale ragione) approda a una religiosità all’apparenza caritatevole, fatta di volontariato e di accoglienza, ma nella sostanza asfissiante e retrograda: la sua ossessione diviene quella di preservare la purezza di sua figlia, assicurandosi che la ragazza arrivi vergine al matrimonio.

Anche Stefano deve fare i conti con dei genitori che soffocano ogni tentativo di riscatto di un ragazzo nato in una “zona difficile” e in una “famiglia difficile”. Trova lavoro prima come custode in un centro commerciale, poi, proprio come conseguenza del concitato inseguimento da cui prende avvio la storia, come vigilante nel parcheggio di un supermercato. Il parcheggio “confina” con un campo rom: Stefano proverà in ogni modo a difendere la purezza del suo territorio, che significa difesa del suo lavoro, dei suoi genitori che subiscono uno sfratto mentre il resto del mondo sembra avere a cuore unicamente l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri.

Sullo sfondo la città di Roma che, come avvenuto con Fortunata di Sergio Castellitto (i due film condividono anche la bella prova di attore di Edoardo Pesce), ha portato sulla Croisette la desolazione i margini-frontiera di una metropoli: non ci sono muri, ma reti e fili spinati, che custodiscono il disperato tentativo di restare aggrappati a un’identità probabilmente perduta.

L’opera prima di Roberto De Paolis rappresenta certamente un’interessante pagina di cinema, scritta con una tecnica cinematografica ammirevole e con una scelta coraggiosa dei due protagonisti, sostenuti da attori d’esperienza quali Barbora Bobulova e Stefano Fresi. La sceneggiatura, a dir poco essenziale, fatica però a trasformarsi in autentica “storia”. Il tema della purezza, la quale diviene solo un’effimera illusione in una realtà che di puro sembra avere ben poco, non riesce ad imporsi quale chiave di lettura originale e l’andamento rallentato e dilatato del film restituisce l’impressione di un racconto nel complesso ridondante: a Cuori puri, sembrerebbe, manca quel guizzo in presenza del quale lo spettatore, una volta uscito dalla sala, non debba trovarsi a sperare che l’eredità del (preteso) neorealismo e del (preteso) cinema pasoliniano smetta di essere una catena anziché una preziosa fonte di ispirazione.

Data di pubblicazione: 01/06/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonio Iraci | Mag 31, 2017

(Ex Dogana, Via dello Scalo di San Lorenzo – Roma, 28 aprile/10 settembre 2017)

In una città che perde colpi giorno dopo giorno, e che senza interventi di riqualificazione ambientale rischia seriamente di perdere la connotazione di città eterna agli occhi dei milioni di visitatori che la “invadono”, qualcosa finalmente sembra muoversi nel famoso e movimentato quartiere di San Lorenzo.

Assecondando la tendenza moderna di riconquistare spazi precedentemente adibiti a scopi industriali – vedasi il Teatro India e il recupero degli spazi dell’ex stabilimento Mira Lanza nella zona del Gazometro – è nata da poco una idea molto innovativa, ed ambiziosa nello stesso tempo, promossa da MondoMostre, società che si occupa di eventi culturali, e Skira, specializzata in generale nell’organizzazione di mostre.

Il progetto, già in parte avviato e che prevede nel breve cospicui investimenti, consiste nel trasformare la Ex Regia Dogana, vicino all’omonimo scalo merci di San Lorenzo, in un centro polivalente destinato ad accogliere eventi di vario genere che andranno ad impegnare il campo dell’arte, della tecnologia, del cinema, della musica e tanto altro ancora. Lo spazio espositivo, che ha già visto diverse manifestazioni musicali e di moda alternativa firmati da giovani stilisti di tendenza, ha già presentato un denso programma di attività che riguarderà i diversi generi della musica spaziando da quella propriamente classica a quella tecno.

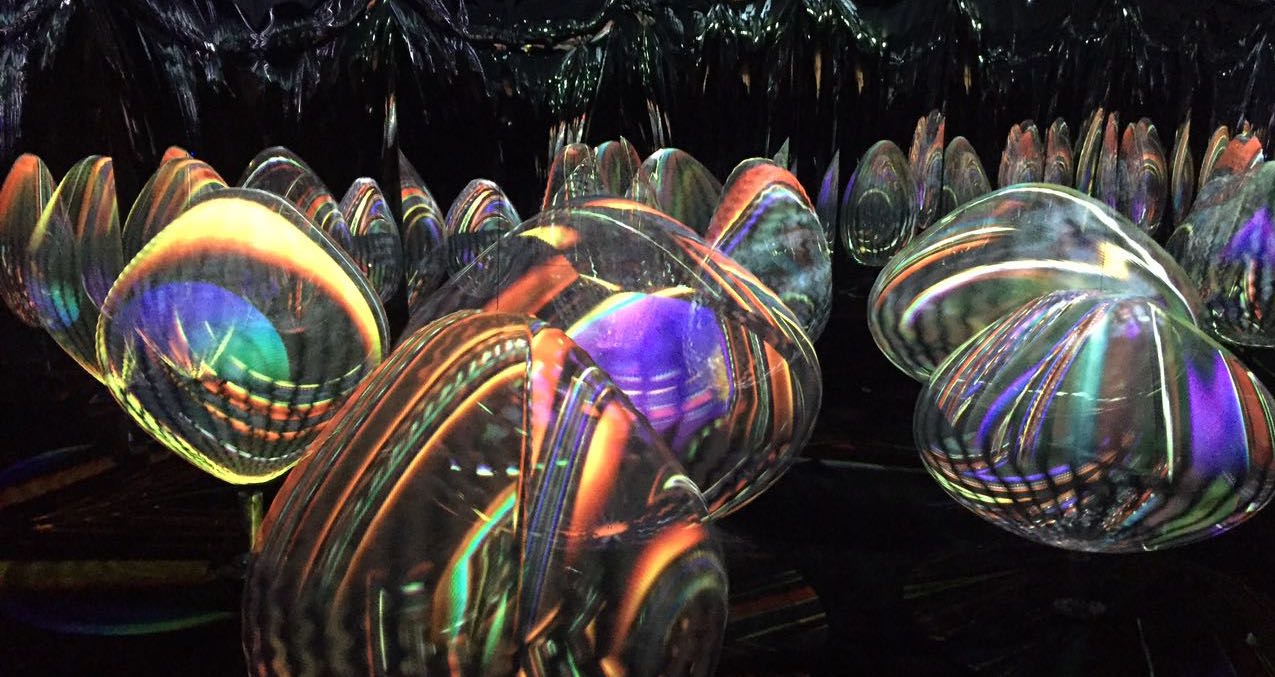

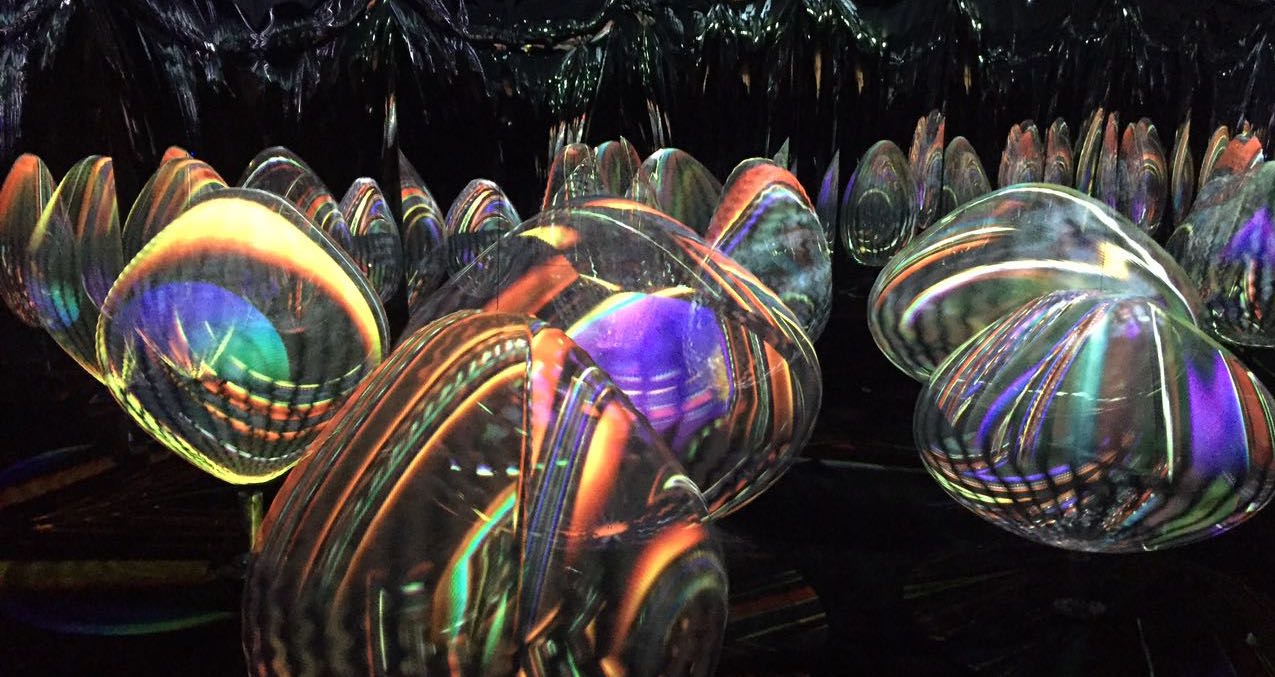

In questo periodo, tra le varie iniziative collaterali, viene allestita una mostra intitolata ArtFutura – Creature Digitali che presenta installazioni di artisti internazionali che si muovono nel campo del digitale, progetto già presentato in circa trenta città sparse per il mondo. I nomi coinvolti sono: Toshio Iwai, Ryota Kuwakubo, Brian Eno, David Byrne, ILM, Pixar, Tomato e Blast Theory oltre ad importanti case di produzione cinematografica come Pixar, Dreamworks e Digital Domain. Questi artisti, ognuno con le proprie peculiarità espressive, partono dall’assioma comune che l’arte contemporanea non può scindersi dall’elemento tecnologico, necessario per stimolare, o meglio riattivare, emozioni e sensazioni in una sorta di empatia con l’ambiente. Attraverso immagini luminose, che sembrano voler scomporre la luce nei suoi elementi primari, il visitatore si trova quasi smarrito in una sorta di esperienza onirica dove proprio la tecnologia ci fornisce materia e forma in movimento come stimolo di una visione propria, tutta proiettata verso un futuro oramai prossimo.

Una esperienza che si consiglia vivamente a chi vuole toccare un qualcosa di intangibile ed entrare in una quarta dimensione tutta da esplorare.

data di pubblicazione: 30/05/2017

da Antonio Iraci | Mag 30, 2017

Ryota, pur avendo vinto un importante premio letterario con il suo romanzo d’esordio, si può definire un perdente a 360 gradi. Per la sua incapacità di realizzarsi come uomo maturo e responsabile, ha perso la sua famiglia, è detestato dalla sorella che lo ritiene un fannullone e la madre non si trattiene dal dirgli che ha ereditato i peggiori difetti del padre defunto, quali la menzogna e l’abilità di rubare i risparmi di casa per andare a giocare alle scommesse. A causa di una tempesta che sta per abbattersi sulla città, suo figlio e la sua ex Kyoko sono costretti a pernottare a casa della madre di Ryota: sarà solo allora che l’uomo prenderà finalmente coscienza del proprio amore verso la moglie e verso il piccolo Shingo e, soprattutto, che gli errori del passato non sempre si possono aggiustare ma solo vivendo pienamente il presente si può migliorare il futuro, nella consapevolezza che la vita è qualcosa che si costruisce giorno per giorno.

Il regista giapponese Kore’eda Hirokazu, dopo il successo ottenuto con il film Father and Son, si cimenta ancora una volta a voler analizzare nel dettaglio la storia di un uomo, oramai alla deriva, che cerca a tutti i costi di costruire un rapporto affettivo verso suo figlio, che la separazione con la moglie gli ha inevitabilmente reso difficile. Ryota (Hiroshi Abe) sembra aver assorbito in pieno le caratteristiche negative di suo padre, egoista e vizioso, essendo anch’esso incapace di prendersi ogni minima responsabilità nell’ambito familiare per vivere solo nel proprio egocentrismo e curare i propri interessi e le proprie passioni. Di fronte al proprio fallimento, che tutti in ogni modo non evitano di ricordargli, l’uomo si trova a render conto, innanzitutto a se stesso, della sua vita e della sua incapacità di diventare un vero uomo lasciandosi alle spalle il bambino che è rimasto dentro di lui e che lo rende incapace di crescere. Ma come inventarsi il ruolo di padre se lui stesso non ne ha mai avuto uno all’altezza della situazione? Ecco che il regista affronta consapevolmente il problema affettivo e di ruolo all’interno della famiglia: un esame minuzioso e lento, per meglio far comprendere allo spettatore la complessità di tali rapporti, in una società, quella giapponese, dove anche i sentimenti più forti e passionali vengono ricomposti per poi manifestarsi sempre quasi in una sorta di sottotono. Anche i dialoghi si dipanano all’interno ristretto dell’appartamento della madre (Kirin Kiki – Le ricette della Signora Toku) sempre nella maniera giusta e con quelle sentenze che sia pur spontanee e casuali sono pregne della millenaria saggezza nipponica. La pioggia che si abbatte sulla città simbolicamente spazzerà tutto quello che non va, di un passato che si vuole recuperare per ritornare sui propri passi, questa volta con una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di uomo verso la moglie, e di padre verso il figlio. Passata la notte e con essa la tempesta, i personaggi appaiono più sicuri di sé, convinti però che il ricucito rapporto affettivo non sarà sufficiente a ricomporre quel nucleo familiare a cui dovranno per forza di cose rinunciare. Buona la fotografia e l’ambientazione dell’azione, in una periferia modesta dove però i rapporti interpersonali sono ben protetti e rispettati, il tutto secondo quel tradizionale perbenismo che caratterizza la società giapponese.

data di pubblicazione:30/05/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonio Iraci | Mag 30, 2017

Il noto politico Stan Lohman, in piena corsa per un’importante carica politica, assieme alla moglie decide di invitare a cena, in un esclusivo ristorante di New York, il riluttante fratello Paul e consorte. Tra una portata e l’altra, condite da interminabili contrattempi, vengono affrontati svariati argomenti più o meno futili fino al momento di mettere in tavola il vero motivo di quell’incontro. Le due coppie dovranno infatti decidere sul da farsi di fronte ad un esecrabile crimine di cui sono a conoscenza che, se denunciato alla polizia, comprometterebbe risolutivamente la carriera politica di Stan e il futuro delle due famiglie.

The Dinner, del registra israeliano Oren Moverman che nel 2009 vinse l’Orso d’Argento con il suo film d’esordio alla regia Oltre le Regole – The Messenger, è approdato nelle sale italiane dopo essere stato presentato quest’anno tra i film in concorso della Berlinale, riscontrando peraltro un larghissimo consenso tra il pubblico in sala.

Paul (Steve Coogan) viene quasi costretto dalla moglie Claire (Laura Linney) ad accettare un invito a cena da parte di suo fratello Stan (Richard Gere) e di sua moglie Barbara (Rebecca Hall). Nel ristorante newyorkese di lusso dove le due coppie si incontrano, e dove Stan è molto conosciuto in quanto uomo politico di spicco e favorito alle prossime elezioni per la carica di Governatore, i quattro si troveranno a fronteggiarsi l’un contro l’altro nel prendere una importante decisione che riguarda i rispettivi figli, responsabili di un terribile crimine. Attraverso i differenti atteggiamenti e le diverse argomentazioni di ciascuno di loro, il regista mette in evidenza la differenza tra i due fratelli e soprattutto il loro discordante senso di responsabilità nei confronti della famiglia, accomunati solo dal fatto che il loro stesso futuro potrebbe essere seriamente compromesso. Conseguentemente viene evidenziato in modo molto netto il conflitto etico che caratterizza la vita dell’uomo politico da un lato e quella dell’uomo comune dall’altro nel trovarsi a fronteggiare situazioni in contrasto con le proprie convinzioni morali. Ne risulta una arguta e sardonica critica al mondo borghese dove vengono esaminati i tratti caratteristici di una certa élite che non esita a nascondere palesi misfatti, trincerandosi dietro un finto perbenismo, pur di non intaccare il proprio prestigio e i propri privilegi. Tratto dal romanzo La Cena dello scrittore olandese Herman Koch, pubblicato nel 2009 e diventato immediatamente un best seller mondiale, il film aveva avuto un precedente adattamento cinematografico in Italia, per la regia di Ivano De Matteo, nel famoso film I nostri Ragazzi presentato con successo alla 71.ma Mostra del Cinema di Venezia.

The Dinner è un film interessante e ben costruito che si lascia seguire con attenzione, senza dubbio anche grazie alla splendida interpretazione di un maturo Richard Gere.

data di pubblicazione:30/05/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonio Iraci | Mag 28, 2017

(Palazzo Ducale – Genova, 16 marzo/16 luglio 2017)

Esattamente dopo un secolo dalla prima esposizione personale di Amedeo Modigliani, il Palazzo Ducale di Genova, nella splendida cornice dell’appartamento del Doge, ci presenta in questi giorni una importante e significativa retrospettiva del notissimo pittore livornese. All’occhio curioso del visitatore la mostra si rivela subito di grande interesse non tanto per il rilevante numero di opere esposte, quanto perché in essa si vogliono evidenziare i tratti più salienti della vita di un artista fragile e sciagurato che morì prematuramente a soli trentacinque anni, lasciando tuttavia dietro di sé un segno profondo tra le avanguardie artistiche che caratterizzarono la Parigi bohémienne del primo Novecento. Il percorso espositivo proposto non ha solo lo scopo di presentarci alcuni suoi celebri dipinti, che caratterizzano lo stile personalissimo proprio dell’artista, quanto di farci comprendere come la sua arte ben si inserisca nell’ambiente artistico-culturale dei quartieri parigini di Montparnasse e di Monmartre, frequentati in quegli anni da pittori e intellettuali provenienti da tutto il mondo. Modigliani, in quel contesto, si distingue comunque per il suo modo di dipingere carico di quella inconfondibile eleganza che ritroviamo specificatamente nei celebri ritratti di donne, figure spesso determinanti nella vita dell’artista, e che si presentano al visitatore con un atteggiamento enigmatico, con uno sguardo intenso, pur caratterizzato da occhi dove le pupille sono assenti, che colpisce per il suo tono profondo e quasi di sfida. Durante la visita si riesce a immaginare di vedere l’imponente figura di Modigliani che si aggira tra i caffè letterari dove lui stesso veniva chiamato Modì, con una strana, ma non casuale, assonanza alla parola “maudit” che in francese significa maledetto, quasi a voler anticipare e sottolineare le avversità esistenziali e affettive che colpiranno il pittore. Nella cerchia degli artisti lui si distinse per la sua bellezza e raffinatezza che, come ebbe a dire il suo caro amico Picasso, erano uniche sulla scena parigina del tempo, così densa di figure interessanti che lo amarono e sostennero sempre, accompagnandolo durante la sua brevissima vita, intensa e sfortunata nello stesso tempo. Questa mostra di Palazzo Ducale ha il merito di farci conoscere un Modigliani quasi inedito, una figura che riesce ad incarnare in sé un misto di genialità e sregolatezza, una sintesi perfetta tra retaggi rinascimentali italiani e la modernità nelle forme delle avanguardie artistiche che caratterizzarono l’arte negli anni antecedenti lo scoppio della prima guerra mondiale. Notevole quindi l’iniziativa della città di Genova che ha voluto proporre uno dei massimi esponenti degli artisti italiani del Novecento, sicuramente tra i più conosciuti dal pubblico non tanto per i suoi dipinti quanto per la peculiarità della sua ricerca espressiva, unica nel suo genere tra le varie rivelazioni artistiche di tutti i tempi.

data di pubblicazione:28/05/2017

da Rossano Giuppa | Mag 28, 2017

(Teatro Argentina – Roma,16/28 maggio 2017)

Gran finale di stagione al Teatro Argentina di Roma con Morte di Danton lo straordinario testo sulla fine della Rivoluzione Francese e sugli ultimi giorni di vita di Danton e Robespierre, scritto in sole cinque settimane tra il gennaio ed il febbraio del 1835 dal ventunenne scrittore Georg Büchner.

Morte di Danton magistralmente diretto da Mario Martone racconta l’atmosfera gli ultimi giorni del Terrore, la caduta di Georges Jacques Danton e l’antagonismo che lo contrappone a Maximilian Robespierre. Il dramma si concentra proprio sulla contrapposizione tra i due protagonisti della Rivoluzione francese, compagni prima e avversari in seguito, entrambi destinati alla ghigliottina a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro.

Da un lato la figura di Robespierre “l’incorruttibile” (interpretata da un magistrale Paolo Pierobon) che comprende con sgomento la solitudine alla quale lo condanna la propria intransigenza. Dall’altro Danton (uno straordinario Giuseppe Battiston), “l’indulgente”, il capo rivoluzionario rassegnato a un destino che sembra destinato a compiersi comunque. Un uomo che ha combattuto per la rivoluzione e che la rivoluzione sta per divorare come Saturno fece con i propri figli. Ma che sa anche che il vero tribunale sarà quello della Storia.

Danton non crede alla necessità del Terrore e difende una visione del mondo liberale e tollerante, anche se consapevole dei limiti dell’azione rivoluzionaria; Robespierre, invece, incarna la filosofia giacobina, stoica, intransigente e violenta.

La fatica di Danton, che si contrappone con lucida razionalità al fanatismo del suo rivale, altro non è che la sfiducia nella possibilità di trasformare il mondo, una visione che tuttavia non incrina la volontà di lotta e la coscienza di perseguire il giusto. E Büchner mette al centro della sua riflessione la condizione umana e la fragilità degli uomini che non possono sottrarsi al proprio destino. Un destino a cui non si può sfuggire, non prefissato da un Dio, ma dell’inesorabilità del Tempo e della Storia.

Morte di Danton è anche un affresco caratterizzato da una forte coralità: c’è il violento discorso di Saint-Just, interpretato da Fausto Cabra, c’è la visione metafisica di Tom Payne (Paolo Graziosi), c’è l’entusiasmo di Camille Desmoulins (Denis Fasolo) che ripone una fede commovente nella parola, parlando di teatro e di giornalismo quando tutto sembra procedere verso la rovina, e ci sono le potenti figure femminili. C’è Marion (Beatrice Vecchione) che finalmente mette il corpo, con la sua voluttà e la sua fragilità, al centro della scena; c’è Julie (Iaia Forte), la moglie di Danton che è in realtà un’invenzione letteraria di Büchner, la quale di fronte alla morte del compagno sceglie di morire anch’essa, come altri mogli della Rivoluzione; c’è infine Lucile (Irene Petris), che quando parla con il marito Camille con in braccio il figlio piccolo che, dopo l’esecuzione del marito, si suicida gridando con un fil di voce «Viva il Re!» in faccia alle guardie repubblicane.

Martone sceglie di non attualizzare il testo affrontando il dramma storico con gli attori in costume. Straordinaria la scelta di una scenografia leggera, a volte quasi spoglia, fatta principalmente di un meccanismo di cinque sipari rossi che si aprono e si chiudono ritmicamente, svelando e occultando scene con velocità cinematografica, dando quasi l’impressione del montaggio visivo.

Morte di Danton è il dramma del fallimento della rivoluzione e dell’eccesso di politica, quell’eccesso che finisce per sacrificare ogni aspetto della sfera privata, anche il più intimo, per il sogno di modellare un mondo e un uomo nuovi. Ma è anche il teatro dei temi del nostro tempo:il rapporto tra uomini e donne, l’amicizia, la classe, il determinismo, il materialismo, il ruolo del teatro stesso. E non è un caso che a portare in scena Morte di Danton sia proprio Martone che nel recente film Noi credevamo aveva raccontato il fallimento del Risorgimento italiano come rivoluzione nazionale e la sconfitta di quei repubblicani mazziniani, che avrebbero non solo voluto unificare l’Italia e cambiarne i meccanismi interiori.

data di pubblicazione:28/05/2017

Il nostro voto:

da Antonietta DelMastro | Mag 28, 2017

Secondo romanzo di Mirko Zilahy, assolutamente coinvolgente come il precedente È così che si uccide, presentato con una chiacchierata con l’autore oggi, 20 maggio, al Caffè letterario del Salone del Libro di Torino

Secondo romanzo di Mirko Zilahy, assolutamente coinvolgente come il precedente È così che si uccide, presentato con una chiacchierata con l’autore oggi, 20 maggio, al Caffè letterario del Salone del Libro di Torino

Anche questo romanzo è un thriller di rara potenza, in cui ritroviamo la squadra del commissario Enrico Mancini, profiler della Polizia di Stato di Roma, impegnata nella caccia a un serial killer: lo Scultore.

Questa volta non sarà uno stravolto senso di giustizia ad armare la mano del serial killer, questa volta ci troviamo davanti a una realtà parallela nella quale sembra si muova l’assassino, una realtà in cui le vittime diventano vere e proprie “opere” ispirate alla mitologia classica che trovano come “palcoscenico” le strade di una Roma percorsa dal terrore.

Il nuovo mostro si muove attraverso le migliaia di gallerie che attraversano la citta eterna lasciando Laooconte a Galleria Borghese, Scilla a Ponte Nomentano a Montesacro, Medusa al Pigneto, uno via l’altro: una trama originale in cui si fondono religione, psicologia e arte a cui fanno da contraltare la tecnica e le intuizioni della squadra che è sulle sue tracce. Il libro cattura il lettore dalle prime righe e i continui colpi di scena non permettono che la tensione di abbassi; i tentativi di capire quale possa essere il passo successivo e quindi la speranza di riuscire ad attraversare la strada del killer per cercare di fermarlo, ci attanaglia fino alla fine.

Come il precedente anche questo romanzo è scritto in modo magistrale, ma non potevamo aspettarci nient’altro da Zilahy: la facilità con cui dà forma alle descrizioni di alcune truculente scene degli omicidi sono perfette, i capitoli di flashback che alterna alle azioni del killer ci danno modo di capire meglio la sua psicologia, il suo passato travagliato. Personaggio cardine dell’indagine è ancora una volta Enrico Mancini che ritroviamo ancora tormentato dai suoi demoni personali.

Ho un unico appunto da fare ed è sul personaggio di Alexandra Nigro, insegnante di Studi classici alla American Academy di Roma, che il questore Gugliotti affianca alla squadra nel tentativo di far dare loro una mano da una specialista in “mitologia dell’arte antica”, non voglio spoilerare il libro, aspetto che arriviate alla fine della lettura per sapere che cosa ne pensate…

data di pubblicazione:28/05/2017

da Antonella Massaro | Mag 22, 2017

Una donna Fortunata solo di nome, il desiderio di un riscatto che passa per la realizzazione di un sogno, la disperata desolazione della periferia romana, ma anche la forza di rialzarsi dopo l’ennesima caduta.

Roma, quartiere Torpignattara. Nell’angolo di una metropoli divenuta ormai multirazziale, si incontrano i momenti di aggregazione della comunità cinese, quelli della comunità islamica e la solitudine dei personaggi che nella desolata arsura della periferia vanno alla ricerca di un salvifico soffio di vento. Perché la vita in fondo è come il gioco del lotto: anche i numeri più ritardatari, alla fine dovranno uscire e potranno vedere la luce.

Fortunata (Jasmine Trinca) insegue il sogno di aprire il suo negozio di parrucchiera: lavora a domicilio, si fa pagare “a nero”, ma i soldi e il tempo sono sempre troppo pochi. Sua figlia, la piccola Barbara (Nicole Centanni), fa il possibile per stare dietro ai ritmi frenetici di una madre cui cerca di assomigliare in ogni modo (particolarmente evocativa la sequenza che apre il film), ma che lentamente sta imparando a odiare. Anche in ragione della complicata separazione tra Fortunata e Franco (Edoardo Pesce), violento e crudele, Barbara finisce a colloquio con un psicoterapeuta (Stefano Accorsi), senza però riuscire a scrollarsi di dosso la presenza ingombrante di una madre che sta ancora cercando il suo posto nel mondo. Una madre ingombrante, perché malata, soffoca anche la vita di Chicano (Alessandro Borghi), ragazzo bipolare, amico di infanzia di Fortunata, l’unico disposto ad assecondare i suoi sogni e a conservare gelosamente i suoi più inconfessabili segreti. Fortunata porta avanti caparbiamente il proprio tentativo di riscatto, anche se la vita si rivelerà a tinte più fosche della spumeggiante fotografia che, almeno della prima parte, costituisce una delle cifre più rappresentative del film.

La periferia di Fortunata, presentato proprio in questi giorni al Festival di Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard, richiama alla mente in maniera pressoché inevitabile i margini di umanità raccontati da Pasolini, con la coppia d’oro Sergio Castellitto (alla macchina da presa) e Margaret Mazzantini (alla macchina da scrivere) che cala il proprio sguardo intellettuale e “borghese” sul mondo affascinante e respingente degli ultimi.

Le storie dei personaggi si incontrano, si scontrano e si fondono in un labirinto di disperazione e cinismo. La sceneggiatura risulta a tratti “straboccante”, restituendo l’impressione di una penna che ha voluto mettere troppa carne al fuoco e che rischia spesso di restare imbrigliata negli stereotipi della “gente del popolo raccontata da chi del popolo non fa parte”. Lo sfaccettato personaggio di Fortunata resta però l’unico autentico motore della storia e sembra anche quello più saldamente al riparo dall’insidia del cliché. Il filo conduttore, in fondo, è quello di una disperata ricerca di Giustizia, la stessa per cui l’Antigone da cui la mamma di Chicano sembra ossessionata, ha preferito andare incontro alla morte.

La straordinaria prova d’attrice di Jasmine Trinca, trasformata per l’occasione in una sorta di Erin Brockovich nostrana, costituisce il fiore all’occhiello di un cast davvero convincente: da Alessandro Borghi a Edoardo Pesce, passando per la piccola Nicole Centanni. Il tallone d’Achille è rappresentato forse da Stefano Accorsi, sebbene l’attore debba fare i conti con un personaggio che si rivelerà tutt’altro che banale.

Peccato per il finale e per l’esigenza di tradurre visivamente un momento dell’infanzia di Fortunata, che, forse, sarebbe stato preferibile lasciar immaginare allo spettatore attraverso le vibranti parole della protagonista.

data di pubblicazione: 20/05/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da Flaminia De Rossi | Mag 19, 2017

Giuseppe Di Matteo è il bambino che amava i cavalli: questo film bello e drammatico è dedicato a lui. Sequestrato per 779 giorni e strangolato, il suo corpo è stato sciolto nell’acido per vendetta da Giovanni Brusca perché figlio di un pentito di mafia. I registi traducono un fatto di cronaca in un racconto gotico ambientato tra i laghi e le foreste del Parco Regionale dei Nebrodi, questi boschi e sottoboschi sono scenari siciliani di rara, impensata e spettrale bellezza naturalistica.

La luce e l’amore caratterizzano questa favola d’amore ed anche la vita animale ha una presenza riccamente simbolica: il gufo che spesso appare nella cantina di Luna, il minaccioso cane nero che sbrana lo zaino di Giuseppe all’inizio del film e le farfalle a colori che volano tra le mani di Giuseppe. Anche la luce diretta e indiretta, è una delle componenti fondamentali poiché genera lo spazio: nei luoghi sacri e dello spirito la luce è esempio dell’anima dell’uomo, ha un significato spirituale e mistico, risulta particolarmente determinante nella resa di un ambiente naturale e soprannaturale. L’equilibrio tra luce e ombra esprime il rapporto tra mistero e rivelazione: evidenzia i difficili rapporti familiari tra madre e figlia, diventa mezzo di comunicazione notturna tra le due migliori amiche, sprigiona il dolore della mamma nella sua sauna in cantina, anima i disegni vivi e profondi nella cameretta di Luna. Alla luce è affidato il compito di denunciare una crudeltà criminale che non guarda in faccia nessuno, il percorso che porta alla camera di Giuseppe assume un significato puro e spirituale.

L’altra componente è l’amore dolce, struggente e compulsivo che lega i due teneri protagonisti. Luna soffre, si lamenta e sogna la fine di Giuseppe. Giuseppe soffre, non piange e ritorna a sognare grazie alla letterina d’amore di Luna.

Il racconto gotico è una favola d’amore, vuole offrirci una speranza perché tutti e due si cercano nel segno del loro indistruttibile amore e si addormentano insieme.

Luna dice a Giuseppe: “Giuseppe non addormentarti” e Giuseppe dice a Luna : “Luna non addormentarti”. Così si “accoccolano” vicini…

data di pubblicazione:19/05/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da Maria Letizia Panerai | Mag 18, 2017

Un fastidioso fischio nelle orecchie scandisce “una giornata di ordinaria follia” di un professore (supplente) di filosofia, dopo che al risveglio riceve in maniera insolita la notizia della morte del suo amico Luigi. Quando finalmente, alla fine di una serie di disavventure, arriverà nella chiesa dove si terranno i funerali, avrà capito quanto sia importane dare ascolto a quel fastidioso fischio invece di tentare di curarlo per la paura, giorno dopo giorno, di mettersi in gioco.

Scritto e diretto dal palermitano Alessandro Aronadio e presentato alla Biennale College, che lo ha prodotto e sostenuto, della 73. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Orecchie è una divertente commedia low cost in bianco e nero, che rispecchia la vita tragicomica del suo protagonista in una Roma animata da personaggi quasi surreali, ma che al contrario risultano essere terribilmente calati nella realtà odierna. Il protagonista, un professore supplente di filosofia, non sa gestire una realtà così incredibilmente folle anzi, giorno dopo giorno, tenta di sfuggirle sino al risveglio di un giorno qualsiasi quando, nel tentativo paradossale di ricordare chi fosse l’amico defunto al cui funerale dovrà recarsi, cercherà prima di risolvere un fastidioso fischio alle orecchie con il quale si è destato. Ma nel tentativo disperato di capire cosa esso sia incontrerà un otorinolaringoiatra molto sicuro di sé quanto incompetente e folle ed un suo collega burlone e terribilmente cinico, non prima di essersi imbattuto in due suore particolarmente invadenti, in una irritante impiegata di un pronto soccorso, nel direttore di una testata giornalistica “illuminata” e all’avanguardia, nella moglie di un suo ex professore che custodisce amorevolmente un triste segreto, sino all’incontro in fine giornata con il prete che officerà la funzione funebre, bevitore di vodka allo scopo di rilassarsi prima di celebrare. Tutto questo sembra essere il prezzo da pagare per evitare di confrontarsi con l’affetto sincero, ma titubante, della sua fidanzata e con quello, decisamente debordante, di una madre immatura ed egoista.

Il protagonista di questa sorprendente pellicola, l’esordiente Daniele Parisi che nelle espressioni di smarrimento ed incredulità ricorda il miglior Francesco Nuti, è affiancato da un ricco cast di attori del nostro cinema italiano: dalle bravissime Pamela Villoresi, Piera Degli Esposti e Milena Vukotic, oltre che dai fantasiosi Rocco Papaleo, Massimo Wertmuller e Andrea Purgatori che lo insidiano in questo viaggio incomprensibile e minaccioso sino alla fine di questa folle giornata, fastidiosa come quello strano fischio…

Il film, che a Venezia ha ricevuto il Premio NuovaImaie Talent Award per il Miglior Attore Emergente ed il Premio ARCA CinemaGiovani per il Miglior Film Italiano, ha anche vinto al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie il Premio del Pubblico

Premio per il Miglior attore ed al Bif 2017 il Premio Ettore Scola. Se ne consiglia la visione.

data di pubblicazione:18/05/2017

Scopri con un click il nostro voto:

Gli ultimi commenti…