da Flaminia De Rossi | Giu 30, 2017

(Foro Palatino – Via San Gregorio, 30 – Roma, 28 giugno/29 ottobre 2017)

La mostra si svolge tra lo Stadio Palatino e il peristilio inferiore della Domus Augustana, con le terrazze e le Arcate Severiane.

La mostra presenta 100 opere tra grandi installazioni, sculture, dipinti, fotografie e opere su carta di artisti provenienti da 25 diverse nazioni.

L’intero percorso segue 4 tematiche essenziali: le installazioni architettoniche site-specific – gli Stendardi – le Mani, e i Ritratti.

L’arte contemporanea non è affatto in contrapposizione rispetto all’archeologia, a mio avviso è un connubio molto fascinoso ed interessante.

Le opere progettate e realizzate, scolpite, fotografate, dipinte e disegnate si inseriscono tra le rovine e comunicano con il luogo.

Sono le Architetture che riattivano l’energia del luogo, gli Stendardi che aprono la strada verso il Palatino, le Mani che rappresentano la forza creatrice e la fantasia, i Ritratti che fanno riflettere su noi stessi.

Mauro Staccioli (tra gli artisti presenti ) lo dimostra, creando “diagonale palatina”, una scultura di acciaio rosso (pompeiano) di 24 m che si inserisce nel cuore leggendario di Roma tra le costruzioni severiane che accoglievano coloro che giungevano nella capitale dell’impero percorrendo la via Appia; la diagonale è il cancello di ingresso ai moderni viaggiatori, segna l’inizio della mostra come un segno che ancorato a terra sale verso l’infinito scendendo il vuoto delle antiche arcate in un attraversamento simbolico del tempo.

L’artista ricorda che “Creare scultura significa esistere in un luogo”.

After Love di Vedovamazzei con tettoie che pendono e finestre sconnesse è ispirata al film One Week di Buster Keaton che metteva in crisi il modello piccolo-borghese.

La pericolante villetta è immersa nello stadio Palatino e …punto!

Le opere che provengono dal Museo ALT (arte lavoro e territorio) creato da Tullio Leggeri (collezionista e complice degli artisti) sono caratterizzate da mistero, sarcasmo equivoco e provocazione.

Le arti del XXI secolo rendono attuale e presente il Palatium, smuovono con delicatezza la Roma Imperiale attraverso questi nuovi linguaggi e creano uno scenario spettacolare.

data di pubblicazione: 30/06/2017

da Rossano Giuppa | Giu 26, 2017

(Teatro India – Roma,19/24 giugno 2017)

Un getto di immagini e parole, un passato ed un presente sovrapposti, un flusso di pensieri e persone in un cammino apparentemente senza meta, ma in realtà all’interno di un’ellisse che sa di vita e di morte. Daria Deflorian e Antonio Tagliarini hanno presentato per il terzo anno consecutivo Quando non so cosa fare cosa faccio? azione performativa che, dal 19 al 24 giugno ha accompagnato un gruppo di spettatori dal Teatro India tra viale Marconi e le sue diramazioni.

Daria De Florian percorre e racconta quell’angolo urbano sconclusionato e caotico, fatto di negozi di ultima generazione e ambulanti, di etnie, panchine e parchi, di garage e saliscendi metropolitani fatti di cemento e ferro, di palazzi addossati e acqua del fiume. Un set cinematografico senza tempo che ancora accoglie l’anima di Adriana, la giovanissima protagonista di uno dei capolavori del cinema italiano, Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli. Un film del 1965, interpretato da una indimenticabile Stefania Sandrelli. Adriana che aveva lasciato il paese per raggiungere Roma con l’aspirazione di farsi strada nel mondo dello spettacolo e che era andata a vivere proprio nell’allora modernissimo quartiere Marconi.

Un percorso a metà tra il ’65 ed il 2017, in una condizione sospesa, guidato dalle azioni e dai pensieri di Adriana-De Florian, una donna fragile, poetica, delicata, simbolo della trasformazione del quartiere Marconi e dei suoi abitanti. L’azione performativa, pur seguendo un itinerario, è decisamente aperta: durante il percorso, la storia interagisce con persone e cose, privilegiando una dimensione soggettiva e non predefinita, libera da limiti spazio-temporali.

La scelta di via Marconi vuol dire inevitabilmente ripensare a quando è nato il quartiere, sogno di una modernità e di un benessere da inseguire ad ogni costo, nel segno di un progresso che non si sarebbe mai fermato. Un film en plen air fatto di paesaggi reali e paesaggi della mente che gli spettatori, grazie a cuffie, possono seguire ed interiorizzare. Ed il tempo sembra fermarsi tra realtà e dimensione cinematografica, grazie alla voce che ipnotizza e coinvolge.

Passo dopo passo, parola dopo parola, il racconto autobiografico si fonde sempre di più con la ricostruzione e la rievocazione del personaggio di Adriana, i suoni intorno a noi si mescolano con quelli del film, con la sua colonna sonora e le sue canzoni, come la bellissima Mani bucate di Sergio Endrigo, intonata in uno scantinato. Un’esperienza emozionante, un viaggio interiore illuminato da una voce che isola e filtra dando sfumature di colore e respiro al quartiere ed ai sui mille abitanti. Un racconto che sa di caos e fantasia, di integrazione ed illusione, di gioia e di amarezza per un giardino di ciliegi che sta per essere abbattuto; ma proprio allora quella fusione leggera di Checov e traffico, di caos e ciliegie, di sogno e dolore diventa poesia.

data di pubblicazione:25/06/2017

Il nostro voto:

da Antonio Iraci | Giu 22, 2017

(Teatro Brancaccio – Roma, 20 giugno 2017)

Sfiniti ma soddisfatti, i settanta attori dell’Accademia di Spettacolo L’Arte nel Cuore, riconosciuta a livello regionale e unica nel suo genere in Europa con l’obiettivo di abbattere ogni barriera che si contrappone tra la persona diversamente abile ed il resto del mondo, si sono esibiti nella nota commedia shakespeariana affrontando un testo certamente molto gravoso, ma che non ha minimamente smorzato il loro naturale entusiasmo di recitare, ballare e cantare di fronte ad un pubblico vero che li ha seguiti con vivo interesse e partecipazione.

Il lavoro è frutto di un costante impegno da parte di questi giovani attori, tutti normo-dotati e disabili, che si trovano insieme in un progetto di integrazione artistica che da dieci anni viene portato avanti da questa singolare Accademia i cui promotori, sotto la presidenza di Daniela Alleruzzo, sono infatti convinti che dove c’è talento non possano esistere pregiudizi che in qualche modo vadano ad impedire l’inserimento di soggetti disabili in un contesto lavorativo cinematografico e televisivo, al fine di seguire un percorso artistico professionalmente valido.

I corsi di studio spaziano dalla recitazione al doppiaggio, dal canto alla danza e vengono tenuti da docenti con spiccate capacità didattiche, supportati da una equipe psico-pedagogica che garantisce presenza costante ed sostegno durante lo svolgimento delle varie attività. Rispetto agli anni passati in cui venivano scelte commedie più leggere e divertenti, quest’anno è stato selezionato un testo singolare e con un intreccio narrativo non facile che prevede la comparsa di diversi personaggi mitologici in un contesto fiabesco e classico al tempo stesso. Veramente impeccabile la prova degli attori in un ambito scenico pieno di luci e colori a cura di Pasquale Cosentino.

Singolari anche i costumi ideati da Annalisa di Piero e le coreografie di Francesca Cinanni e Carmen De Sandi, che hanno contribuito egregiamente ad alleggerire il testo rendendolo più fruibile dal folto pubblico in sala.

Le tre ore di spettacolo sono volate via in un attimo, creando una atmosfera incandescente dovuta sia all’entusiasmo generale sia, purtroppo, alla mancanza totale di aria condizionata, unico neo di questa piacevolissima serata.

data di pubblicazione:21/06/2017

da Antonietta DelMastro | Giu 17, 2017

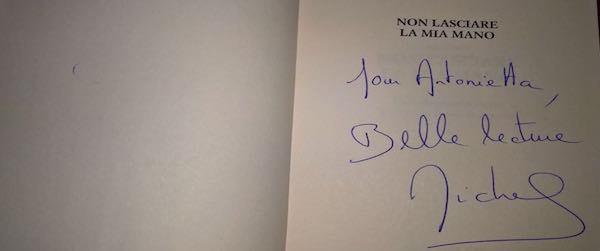

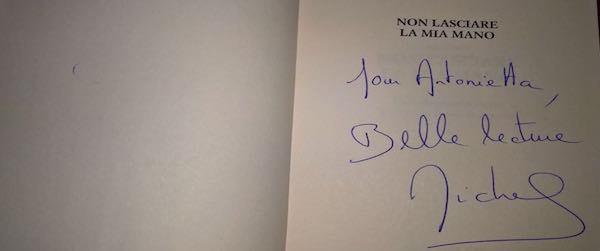

Terzo romanzo di Michel Bussi pubblicato dalle Edizioni E/O. Incontriamo l’autore in una chiacchierata caratterizzata da batture e sorrisi amichevoli il 18 maggio nell’affollatissima sala Blu del Salone del Libro di Torino.

Terzo romanzo di Michel Bussi pubblicato dalle Edizioni E/O. Incontriamo l’autore in una chiacchierata caratterizzata da batture e sorrisi amichevoli il 18 maggio nell’affollatissima sala Blu del Salone del Libro di Torino.

I libri di Michel Bussi sono ormai tradotti in tutto il mondo, leggerli è un viaggio alla scoperta di nuovi luoghi che, con la maestria che lo contraddistingue, rende reali e vivi davanti ai nostri occhi. Nel corso dell’intervista ha spiegato che tutti i luoghi in cui vengono ambientati i suoi romanzi sono in qualche modo a lui cari: la Normandia in cui vive e in cui si ambienta Ninfee nere, la Corsica di Tempo assassino di cui è originario il nonno, e ora il paradiso tropicale del dipartimento d’oltremare francese dell’isola de La Réunion, immersa nell’Oceano Indiano.

Bussi già conosceva la geografia delle isole vulcaniche di Stromboli e Vulcano, perché meta delle sue vacanze, ed è lì che è nato il germe di questo romanzo che è definitivamente sbocciato durante il soggiorno a La Réunion, che descrive con l’indiscutibile finezza e maestria del geografo qual è.

Tutto ha origine da un episodio minimo: la separazione avvenuta anni prima del protagonista Martial Bellion, un figlio condiviso e due genitori che fanno di tutto per rendersi la vita impossibile.

Bellion torna dopo anni sull’isola con la nuova moglie, Liane, e la loro figlioletta di sei anni, Josapha.

All’improvviso Liane scompare e Bellion si rivolge alla Brigata territoriale di gendarmeria perché inizino le ricerche, ma ben presto le cose cominciano a non quadrare; durante la perquisizione della stanza occupata dai Bellion all’Hotel Almanda vengono rinvenuti alcuni inconfondibili schizzi di sangue, dalla valigia da pic-nic della famiglia è scomparso un coltello, e la testimonianza della cameriera del piano, che giura di aver visto Martial Bellion spingere un carrello della biancheria fino al parcheggio dell’hotel, inchiodano il marito come unico sospettato della scomparsa e dell’omicidio di Liane.

A quel punto Bellion e la figlia scompaiono anch’essi.

Nelle pagine, che posso assicurarvi correranno rapide sotto i vostri occhi, assisteremo alla ricerca angosciosa di Liane da parte di Martial che trascinerà con sé la figlia.

Josapha sarà protagonista tanto quanto il padre del romanzo: sotto i nostri occhi avverrà la sua trasformazione e la piccina fragile, viziata, dispotica e spensierata che incontriamo a bordo piscina all’inizio della storia, si forgerà e troverà dentro di sé la forza per andare avanti, spinta dall’amore per la sua mamma e dalla speranza di ritrovarla. Sarà questa speranza che le permetterà di continuare a seguire il padre benché, nella sua testa e nel suo cuore, non sappia decidere se il suo ruolo è quello di eroe, vittima o assassino.

Oltre a padre e figlia, protagonisti indiscussi del romanzo, Bussi ci presenterà molti altri personaggi e a ognuno di essi darà modo di parlare e presentare la sua verità su ciò che è accaduto, mentre al lettore verrà richiesto di fare uno sforzo di comprensione della psicologia di ogni personaggio.

Definito l’erede di Agata Christie e della sua scuola del romanzo poliziesco, i romanzi di Bussì in realtà si allontanano dalla struttura classica dei polizieschi per concentrarsi più sulla psicologia dei personaggi; a tal proposito ha confessato di trovare ispirazione per le sue storie nel cinema d’azione facendo, su tutti, il nome di Shyamalan con Il Sesto Senso.

Una curiosità che ci ha rivelato l’autore è che in un primo momento per il libro aveva proposto il titolo di Zamal, un tipo di cannabis molto utilizzata sull’isola de La Réunion e che ha un suo ruolo nella storia, ma l’editore francese non lo riteneva politicamente corretto e venne scelto Ne lâche pas ma main.

Ha inoltre aggiunto che i titolo dei suoi romanzi sono spesso legati a canzoni francesi a cui fa riferimento anche nei romanzi, perché trasmettono emozioni forti ai lettori.

Un libro assolutamente da leggere.

data di pubblicazione:17/06/2017

da Antonio Iraci | Giu 14, 2017

Ci troviamo in Normandia, inizio ‘800. Julien de Lamare, nobile squattrinato, viene presentato all’unica figlia del barone Le Perthuis des Vauds, Jeanne, con l’intento di combinare il matrimonio tra i due. La bella e aristocratica fanciulla si innamora subito dell’avvenente giovane e, con l’assenso dei genitori, accetta appassionatamente di sposarlo. Ben presto Julien si rivelerà un incorreggibile fedifrago e la sua falsità porterà Jeanne, divenuta nel frattempo madre del piccolo Paul, verso un lento inesorabile declino che lascerà spazio solo ai bei ricordi di una vita passata, unica risorsa per la quotidiana sopravvivenza ad un’esistenza segnata oramai solo da solitudine e miseria.

Tratto dalla prima opera completa di Guy de Maupassant del 1883, in cui lo scrittore non esitava ad affrontare con amaro realismo la società del suo tempo e le ipocrisie che la caratterizzavano, il film del regista francese Brizé mette in luce tutte le componenti espressive tipiche del romanzo dell’800, di cui lo stesso Maupassant ne fu il precursore. In effetti viene rispettata la dinamica propria del racconto, che sebbene molto articolato, non tralascia di ricorrere ad uno stile narrativo di sintesi, lasciando allo spettatore il compito di colmare quei vuoti temporali volutamente creati al fine di ricompattare, con la propria immaginazione, gli intrecci che caratterizzano l’intera vicenda. Tutto ciò si realizza attraverso un montaggio perfetto che risulta funzionale al pathos che il film intende trasmettere: i lunghi piano sequenza ed il formato adottato mettono bene in evidenza l’espressione dei volti e ci fanno cogliere, in maniera quasi impercettibile, il dramma interiore che travaglia nell’intimo l’animo dei protagonisti. A fare da contrappunto a questo universo quasi claustrofobico, il regista manda immagini di spazi aperti ed assolati in un quotidiano, frutto solo di ricordi di una spensieratezza che fu, che hanno lo scopo di seppellire una sofferenza oramai radicata che invece lascia poco spazio ad ogni tentativo di felicità. Jeanne (magistralmente interpretata da Judith Chemla), sarà costretta ad affrontare senza soluzione di continuità i colpi di un destino triste e spietato dove prima il marito e poi il figlio, le due persone che ama di più al mondo, non le lasceranno altro che il rifugiarsi nei ricordi di una vita spensierata perché non contaminata dal mondo esterno. Ma questi stessi ricordi sembrano incupire ancora di più il presente perché riportano la sventurata a rivivere i momenti in cui credeva solo nell’amore e nella verità, e non conosceva menzogna e tradimenti.

A dispetto dell’ambientazione che ricalca la mentalità dell’epoca, il film si lascia seguire con interesse per la splendida interpretazione degli attori, per la fotografia e la ricercatezza dei costumi.

Sembra inoltre indovinata la scelta di distribuire la pellicola in lingua originale con i sottotitoli, elemento questo che aggiunge un tocco di ulteriore raffinatezza al ben riuscito lavoro di Brizé.

data di pubblicazione:14/06/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da T. Pica | Giu 9, 2017

A Roma è celebre un detto romanesco che attraverso un’iperbole vuole ben rappresentare la difficoltà di trovare qualcosa che ci si affanna a cercare. Quante volte, i romani soprattutto potranno capirmi, abbiamo sentito dire oppure detto “ma mi sembra di cercà Maria pe (per) Roma”? Eppure, oggi con la XI Festa del Cinema di Roma, “Maria per Roma” è anche il titolo di un film. E se l’iperbole romanesca sta a indicare qualcosa di raro, che non si riesce a trovare, per Karen Di Porto – debuttante sceneggiatrice e regista alla sua prima opera cinematografica, dopo una laurea in legge -, Maria per Roma è un atto di amore alla sua città che riflette non una Maria bensì tante Maria che abitano Roma, ma anche il resto d’Italia.

Maria, è un’aspirante attrice, ha studiato, fa teatro ma non ha ancora avuto l’occasione che le ha fatto fare il salto di qualità e non ha mai recitato in un lungometraggio. Per sopravvivere passa le sue giornate affannata nella gestione dei check-in delle case vacanza disseminate tra le più belle strade del centro storico romano. La sua giornata tipo da “key-holder” inizia alle 7:00 di mattina con il primo check-in e si protrae finanche a mezzanotte con i soliti turisti ritardatari. Durante oltre 12 ore di lavoro Maria corre da una parte all’altra della caotica, fredda, frenetica città alla guida della sua Vespa blu con al fianco la cagnolina Bea – che anche nella vita reale non si separa mai dalla protagonista, regista e sceneggiatrice Karen Di Porto – che si ritrova a “respirare” e vivere all’unisono con lei le ansie, lo stress, i nervosismi, i malumori, le delusioni e le discussioni che pervadono gli incontri tra Maria e i clienti più strambi, il padrone dell’agenzia immobiliare e la madre, rimasta vedova a gestire un negozio di antiquariato in liquidazione che si preoccupa per la figlia sola senza un compagno e un vero lavoro Il precariato, la società in crisi economica e di sentimenti, l’assenza di meritocrazia, la fatica di arrivare a fine mese e la susseguente incapacità di amare ed essere amati e di avere una famiglia, temi ormai a noi fin troppo noti, non rendono banale o ripetitivo questo film.

Seppure con una regia esordiente, Maria per Roma, presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, convince e proprio le scene interpretate da persone comuni, e non da attori, quelle persone che Maria/Karen Di Porto spesso incrociano nella loro quotidianità, creano un legame diretto tra lo spettatore e la storia che a tratti emoziona perché incredibilmente vera e vicina a tutti quei trentenni e quarantenni romani e non. Nel film si ride anche grazie a delle gags fulminee davvero intelligenti e divertenti. Roma, nel suo caos dispersivo che sembra abbandonare le sue “Maria” a se stesse e ad amari destini, al tempo stesso irrompe nella sua magnificenza di mamma rassicurante, con i suoi angoli suggestivi e magici in cui rifugiarsi e trovare anche solo dieci minuti si pace e sollievo per ricaricarsi e ripartire nella lotta della “jungla”, ma pur sempre continuando a sognare, perché sognare non costa nulla e ci aiuta a sopravvivere.

Data di pubblicazione: 09/06/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da T. Pica | Giu 9, 2017

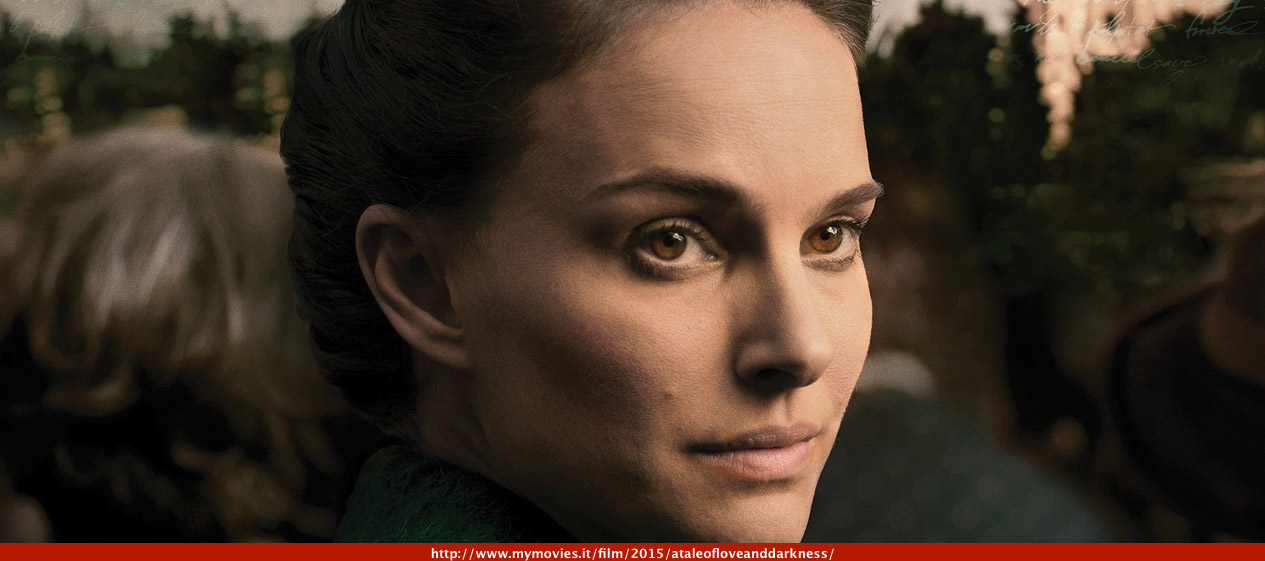

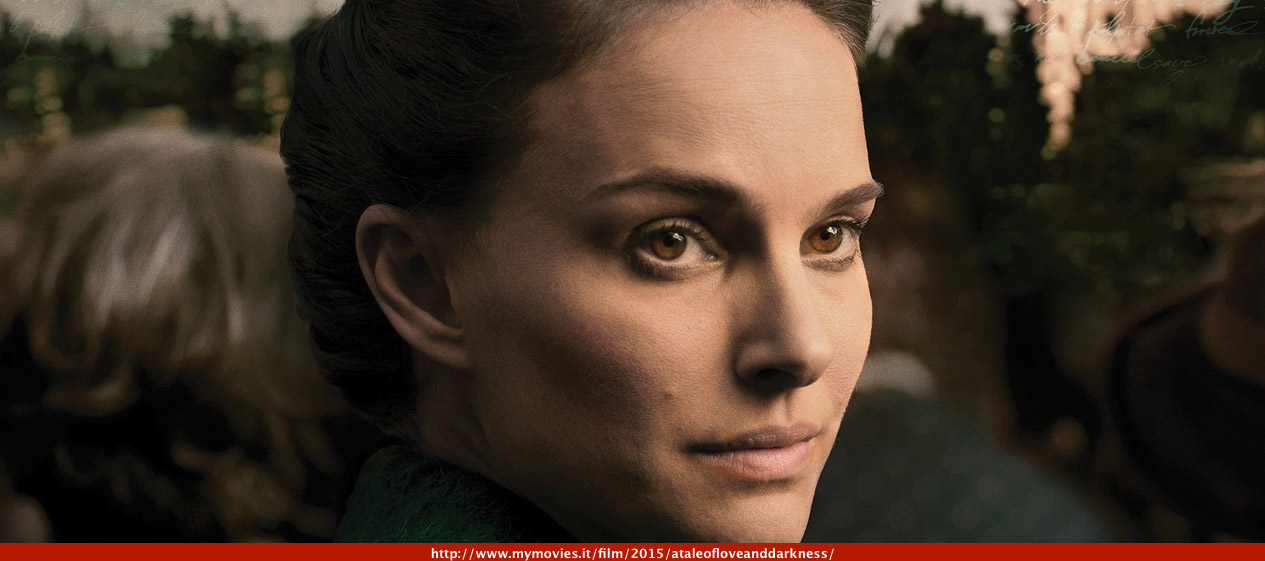

L’esordio alla regia di Natalie Portman nasce da un lungo lavoro iniziato dall’attrice, ora anche regista, dopo la sua prima lettura del romanzo “Una storia di amore e di tenebra” di Amos Oz dal quale Sognare è Vivere è tratto.

Il film narra la storia vera dello scrittore Amos Oz, interpretato nel film dal giovanissimo Amir Tessler, che tra il 1930 e 1940 fu costretto, insieme al padre Arieh (Gilad Kahana) e alla madre Fania (Natalie Portman), a lasciare l’Europa segnata dalla persecuzioni naziste per fuggire in Palestina. Natalie Portman concentra il film sul periodo tra il 1945 e il 1953, ovvero sul momento formativo di Amos a 9 anni, che vive in una Israele ancora sotto il mandato britannico e prossima all’indipendenza, e sull’evoluzione del ragazzo che a sedici anni si trasferisce in un kibbutz.

Amos è figlio unico ed è legato da un rapporto magico con la madre Fania, una donna molto bella, colta, raffinata e sognatrice. Fania, però, è anche estremamente sensibile, fragile che ben presto, terminata la vita angosciata degli anni segnati del terrore bellico, viene sopraffatta da un senso di routine, insoddisfazione e disagio verso un marito che comunque stima e al quale vuol bene. Dalla silenziosa consapevolezza che forse Arieh non sia l’uomo giusto per lei – come dimostrano le visioni, sempre più frequenti ed estemporanee, di un bel ragazzo appassionato che aveva intravisto da bambina e idealizzato come il suo uomo ideale ribelle, forte e vitale -, il matrimonio inizia ad assumere tratti cupi, infelici sebbene non ci sia alcuna effettiva rottura o lite tra i due coniugi. Ecco che così Fania – lasciando apertamente il marito libero di conoscere e frequentare altre donne pur rimanendo sposati -, cade in una depressione che la porterà ad allontanarsi sempre di più, sia fisicamente che mentalmente, dal marito e da tutti, tranne che da Amos.

Nonostante i primi segni del malessere invisibile che lentamente la logorerà nel profondo dell’anima, Fania fino all’ultimo – nei limiti delle sue forze – tenterà di mantenere quel legame speciale con il figlio Amos fatto di racconti unici, fantasiosi, onirici, talvolta cupi, con cui da sempre la madre ha spronato il figlio a sognare e a tenere sempre fervida la propria immaginazione, proprio perché sognare è vivere! E Amos, seguendo l’insegnamento principe della madre, grazie alla fantasia, alla sua capacità di immaginare e raccontare le storie, tra realtà, sacralità e mito, da lui stesso create sconfiggerà le avversità come gli episodi di bullismo con cui a scuola veniva vessato: l’immaginazione e il sogno illustrati con le parole al posto della violenza, delle armi e delle angherie. Costretto a perdere la madre prematuramente, Amos riuscirà a crescere e vivere grazie al tesoro dei racconti e dei messaggi trasmessigli da Fania e, giunto all’età di settant’anni, Amos (Amex Pelag) cristallizzerà i suoi ricordi e il vuoto lasciato dalla madre nell’opera “Un romanzo di amore e di tenebra”.

L’esordio di Natalie Portman alla regia di Sognare è vivere colpisce soprattutto per l’ottima fotografia che conferisce alla pellicola quella dimensione onirica che doveva caratterizzare la storia. La cinepresa è diretta con una “mano” originale, esordiente ma decisa. Non convince l’interpretazione di Arieh resa dal musicista cantante Gilad Kahana, mentre Natalie Portman pare eccellere quasi di più come regista esordiente che come interprete della madre di Amos, apparendo spesso eccessivamente autoreferenziale e plastica.

Data di pubblicazione: 08/06/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonietta DelMastro | Giu 8, 2017

La Picoult ci accompagna in un cammino etico e morale alla conoscenza della condizione di vita delle persone di colore negli Stati Uniti.

La Picoult ci accompagna in un cammino etico e morale alla conoscenza della condizione di vita delle persone di colore negli Stati Uniti.

La storia è quella di Ruth Jefferson, donna di colore che per tutta la sua vita si è impegnata al massimo per essere “solo” Ruth Jefferson e non la “figlia della governante di una ricca famiglia bianca”. Dopo aver conseguito il diploma alla scuola infermieristica nella prestigiosissima Yale University e dopo due decenni di lavoro irreprensibile nel reparto di maternità al Mercy-West Haven Hospital in Connecticut, viene denunciata da uno dei leader del movimento degli white supremacist, quale responsabile della morte del figlio neonato, Davis.

Nelle 492 pagine del libro l’autrice narra gli sforzi compiuti dall’avvocato Kennedy McQuarrie, la “donna bianca” che difenderà Ruth Jefferson, per scagionare la sua cliente, cercando peraltro di dissuaderla dal voler basare il processo sulla discriminazione razziale, benché in realtà sia consapevole che il problema sia proprio quello: assistiamo quindi alle testimonianze in aula, alla reazione dei familiari dell’imputata, alla sua rabbia e alla sua impotenza in alternanza alla storia della vita di Ruth e a quella dei genitori del piccolo Davis.

Più di mille parole credo che sia significativo un particolare passo del libro che mi ha estremamente colpita e che riporto qui integralmente.

Nel brano il soggetto narrante è Christine, la figlia della famiglia presso cui ha prestato servizio fino alla morte la madre di Ruth; il fatto che viene narrato è accaduto anni prima, mentre Christine stava tornado a casa per le vacanze del Ringraziamento dall’Università Vassar:“… c’era un autostoppista sul ciglio della strada… Era un uomo di colore aveva un gamba malandata. Camminava con le stampelle. Accostai e gli chiesi se aveva bisogno di un passaggio. Lo trasportai per tutto il tragitto fino alla Penn Station, perché potesse salire su un treno e andare a trovare la sua famiglia a Washington. … Quando arrivai a casa e Lou (la madre di Ruth, ndr) venne nella mia stanza per aiutarmi a svestirmi, le raccontai quello che avevo fatto. Pensavo che sarebbe stata orgogliosa di me, perché avevo fatto il buon samaritano e tutto il resto. Invece, sapessi come si arrabbiò, Ruth! Ti giuro che non l’avevo mai vista così. Mi prese per le braccia, scuotendomi. All’inizio non riusciva nemmeno a parlare. Non devi farlo mai più, mi disse, e io ero così scioccata che glielo promisi…. Oggi mi sono seduta in aula e ho ascoltato quell’investigatore che raccontava di aver fatto irruzione in casa tua nel cuore della notte, buttandoti a terra e bloccando Edison (il figlio minorenne di Ruth, ndr) e continuavo a udire nella mia testa la voce di Lou, quando le avevo raccontato dell’autostoppista di colore. Capivo che tua madre si era spaventata. Ma, per tutti questi anni, avevo pensato che volesse tenermi al sicuro. Ora so che voleva tenere lui al sicuro.” …

Parte integrante del libro, che purtroppo troppo spesso non viene letta, è la “Nota dell’autrice” inserita nelle ultime pagine, in cui la Picoult descrive il lungo percorso che ha compiuto per riuscire a scrivere questo meraviglioso romanzo.

Scrittrice bianca, ha avuto molte difficoltà per riuscire a trasmettere, nelle sue pagine, la sofferenza delle persone di colore, si è dovuta preparare e spogliare dai pregiudizi organizzando incontri e discussioni con skinhead, seguendo corsi di giustizia sociale in cui sono stati elencati, e qui ne riporto un paio, alcuni dei privilegi che il colore della pelle ha sempre concesso ad alcuni e negato ad altri, e che tutti noi diamo assolutamente per scontato senza renderci conto come possano essere vissuti in modo discriminante: entrare da un parrucchiere a caso e trovare qualcuno pronto a tagliarti i capelli, oppure comprare bambole o giocattoli o libri per bambini che raffigurano persone della propria razza…

È sicuramente un libro duro che costringe il lettore a prendere atto del fatto che ancora oggi, dopo più di 150 anni dalla firma del Civil Rights Act e nonostante tutti gli aggiornamenti che si sono rincorsi, il colore della pelle rappresenta ancora un grande privilegio.

data di pubblicazione:08/06/2017

da T. Pica | Giu 3, 2017

Sul finire di una primavera dalle temperature decisamente estive arriva sul grande schermo il film I figli della notte opera prima di Andrea De Sica che ci porta in un luogo lontano e isolato sulle montagne innevate del Belgio.

Giulio (Vincenzo Crea) adolescente della (presumiamo) Roma bene un pò scapestrato viene costretto dalla madre – impegnatissima top manager dell’azienda di famiglia che è spesso lontana da casa, anche per trasferte lavorative all’estero come l’impegnativo viaggio di lavoro in Turchia – a frequentare un prestigioso collegio sulle Alpi, dedicato ai giovani rampolli delle famiglie borghesi italiane che hanno avuto qualche problemino nella scuola pubblica o nel contesto sociale in cui vivono. Il collegio si presenta come l’eccellenza didattica nel campo della formazione dei futuri esponenti della classe dirigente, ma in realtà è una sorta di riformatorio che dietro le lunghe sessioni di studio e di lezioni di scienze delle finanze, di micro e macro economia, adotta metodi “educativi” al confine con l’illecito, in completo spregio della privacy, per riportare sulla “presunta” retta via gli adolescenti più o meno problematici.

Se in un primo momento Giulio, brillante studente, soffre l’ambiente glaciale dell’istituto e la lontananza forzata dall’amata madre – che non lo raggiungerà nemmeno per le vacanze di Natale -, grazie al nuovo compagno di studi Edoardo (Ludovico Succio), che fin da subito aveva attirato la sua attenzione, riesce a convivere con i “demoni” della struttura scolastica. Proprio grazie alle ore trascorse con Edoardo Giulio comprenderà che i professori, come Mathias (Fabrizio Rongione) – anche lui ex alunno del collegio – spiano tutti i loro movimenti, anche durante la notte, quando questi ragazzi si affidano all’ombra e alla presunta assenza di sorveglianza per vivere e lasciarsi andare senza freni inibitori, in completa rottura con i rigidi insegnamenti, consigli e ritmi imposti di giorno dai loro insegnanti. Ed è durante la notte che Giulio ed Edoardo si imbattono in un locale, una discoteca-bordello (frequentato anche da alcuni professori), e iniziano a conoscersi meglio e, sempre durante queste notti, Giulio si innamora di una delle prostitute della casa a luci rosse, Elena (Yuliia Sobol).

Ha così inizio un turbine di emozioni che mettono a dura prova l’equilibrio di Giulio compresso fra l’amicizia con il migliore amico Edoardo, l’attrazione per Elena e il giudizio severo del prof. Mathias e quello della lontana madre. Da questo vortice complesso si susseguiranno una serie di eventi molto duri, tra cui il suicidio di Edoardo, che alla fine trasformeranno Giulio in quel prototipo freddo, spietato e senza scrupoli di coscienza che un giorno sarà a capo della classe dirigente del futuro. Dunque, in spregio delle “vittime”, delle trasgressioni e del prezzo pagato, il percorso formativo sembrerebbe aver raggiunto un risultato finale eccellente, ma sarà davvero così? Il film di Andrea De Sica colpisce per la bravura degli attori, tutti giovanissimi – tra loro l’interprete del protagonista Giulio, Vincenzo Crea, impressiona per il volto così somigliante ai De Sica, mentre decisamente perfetta seppur per un ruolo minore è l’interpretazione dello studente napoletano Paolo (Luigi Bignone) che farà un’uscita di scena strepitosa e surreale – e per una regia matura, dura che tiene fino all’ultimo in tensione lo spettatore, nonostante nella parte centrale e durante la seconda parte del film ci siano almeno tre momenti di smarrimento.

Il finale riesce a riassestare questi momenti chiudendo il cerchio della trama. I figli della notte non sembra un film propriamente italiano e ha un respiro internazionale. Peccato per qualche sbavatura e alcune lungaggini/esitazioni eccessive nella seconda parte, specialmente quelle sul rapporto tra Giulio e Elena, che rischiano di compromettere l’efficacia del film che comunque alla fine c’è e arriva al pubblico.

Un buon esordio dunque per il giovane De Sica, nipote del mitico Vittorio!

Data di pubblicazione: 03/06/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonio Iraci | Giu 1, 2017

Claire è una ostetrica che da vent’anni svolge il suo lavoro in maniera ineccepibile. La donna è una madre single che ogni giorno deve affrontare i normali problemi sia in campo lavorativo che personale, perché il suo lavoro è seriamente a rischio a causa della chiusura del reparto maternità e nella vita privata perchè deve confrontarsi con le nuove scelte esistenziali del figlio ancora giovane. Improvvisamente irrompe nella sua vita Béatrice, una donna settantenne ancora bella che in passato era stata l’amante del padre, e che tenterà di ricucire un rapporto affettivo con la riluttante Claire che per ovvi motivi non era mai nato in passato.

Il film Quello che so di lei (titolo originale Sage Femme) ci parla di due mondi contrapposti: quello meticoloso e ordinato di Claire (Catherine Frot) e quello sregolato e godereccio di Béatrice (Catherine Deneuve). Le due differenti personalità si scontrano dando l’impressione che non ci siano i presupposti per trovare alcun punto di contatto, né tantomeno per provare ad instaurare un rapporto affettivo vero considerato il ruolo di Béatrice, che anni addietro era stata l’amante del padre di Claire e quindi causa di dolore per l’intera famiglia. Il rifiuto iniziale da parte di Claire che, dopo anni di totale assenza, certamente non può ora accettare l’affetto di questa donna oramai settantenne a lei di fatto sconosciuta, pian piano si trasformerà in un rapporto prima di rispetto e poi alla fine di genuina tenerezza. Da donna integerrima che ha sempre svolto il suo lavoro con assoluta dedizione, troverà proprio nella forza e nel temperamento trasgressivo di Béatrice, impulso e coraggio per affrontare la realtà con la necessaria consapevolezza di chi non può arrendersi di fronte alle scelte irresponsabili degli altri. E se per professione ha sempre avuto il compito di dare la vita, con Béatrice Claire si troverà ad affrontare un compito ben più complesso e nuovo per lei.

Merito indiscusso di Martin Provost è stato quello di aver scelto per questo suo film due donne così diverse per carattere e provenienza lavorativa, la prima Catherine dal teatro e l’altra Catherine dal cinema, riuscendo a combinare quel giusto mix che ha dato uno sprint particolare all’intera narrazione, altrimenti di scarso impatto emotivo. La Deneuve sembra proprio recitare se stessa nel ruolo di una donna settantenne ancora bella, che sa godere della vita ben consapevole che la decadenza fisica è dietro l’angolo e che bisogna procedere tempestivamente all’assalto al buffet prima che venga sparecchiato definitivamente. In occasione della presentazione del film all’ultima edizione della Berlinale, il regista in conferenza stampa ha voluto confidare ai giornalisti che il film, del quale aveva scritto per la prima volta l’intera sceneggiatura, era stato voluto per ricordare ed omaggiare l’ostetrica che lo aveva fatto nascere e che gli aveva salvato la vita con una tempestiva trasfusione del proprio sangue. Al di là di questa nota sentimentale, la storia si lascia seguire soprattutto per l’eccezione bravura delle due protagoniste, elemento questo necessario ma non sufficiente per la totale buona riuscita del film.

data di pubblicazione:01/06/2017

Scopri con un click il nostro voto:

Gli ultimi commenti…