da Paolo Talone | Gen 14, 2020

(Teatro Vascello – Roma, 10/19 gennaio 2020)

La tragicommedia più famosa del bardo inglese, che riassume in sé le tematiche più care a Shakespeare – dal tradimento ai danni di un governante all’amore tra due giovani, fino all’uso della magia e alla battaglia tra la natura selvaggia e la forza della cultura – vista secondo un’ottica intima e riflessiva, nell’originale ambientazione “al chiuso” di Roberto Andò.

L’isola di Prospero è un panorama dalla luce crepuscolare che si nota appena da dietro una finestra. Il resto è un interno borghese di una casa che si affaccia sul mare, a metà fra un ospedale per ricovero psichiatrico, con tanto di letti e pazzi, e uno studio riempito di libri di svariato genere e grandezza. Di libri ce ne sono in ogni angolo, quelli che il nobile e anziano Gonzalo (Gianni Salvo) consegnò al suo signore il giorno che fu costretto a lasciare il ducato di Milano con la figlia Miranda (Giulia Andò), ancora bambina, esiliato dopo che il fratello, per perfido disegno, ne usurpò il potere. Ma è l’acqua l’elemento dominante nella messa in scena di Andò/Fusini. Il pavimento della stanza, che arriva a brandire la prima fila della platea, ne è interamente sommerso. C’è acqua dappertutto: piove dall’alto appena si alza il sipario, è a terra a formare una pozza gigante, bagna i costumi degli attori, si riflette sui muri che circondano la scena in un riverbero di luce che rende l’atmosfera fluida e inconsistente, come quella della materia di cui sono costruiti i sogni appunto. È lì a delimitare lo spazio che corre tra la terra ferma e l’isola, come a dire la distanza che esiste tra realtà e immaginazione. Acqua di tempesta inarrestabile, che si prolunga nel bagliore e nel suono dei tuoni. Prospero, nella magistrale e intima interpretazione di Renato Carpentieri, è il padrone incontrastato di questo regno, che egli stesso domina con la potente arte della magia e della scienza. Per questo mal sopporta l’insurrezione meschina del difforme schiavo Calibano (Vincenzo Pirrotta) che, complici i due naufraghi marinai Stefano e Trinculo (rispettivamente Francesco Villano e Paride Benassi), tenta di accoppare il mago per riprendere il dominio sull’isola. Compagnia di guitti ubriaconi a cui è dato il compito di portare la risata, attraverso l’uso del dialetto dall’effetto grottesco. Ma nell’isola insieme alla tempesta, ordita da Prospero e orchestrata dallo spiritello Ariel – qui nei panni di un maggiordomo in livrea, interpretato da uno straordinario Filippo Luna – approdano anche Antonio, il perfido usurpatore, Gonzalo, il nobile servitore di cui prima, e Alonso, re di Napoli, insieme a suo figlio Ferdinando (Paolo Briguglia), della cui persona si innamorerà a prima vista Miranda. La vicenda va avanti tra fantasmi che appaiono e visioni che prendono forma nello spazio buio del fondale, palcoscenico sul palcoscenico, arsenale delle apparizioni di pirandelliana memoria. È così che tra piccole vendette e perdono concesso si arriva finalmente alla soluzione del dramma: Prospero può smettere quindi i panni del mago e rivestire quelli del duca, accendersi una sigaretta e contemplare alla penombra di un lume, con appagata soddisfazione, il bene ricostituito delle cose un tempo perdute.

data di pubblicazione:14/01/2020

Il nostro voto:

da Rossano Giuppa | Gen 14, 2020

(Teatro Argentina – Roma, 7/12 gennaio 2020)

Un puzzle teatrale per raccontare a tutto tondo il Falstaff shakespeariano, ovvero vizi e virtù del grasso, spiritoso e vecchio cavaliere sir Falstaff, presente nell’Enrico IV e della Bisbetica domata. Lo spettacolo Falstaff e il suo servo andato in scena al Teatro Argentina di Roma dal 7 al 12 gennaio 2020, su drammaturgia composta da Antonio Calenda e Nicola Fano e regia dello stesso Calenda ha come protagonisti Franco Branciaroli nei panni di Falstaff e Massimo De Francovich che gioca invece il ruolo scomodo di servitore-controllore e voce della coscienza.

Franco Branciaroli in un costume che lo arrotonda in maniera esasperata fa del suo sir Falstaff un uomo alle prese con l’età, ma di grande vitalità e simpatia, che non si dà per vinto, pur sapendo alla fine di dover capitolare. Massimo De Francovich è il suo grillo parlante, longilineo ed elegante. E’ un conflitto filosofico e tragicomico in cui il Servo cerca di assumere il ruolo di regista demiurgo mentre Falstaff rifugge da quello di vittima sacrificale al crudele gioco della vita e degli eventi.

Benché Shakespeare gli abbia dedicato da protagonista soltanto “Le allegre comari di Windsor”, Falstaff rimane uno dei suoi personaggi più amati che non passa in secondo piano rispetto ai grandi protagonisti del suo teatro.

E’un Falstaff gaudente, che ama la vita ed i piaceri, eccessivo, smodato, gran bevitore, ma segnato da una sottile vena di malinconia perchè ormai prossimo alla fine della sua parabola esistenziale. A lui si contrappone il servitore austero, non un suo subordinato ma piuttosto una sorta di alter-ego, con il quale confrontarsi e con cui trarre un bilancio della propria esistenza.

Nel rapido susseguirsi di flash back degli episodi chiave della propria esistenza, Falstaff si trova accanto i personaggi storici che Shakespeare gli aveva messo accanto: le comari di Windsor, l’Ostessa, ma anche i compagni di bevute ed i soldati che lo isseranno sul un grande cavallo dal quale egli cadrà definitivamente nella polvere, senza gloria, per una guerra inutile da combattere.

Sono evocate tutte le avventure di quest’uomo che confonde i piaceri con la natura, la furbizia con il caso, rielaborate in chiave contemporanea per raccontare l’eterno conflitto tra Caso e Ragione.

Una rilettura classica per un teatro moderno e di sostanza, decisamente piacevole grazie alla intelligente regia di Calenda ed alla straordinaria prova dei due protagonisti, accompagnati da quattro giovani attori che si calano efficacemente nei vari ruoli, ovvero Valentina Violo (Madame Page e Prostituta), Valentina D’Andrea (Madame Ford e Ostessa), Alessio Esposito (Page e Bardolfo), e Matteo Baronchelli (Ford e Francis) compagni d’avventura in questo rapido piano sequenza che si conclude con la morte, anche essa un po’ sui generis, grazie all’ultimo sberleffo del suo protagonista, sempre più antieroe ma anche mito, per la sua voglia di gustarsi fino all’ultimo la bellezza della vita terrena.

data di pubblicazione:14/01/2020

Il nostro voto:

da Antonio Jacolina | Gen 11, 2020

Un classico della letteratura americana e giovanile firmato da Louisa May Alcott nel 1868 e che da allora racconta la vita,le speranze, le passioni, il passaggio nell’età adulta ed i diversi caratteri di 4 sorelle: la rigorosa Meg, Jo ribelle ed autonoma, Amy ambiziosa e determinata e la tenera e fragile Beth.

Un successo letterario costante che è stato letto, attraversando le epoche, fin quasi ai giorni nostri e che è stato brillantemente trasferito sullo schermo innumerevoli volte. Sembrava che tutto fosse già stato detto sul percorso di crescita delle 4 fanciulle, ma la giovane e talentuosa Greta Gerwig, brillante attrice e sceneggiatrice, compagna del regista Noah Baumbach, nonché e soprattutto regista ed autrice di Lady Bird, film rivelazione del 2017, con questa sua opera seconda, rivisita brillantemente la storia modernizzandola con qualche libertà ma senza tradirla.

La presenza dietro la cinepresa ed il ruolo di adattatrice della Gerwig riesce con pochi tocchi a restituire vita in tutte le varie sfumature a personaggi che appartengono alla memoria collettiva degli spettatori. La regista ha infatti la qualità inestimabile del senso del ritmo nella recitazione, nelle riprese e nella scrittura delle scene e dei dialoghi e, mediante continui flash-back e flash-forward, con un originale e sottile gioco sulle linee temporali, dà dinamismo, vivacità e modernità al racconto senza tradirne l’essenza. Là dove tanti film in costume si perdono nell’ossessiva ricostruzione d’epoca in un perfezionismo statico quasi teatrale, il nostro film è invece un’opera in movimento continuo dai salti narrativi e temporali vivacissimi, un film che non tralascia gli scontri o gli affetti fra le sorelle rappresentandole anzi con i loro pregi ed i loro difetti e che però abilmente non si sofferma più di tanto nelle varie situazioni dolci o tristi che siano, evitando così la melassa dei sentimentalismi. Questo continuo e voluto avanti ed indietro genera indubbiamente una rottura della continuità temporale e quindi sconcerto e confusione nello spettatore, ma non nuoce ai ritmi emotivi, anzi, l’incertezza di non comprendere immediatamente in quale momento narrativo ci si trovi, porta scientemente lo spettatore stesso a calarsi integralmente nel processo di ricordo e creazione artistica che pervade la narrazione dandole un tocco retrospettivo, una tonalità melanconica quasi elegiaca sulla fine dell’innocenza, delle illusioni dell’adolescenza davanti all’arrivo dei compromessi dell’età adulta.

Pur svolgendosi nell’800 il film ha un animo moderno nel taglio e nei toni, con anche una sottile ma non demagogica vena “femminista”. La regista si interroga infatti con leggerezza e garbo sul ruolo autonomo delle donne nella società americana dominata dal denaro e dal potere o dalla condiscendenza maschile, e, per farlo usa come filo conduttore, dandogli maggiore centralità e rilievo, il personaggio di Jo, la più indipendente delle 4 sorelle. La Gerwig evita intelligentemente di fare un film a tesi e non appesantisce la storia né fa delle sue eroine delle “vittime”, gli uomini che le circondano non sono avversari, non hanno né la forza né la voglia di esserlo. Semmai quel che emerge è che è proprio la sola vitalità femminile che illumina e muove il mondo.

Una vitalità superbamente resa dalle giovani attrici che compongono il cast, prima fra tutte Saoirse Ronan che buca letteralmente lo schermo per presenza scenica, bravura e bellezza, in palese complicità con la “sua” regista, formidabile anche la Florence Pugh. Apprezzabile, come e più di sempre, il cameo di Meryl Streep.

Piccole Donne, non porta di certo nulla di nuovo, ma è un film originale ben diretto, ben ricostruito e con buone performances recitative, non è di certo perfetto, ha piccoli difetti, ma sono “piccoli difetti” per “Piccole Donne”. Sarebbe davvero un peccato privarsi del piacere di vedere un film intelligente ed elegante in compagnia di 4 eroine.

data di pubblicazione:11/01/2020

Scopri con un click il nostro voto:

da Daniele Poto | Gen 10, 2020

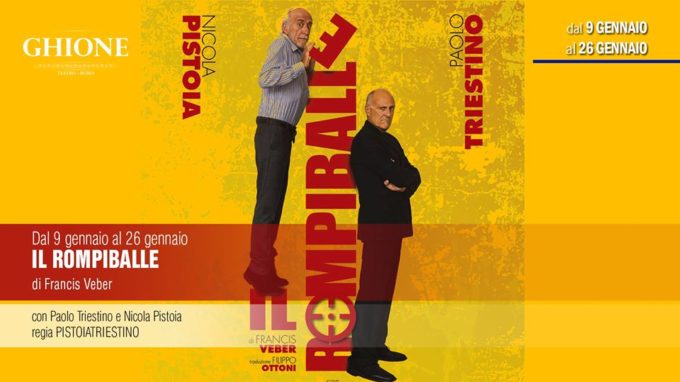

(Teatro Ghione – Roma, 9/26 gennaio 2020)

(Un classico della comicità, molto sfruttato, persino un po’ logoro. Un intreccio da barzelletta nel duello diventa il pretesto per 80’ di comicità con comprensibili alti e bassi).

La premiata ditta comica Pistoia & Triestino si è costruita una solida base di pubblico e il tutto esaurito alla prima senza particolari Vip (notato il solo Franco Nero) testimonia di una larga base di gradimento popolare. Abbandonato per un ciclo il filone di Gianni Clementi, il duo pesca in Francia. E dopo La cena dei cretini sfrutta Veber per un frammento di comicità pure che attinge alla commedia dell’arte, a quella degli equivoci, al repertorio consolidata del mestiere dei due attori. Il film tratto da questo spunto risale nientemeno che al 1973, è passato quasi mezzo secolo, quando gli attori erano Lino Ventura, Jacques Brel e Nino Castelnuovo. Triestino dopo aver imparato il bielorusso (Ben Hur) qui si esprime in un italiano russizzato. Mantenendo l’ambientazione francese (marsigliese) si è ammiccato alla scuola dei duri di tanti gialli scritti e vissuti in loco. La bravura è quello di dilatare una trama che potrebbe essere riassunta in cinque righe e pochi minuti di teatralizzazione. Dialoghi fatto di tormentoni all’interno di uno scenario tradizionale (un inconsueto triangolo). Politica e attualità sono bandite perché il dettame del divertimento detta legge. Quando il sipario cala è chiaro che non ci sarà spazio per il secondo tempo se non per il riassunto dello speaker, l’apprezzato doppiattore Angelo Maggi. Spettacolo di consumo ma di qualità nel segno di quel divertimento popolare che è quasi sparito dai teatri italiani nel nome di una seriosità dominante e auto-referenziale. La scena di Francesco Montanaro con lo schema delle due camere comunicanti è funzionale alla felice sinergia dei due amici attori. E gli interpreti di contorno, con una citazione particolare per l’amante, s’incastrano magnificamente nella filosofia ludica del lavoro di gruppo.

data di pubblicazione:10/01/2020

Il nostro voto:

da Paolo Talone | Gen 10, 2020

(Teatro Quirino – Roma, 7/19 gennaio 2020)

Due straordinarie attrici, Giulia Lazzarini e Anna Maria Guarnieri, che per talento – anche comico – e decennale esperienza sulle scene sono le protagoniste assolute della brillante commedia di Kesserling, resa celebre da Frank Capra.

Nel cocktail a base di rosolio – fatto rigorosamente in casa da mani amorevoli – Abby e Marta, le due anziane sorelle di casa Brewster, aggiungono piccole dosi di cianuro, stricnina e ovviamente arsenico. La bevanda micidiale viene servita agli ospiti a cui affittano le camere di casa loro, generalmente signori senza famiglia, che vengono così aiutati a morire con un sorriso sulle labbra. Un gesto di immensa cortesia e generosità secondo la pazza visione delle due donne. Lo confessano senza alcun problema al loro caro nipote Mortimer, appena giunto per comunicare alle zie la bella notizia dell’imminente matrimonio con Giulia, figlia del Reverendo Stone. In barba alla moda dei nostri giorni che condanna anche la più banale intenzione di fare spoiler, sappiamo fin da subito che a uccidere il povero Clinton Brown – il cui cadavere giace nella cassapanca in attesa di sepoltura – sono state proprio le candide, innocenti e dolcissime sorelle Abby e Marta Brewster. La vicenda si spoglia così della tinta del giallo, che svela solo all’ultima pagina il nome dell’assassino, per vestire i panni di un’esilarante commedia. Rimane però il contorto intrico dei fatti, tipico del genere, che crea una serie di divertenti equivoci di cui unico testimone è il pubblico. Gli oggetti di scena servono al racconto e sono parte fondamentale del gioco drammatico di questo tipo di commedia: la scarpa del morto, la borsa degli attrezzi del dottor Einstein, la tromba e i soldatini di Teddy, la bottiglia di rosolio. Personaggi tra i personaggi, potremmo dire, in una scena – l’interno di casa Brewster con affaccio romantico sul cimitero – ricostruita in stile neogotico, in perfetta armonia con le atmosfere del testo. Una specie di casa degli orrori dove mistero e tensione sono parte integrante del divertimento. La macchina è complessa e difficile da seguire (due ore e quindici minuti di spettacolo senza intervallo), ma la precisione della regia e l’eccezionale bravura di Giulia Lazzarini (Abby) e Anna Maria Guarnieri (Marta) mantengono viva l’attenzione sui fatti, che si sbrogliano con gradevole fluidità, come se fossimo davanti alla proiezione di un film. Merito certamente anche della professionalità degli altri attori della compagnia, tra cui spicca per particolare espressività e carattere Paolo Romano nel ruolo di Mortimer.

data di pubblicazione:10/01/2020

Il nostro voto:

da Donatella Romeo | Gen 10, 2020

In Hammamet Amelio utilizza Craxi per raccontare la qualità della politica. Uno spaccato di uomini e mondi senza qualità che popolavano le corti politiche della prima repubblica, sanguisuga pronti a sfruttare tutto e cambiare velocemente posizione al mutare del vento. È questo che emerge prepotentemente dal nuovo film di Gianni Amelio in sala dal 9 gennaio distribuito da 01 Distribution, in cui il regista racconta gli ultimi mesi di vita di uno dei grandi leader politici della repubblica: Bettino Craxi.

Non un film che indaga le ragioni politiche, neanche un film su un uomo, sconfitto ma non distrutto, che non si arrende e continua a credere che i finanziamenti illeciti fossero un male necessario giustificato dal fine della politica intesa in senso alto. Non un film sul Craxi uomo che piuttosto che darla vinta ad una magistratura, che voleva solo “rinchiuderlo e fondere la chiave”, sceglie l’esilio, una prigione dorata in Tunisia, una casa-fortezza di Hammamet su una collina.

Una fotografia e una sceneggiatura appena sufficienti, ampiamente compensati dal talento istrionico dello straordinario Pierfrancesco Favino, che grazie a un trucco prodigioso (5 ore al giorno), del prosthetic make up designer Andrea Leanza, è identico all’ex leader socialista morto vent’anni fa proprio in questi giorni, il 19 gennaio 2000. Un Craxi, che rivive grazie a Favino, e che, oggi come allora, conferma le sue doti di leader che incanta per energia, profondità e capacità di pensiero. Un Craxi che in fondo ci mette nostalgia soprattutto se si pensa alla metamorfosi politica dell’ultimo ventennio. Non a caso Francesco Saverio Borrelli un decennio dopo dichiarò: «chiedo scusa per il disastro seguito a “mani pulite”, non valeva la pena buttare all’aria il mondo precedente, per cadere in quello attuale». Anche Gherardo Colombo, intervistato dall’Espresso gli fece eco: «mani pulite sotto il profilo giudiziario è servita poco o nulla». È mancato il salto culturale, non si è generato l’antivirus sociale, ecco perché il caso “C” è ancora aperto.

È lo stesso Gianni Amelio a chiarire nelle sue note di regia la sua ambizione per questo film: “Non volevo fare una biografia, né il resoconto esaltante o travagliato di un partito – scrive il regista – e men che mai un film che desse ragione o torto a qualcuno. Volevo rappresentare comportamenti, stati d’animo, impulsi, giusti o sbagliati che siano. Cercando l’evidenza e l’emozione”. E c’è riuscito.

Ecco perché Hammamet, malgrado lo straripante carisma del protagonista, non è un film su un uomo solo, oramai malato, ma ancora orgoglioso, che aveva gestito un immenso potere. È di certo anche un film su Bettino Craxi, inviso agli americani per non aver obbedito ai diktat sull’affaire Sigonella, ma è soprattutto una finestra su un mondo di nani e ballerine la cui unica vera capacità è la grande velocità nel posizionarsi a favore di chi può essere utilmente “spolpato”. Personaggi che popolano l’entourage del leader politico di turno, incuranti dei risvolti etici e morali. Gli invisibili onnipresenti, come nel film, pronti ad applaudire al nuovo perché tutto cambi senza cambiare.

data di pubblicazione:10/01/2020

Scopri con un click il nostro voto:

da Alessandro De Michele | Gen 8, 2020

Come ci ricorda sapientemente Manganelli nel suo Pinocchio un libro parallelo, nella figura del burattino e nelle sue inquietanti avventure è insita una straniante ambiguità, carica di possibili metafore e al tempo stesso sfuggente ad ogni definiva classificazione. Deve essere stata proprio questa oscura e perturbante eccedenza di senso, questa sfasatura tra significati apparenti (o contenuti manifesti?) e significati archetipici pescati dalle profondità di un immaginario popolare arcaico a incantare e sedurre irrimediabilmente Fellini. Il grande regista infatti coltivò a lungo il proposito di realizzare un film da Pinocchio: lo corteggiò garbatamente, girandoci intorno soprattutto negli ultimi anni della sua vita al punto che questa suggestione finì per contaminare la sua ultima sofferta opera che è La voce della luna.

Tuttavia, credo che proprio il percepire la grande potenza archetipica di questo racconto (che in qualche modo ” informa” un po’ tutto il suo cinema!) produsse una sorta di soggezione reverenziale che bloccò ogni passo decisivo verso una concreta realizzazione.

Dunque Pinocchio non poteva non rappresentare una seducente sfida carica di possibilità per un autore dotato di sensibilità umana e forza visionaria come Matteo Garrone: una sfida ambiziosa e piena di insidie, che si collocava tra il capolavoro di Comencini e il parodistico, fallimentare Pinocchio di Benigni. E paradossalmente Garrone riparte proprio da Benigni, e ne fa il punto forte del suo film: il suo Geppetto infatti è un omino fragile e spelacchiato che porta con se tutta la verità di un mondo contadino aspro e a volte feroce, fatto di povertà e di poesia, di innocenza e di superstizione, magico e terribilmente umano.

Da questa suggestiva evocazione muove e si dipana il film che tiene costantemente il passo con la narrazione del libro, concentrandosi sulla forza delle immagini, gestite con grande sapienza artigianale e coerenza espressiva, al fine di restituire più fedelmente possibile le suggestioni del racconto. Ma forse proprio questa intenzione di fedeltà finisce per essere una scelta che si pone come il punto forte e al tempo stesso il limite del film: probabilmente la necessità di contrarre i tempi adeguandoli ad un prodotto che, in virtù anche dello sforzo produttivo, è pensato per una grande platea (per di più natalizia!), non consente alle felici premesse di raggiungere uno sviluppo veramente compiuto e di mettere a fuoco una visione pienamente originale e “ autoriale”, come ci saremmo aspettati da un regista del calibro di Garrone.

Oltre al fatto di aver sacrificato interamente alcuni episodi (scelta assolutamente legittima in qualunque adattamento cinematografico), sembra che a volte l’inventiva registica abdichi alla necessità di attuare alcuni passaggi narrativi contraendo il racconto con soluzioni di montaggio che accorciano il respiro magico di alcuni momenti e penalizzano la performance di alcuni interpeti, penso in primis al Mangiafuoco di Proietti, che fa il suo dovere, ma non lascia il segno. Certamente apprezzabile il lavoro del piccolo Ielapi, che tuttavia è molto lontano dal restituire la guizzante, irriverente e inafferrabile energia dell’inorganico Pinocchio, nonostante l’encomiabile lavoro di Mark Coulier per il trucco del burattino, come per tutti i personaggi zoomorfi del film. Convincente e incisivo invece il Massimo Ceccherini –Volpe al punto da oscurare l’ottusa presenza del Gatto di Rocco Papaleo.

Insomma, Pinocchio è una di quelle grandi opere su cui si continuerà a dire, scrivere, pensare e immaginare, sedotti dall’inesauribile potenza evocativa che questo “raccontino popolare” continua ad emanare abitando la nostra memoria e il nostro inconscio; ma forse sono finiti i tempi in cui un artista, sfidando le logiche commerciali ed eludendo qualunque tentazione di compiacimento nei confronti del grande pubblico, spingeva le proprie “pulsioni creative” fino ai limiti dell’azzardo, avanzando in territori oscuri e inesplorati (penso a quanto fu spiazzante e avverso alle aspettative del grande pubblico un capolavoro come Il Casanova di Fellini).

In questo senso il film di Garrone rappresenta un perfetto esempio di prodotto di alta fattura, tuttavia preconfezionato, pensato a tavolino per un pubblico con un palato avvezzo a consumare immagini belle, quanto addomesticate, che più che a sogni perturbanti, aspira a sonni tranquilli.

data di pubblicazione:08/01/2020

da Daniele Poto | Gen 7, 2020

(Teatro di Documenti – Roma, 3/6 gennaio 2020)

Esilarante e scoppiettante trattamento di un autore letterariamente e cinematograficamente riccamente riscoperto. Trama-pretesto tra giochi di luce, cambi di sala e balli partecipati con il pubblico.

La conformazione del teatro si presta a cambi di scena, a brusche ed intermittenti suture di un vaudeville affrontato a ritmo di carica. Con gli uomini che fanno le donne e viceversa. Giochi di travestimenti e inganni sull’età per un matrimonio che, sul brivido dell’erotismo agognato, si deve fare a tutti i costi. La prima notte di nozze sarà un disastro ma l’invenzione miracolosa della fatina buona farà si che una vecchia rugosa si trasformi un’affascinante fanciulla ovvero come da un paginetta e mezzo di Basile si possa ardire a un’incalzante crescendo. Per la verità il finale è anche nero e non solo rosa. Perché la sorella invidiosa ci lascerà le penne e nell’immobilità finale si riscatta la bravura del demiurgo Longobardi che nella ripresa di uno spettacolo collaudato si esalta come femminella stagionata, guidando marpionescamente le danze, con frequenti ammicchi rivolti al pubblico. Che si fa esso stesso attore itinerante e partecipante alla favola rosa-nera. Il napoletano è la lingua (non il dialetto) dominante ma anche attori romani se la cavano magnificamente. Non è facile vedere in scena 18 attori e/o musicisti. Anche questo è un miracolo della passione teatrale nelle sale di Damiani che consentono contorsioni semi-acrobatiche degne di una grotta. Il viaggio fantastico è una digressione nella fantasia più spinta con afrori di burlesque nei travestimenti e un pizzico di poesia. Sullo sfondo il mito di una bellezza, agognata e raggiungibile, alla fine. Il turpiloquio è la scorciatoia ovvia per parlare alla pancia del pubblico pensante.

data di pubblicazione:07/01/2020

Il nostro voto:

da Maria Letizia Panerai | Gen 6, 2020

Loach si conferma maestro di cinema, e non solo di quello politico inglese. Dopo lo splendido I, Daniel Blake non ci sorprende affatto che questo meraviglioso ultra ottantenne continui a ricordarci quanto crescente disagio ci sia nella nostra società, così imbevuta di benessere, veloce e capricciosa ma altrettanto cieca verso i veri problemi esistenziali dei meno abbienti, purtroppo in continua crescita. Sorry we missed you è una denuncia reale, misurata, profonda sugli abusi ancora perpetuati ai danni delle classi più deboli, che accende in noi il dovere di guardarci intorno per vedere con un occhio diverso quanta sofferenza possa esserci tra coloro che silenziosamente ci circondano ma che, soprattutto, ci sprona ad indignarci.

Ricky (Kris Hitchen) e Abbie (Debbie Honeywood) vivono a Newcastle, e possono definirsi una famiglia unita. Lei svolge con infinita pazienza e dolcezza un’attività di infermiera a domicilio per anziani non autosufficienti, mentre lui nella vita ha fatto tanti mestieri senza mai far mancare nulla a sua moglie e ai suoi due figli, Liza Jane di 11 anni e l’adolescente Sebastian. Una coppia dunque di persone semplici, normali, che si vogliono bene e che ambiscono a comprarsi un piccolo appartamento come coronamento di una vita di sacrifici. Al fine di accumulare qualche risparmio per realizzare il loro progetto, Ricky propone alla moglie di vendere l’auto con cui la donna ogni giorno si reca presso i suoi pazienti, ed acquistare con quei soldi un furgone per mettersi in proprio come autotrasportatore, affiliandosi ad una azienda di spedizioni.

Inizia per l’uomo ben presto una vita d’inferno, con giornate di lavoro pesantissime anche di 14 ore consecutive in mezzo al traffico cittadino, senza a volte avere il tempo neanche di fare una pausa per mangiare un panino. Una vita in cui l’imprevisto non è contemplato, perché ogni giornata libera deve essere concordata preventivamente per trovare un collega che possa sostituirsi nelle consegne, ed anche non trovare il destinatario del pacco da consegnare (“ci spiace di non averti trovato” è la frase scritta sulla ricevuta che il corriere lascia sulla porta quando il destinatario non è in casa) può rappresentare un problema.

Ken Loach ci racconta la massacrante corsa contro il tempo della classe operaia del nuovo millennio, attraverso la precarietà dei novelli lavori usuranti che non sono più, o non solo, quelli di una volta, ma nuove professioni talmente stressanti da essere intollerabili, in cui si vive per lavorare e non si lavora per vivere, in cui non ci sono reti di protezione né si può esercitare “il diritto a disconnettersi” ed in cui, paradossalmente, è vietato anche ammalarsi perché “il lavoro verrà dato a chi è più veloce, più economico e più affidabile...”. Torna anche in questa pellicola un altro tema molto caro al regista: il grande paradosso dell’uso della tecnologia, nata come mezzo per ridurre o facilitare il lavoro, ma che invece viene usata per aumentare le ore di lavoro al fine di una maggiore produttività, strappando le persone alla loro vita, agli affetti. Un vero e proprio sfruttamento ai limiti dello schiavismo che si consuma sotto i nostri occhi, e che ha trasformato in pochi anni l’intero tessuto sociale perché ha influito negativamente sulla vita familiare degli individui.

Il film genera una commozione profonda, un vero e proprio pugno nello stomaco, nel cuore e nel cervello di ognuno di noi, perché ci comunica qualcosa di disumano che sta accadendo ora ed il regista non ci fa sconti, neanche sul finale.

Prenderne atto e riorganizzare protezioni a tutto questo, come dice il grande Ken Loach, è forse il dovere degli uomini del nuovo millennio.

data di pubblicazione:06/01/2020

Scopri con un click il nostro voto:

da Giovanni M. Ripoli | Gen 1, 2020

TEATRO SALA UMBERTO – Roma, 26 dicembre 2019/19 gennaio 2020)

Equitalia all’attacco di Alberto Pisapìa, ristoratore sull’orlo del fallimento, in totale crisi. Malato in preda ad esaurimento nervoso, in rotta col cognato avvocato e la spietata suocera, insicuro persino della fedeltà della moglie…!Solo un miracolo potrebbe salvarlo.

Questa volta il bravo Buccirosso ha fatto tutto da solo. Si è scritto un testo, tratto dal suo, Il Miracolo di Don Ciccillo, se lo è diretto riservandosi il ruolo di protagonista per la sua ultima fatica in scena dal 27 dicembre alla Sala Umberto di Roma, affollata per la sua prima.

Il risultato non può che essere una commedia paradossale e grottesca costruita sulle indubbie doti comiche ma, nell’occasione, anche drammatiche, dell’attore partenopeo. A metà strada tra una recitazione che cita i grandi della tradizione napoletana e il più recente Woody Allen, Alberto è un personaggio ambiguo che incuriosisce e cattura per le molte sfumature e i tanti riferimenti all’attualità. In sott’ordine sono le“maledette tasse” con le sue “inique” cartelle le vere protagoniste della piece, incarnate nelle vesti della suocera e del “postino”(nanetto) latore delle cartelle che tolgono sonno e salute al titolare del “Picchio Rosso”.Come si potranno risolvere i problemi economico-esistenziali del Pisapia non è politicamente corretto rivelare, di certo l’uomo (come forse molti italiani) non trova la forza di patteggiare con lo Stato il dovuto e quindi temporeggia in una asfissiante lotta contro cavilli e burocrazia. Nellafattispecie, l’odiata suocera, piccola funzionaria di Equitalia ne diviene il capro espiatorio e la causa principale delle sventure del ristoratore che più volte cercherà di sopprimerla dando luogo ad alcune delle scene più divertenti e grottesche dell’intera commedia.Inutile negare che buona parte del pubblico “tifa” con Alberto e giustifica le sue reazioni esasperate. Si ride? Si spesso, ma un sottofondo amaro impernia tutto il lavoro che ha l’indiscusso merito di essere una rappresentazione corale grazie al molto spazio lasciato da Buccirosso agli altri comprimari, tutti abilmente calati nei rispettivi ruoli. Così, oltre alla solita apprezzabile performance di Carlo Buccirosso si ha l’occasione di apprezzare anche il gruppo di attori messi in scena. Sono attori ben amalgamati da segnalare all’unisono: Donatella De Felice (la moglie), che si fa apprezzare anche per le doti canore, Elvira Zingone (la figlia anarchica ma fedele), Giordano Bassetti (il figlio Matteo), Gennaro Silvestro (il cognato) e ancora Tilde de Spirito, Fiorella Zullo e Beppe Miale, tutti, ripeto, bravi e affiatati con una citazione ulteriore per Davide Marotta (l’attore più piccolo di statura ma anche il più divertente). Se vogliamo un intrattenimento divertente che, nelle attese dell’autore, induce anche a qualche riflessione più seria sull’impotenza del cittadino verso le istituzioni. Attenzione: il qualunquismo è dietro l’angolo, ma per una sera, ridiamo sulle tasse con Buccirosso e non ci pensiamo!

data di pubblicazione:01/01/2020

Il nostro voto:

Gli ultimi commenti…