da T. Pica | Ott 7, 2017

La commedia Chi m’ha visto racconta con ironia la storia del quarantottenne Martino Piccione chitarrista pugliese che da anni vive errante accompagnando i più grandi artisti della musica italiana nei tour di musica live. Martino (Beppe Fiorello) è talentuoso e vorrebbe uscire dall’ombra dei palcoscenici calcati lungo l’Italia, e all’estero, sempre alle spalle delle star del calibro di Jovanotti, Elisa, Negroamaro, Giorgia, Gianni Morandi, Neck (solo per citarne alcuni) per salire alla ribalta come cantante e musicista autore della “sua musica”. Purtroppo però il suo primo cd non riesce a raggiungere nemmeno le radio più piccole anche per colpa del maldestro impresario (Dino Abbrescia). Ecco che allora, dopo l’ultima tappa del tour di Jovanotti, Martino torna a Ginosa, nella sua Puglia natia, ma il rientro non è propriamente felice e consolatorio. Tutti gli amici che infatti Martino incontrerà gli chiederanno “Marti sei tornato?…E quando te ne vai?”. Non solo. La fidanzata di una vita lo ha lasciato e l’anziana madre (l’esilarante macchietta Mariolina De Fano) non comprende il suo disagio e vive nel suo piccolo mondo ovattato dove lascia entrare solo le trasmissioni di Barbara D’Urso e i vari programmi dedicati alla cronaca nera. In uno scenario alquanto desolante, Martino può contare solo sull’appoggio del suo migliore amico Peppino (Pierfrancesco Favino), un ragazzone leggero e semplice che trascorre la giornate gironzolando sulla sua Ape, trastullandosi tra il bar e le serate nell’unica discoteca del paese, in attesa che arrivino le “celebrità” dei reality o della trasmissione “Uomini e donne”. Il clima è decadente, come l’umore ormai in pieno pessimismo cosmico, e allora Martino ha un’illuminazione: l’unico modo per farsi notare e diventare famoso potrebbe essere quello di sparire. Peppino diviene immediatamente complice del bizzarro disegno criminoso a fin di bene e nasconde Martino in un vecchio rudere di campagna abbandonato da tutto e da tutti senza nemmeno la corrente elettrica. Dopo i primi giorni, trascorsi senza suscitare alcuna preoccupazione, nemmeno per la madre, l’assenza di Martino, grazie a qualche piccolo “accorgimento” alla messa in scena escogitato da Peppino, inizia a farsi notare e giorno dopo giorno gli iniziali piccoli trafiletti di cronaca locale lasciano il posto alla stampa nazionale, alla mitica rivista Rollingtones, al foto della copertina della Settimana enigmistica e alla troupe degli inviati della trasmissione televisiva del momento “Scomparsi” condotta dall’eccentrica Simonetta Sabelli de Santis (Sabrina Impacciatore). Il piano inizia a dare i suoi frutti. Mentre improvvisamente i tg, i giornali e tutte le star del panorama musicale italiano rilasciano alla trasmissione “Scomparsi” e sui social networks messaggi di affetto e ammirazione per Martino Piccione implorandolo di tornare, – perché i grandi big senza di lui sono persi -, parallelamente il comune di Ginosa conosce un’improvvisa celebrità turistica, divenendo meta del macabro turismo mediatico di tanti curiosi. Cosa si è disposti a fare per il successo? Fino a che punto siamo pronti a fingere e a metterci in gioco per farci notare? Attraverso questi interrogativi – quanto mai attuali nella realtà moderna sorretta dal culto dell’apparire, dove ogni azione, finanche la più banale e insignificante, diviene protagonista di foto, selfie, post e like -, Chi m’ha visto (chiara citazione alla seria e storica trasmissione Chi l’ha visto? Di Federica Sciarelli), commedia che richiama alcuni spunti del film di Omicidio all’italiana di Maccio Capatonda, racconta con leggerezza la difficoltà di uno spaccato reale del mondo dello spettacolo e dell’arte italiana, dei tantissimi giovani talenti che come assistenti di regia, direttori fotografia, musicisti, coristi, attori vivono per anni nell’ombra e sono destinati a non trovare un proprio spazio da protagonisti nel firmamento della notorietà. Il film non eccelle per la regia e il ritmo, il finale appare scontato, ma la sceneggiatura è buona e alcune scene sono davvero esilaranti grazie all’interpretazione del deus ex machina Peppino (un Favino comico pugliese esilarante) e al cameo impeccabile della cinica e naif conduttrice tv Sabrina Impacciatore (la scena durante i titoli di coda è davvero spassosa!). Da vedere per una serata piacevole e divertente!

data di pubblicazione:07/10/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da T. Pica | Ott 2, 2017

(Teatro Olimpico, Roma – 28 settembre/1 ottobre 2017)

La bravissima Dada Masilo ha portato in dote al ricco calendario del Roma Europa Festival 2017 la propria rivisitazione di uno dei balletti classico romantici per eccellenza: Giselle di Adolphe-Charles Adam. Mai come in queste ultime settimane la cronaca mondiale, e quella italiana in particolare, è segnata da molteplici brutali episodi di violenza sulle donne. Ed in questo triste susseguirsi di tragedie, apparentemente destinate a non trovare fine, il balletto di Dada Masilo offre una rivisitazione del classico scevra da rotture maldestre che rendono l’Opera incredibilmente attuale.

La Giselle “ridisegnata” dalla prima ballerina Masilo è una contadina che lavora in una fattoria vinicola sudafricana della fine del 1800 e a far da sfondo a questo scenario ci sono i delicati ed eleganti disegni di William Kentridge, l’artista sudafricano, famoso autore di disegni, incisioni e film di animazione creati dai suoi preziosi disegni a carboncino, molto legato alla città di Roma anche per l’Opera “Triumphs and Laments” che ha realizzato come un murales lungo un tratto della banchina del fiume Tevere. Giselle e i danzatori protagonisti del balletto – la madre di Giselle, il principe Albrecht sotto le mentite spoglie di contadino Loys, il geloso guardiacaccia Hilarion e le Villi – danno voce alla storia attraverso passi di danza classica sapientemente mescolata a elementi moderni che talvolta rievocano danze dal lontano sapore tribale nonché quella dalle sfumature del genere r&b. Il tutto in perfetta simbiosi con l’iniziale musica tratta dal repertorio classico di Adolphe-Charles Adam che poi lascia il posto alle musiche composte per Dada Masilo da Philip Miller sulla base di quelle originali. Il balletto ripercorre fedelmente la trama del libretto originale ma ecco che nel secondo atto emergono i due elementi di stacco. Il primo è che le Villi, le creature paranormali, le fate-fantasmi delle donne morte per amore o morte infelici perché tradite e abbandonate, non sono soltanto donne ma anche uomini, tanto che Myrtha, la regina delle Villi, è interpretata dal ballerino Llewellyn Mnguni. Questa scelta è un chiaro segno di solidarietà della coreografa Masilo contro l’omofobia, che soprattutto in Sud Africa è ahimè ancora molto radicata, anche per ribadire come nella parità tra uomo e donna è bene ricordare che anche gli uomini soffrono per amore. Il secondo, e radicale, elemento di “rottura” con la versione classica è dato dal finale: la Villi Giselle questa volta non salverà il proprio amato Albrecht che l’ha condotta alla morte, ma porterà a compimento la missione di vendetta sotto la guida dalla Regina delle Villi e delle sue adepte. E, nella società moderna che mai come oggi è segnata dal proliferare incontrollato di atti di abusi e violenze spesso fatali per migliaia di donne di ogni età, il finale scelto da Dada Masilo appare come una simbolica e corale punizione drastica per tutti quei carnefici ancora liberi di fare del male o che comunque rimangono indifferenti o insensibili all’efficacia deterrente e rieducativa della pena inflittagli.

Un balletto che rapisce per il ritmo moderno ben diretto e interpretato da tutti i danzatori, dotati di una grande forza comunicativa e di un’ottima mimica, a cominciare dalla bravissima “Dada-Giselle” che ha ricevuto la standing ovation dell’intero Teatro Olimpico.

data di pubblicazione: 2/10/2017

Il nostro voto:

da T. Pica | Set 5, 2017

(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)

Dopo La Tenerezza di Gianni Amelio, l’impeccabile Micaela Ramazzotti è la protagonista del film di Sebastiano Riso Una Famiglia presentato in concorso alla 74. Mostra del Cinema di Venezia. Un altro film italiano duro che ritrae uno spaccato di famiglie italiane dalle sfumature internazionali.

Maria (Micaela Ramazzotti) e Vincenzo (Patrick Bruel) sono una coppia complessa profondamente innamorata e complice quanto distante e lacerata destinata a perdersi in quello che è un pericoloso lato oscuro del loro rapporto. Maria e Vincenzo, infatti, non hanno ancora figli ma da diversi anni aiutano, in cambio di ingenti somme di denaro, le coppie che non possono averne e che sono disposte a tutto pur di allargare la propria famiglia. Sennonché Maria, quindici anni più giovane del cinquantenne compagno fuggito dalla sua natia Francia e alle sue radici completamente recise, non trascorre un solo giorno senza interrogarsi sul volto che oggi potrebbero avere i loro figli, frutto del loro amore e della loro sempre ardente passione, concepiti per essere consegnati, subito dopo il taglio del cordone ombelicale, a coppie di aspiranti genitori disperati. Maria, profondamente dilaniata e tormentata non è più disposta a mettere il suo corpo e la sua maternità alla mercé di altre persone ma nonostante ciò, subendo la tirannica volontà imprenditoriale del compagno Vincenzo, rimane nuovamente incinta “su commissione”. Qualcosa, però, questa volta va storto: la coppia committente ci ripensa e Maria, ormai incinta e consapevole che quella potrebbe essere la sua ultima occasione di diventare madre, vuole tenere il suo bambino nonostante la riluttanza del compagno a divenire un padre, il quale, con la complicità del ginecologo dott. Minerva (Fortunato Cerlino), riesce in seconda battuta a trovare una facoltosa coppia di attori gay (Ennio Fantastichini e Sebastian Gimelli Morosini) disposta a comprare il loro ennesimo figlio. Il tema della famiglia, delle difficoltà, burocratiche e non solo, delle coppie italiane che non riescono ad avere figli naturali, la disperazione, le difficoltà economiche e il senso di amoralità che permeano la pellicola sono sicuramente ben interpretati dal cast e rappresentanti anche attraverso una scenografia fatta di ambientazioni fredde e decadenti, permeate costantemente da un’atmosfera grigia e alienante. Tuttavia, ferma restando la bravura del cast, tra cui il cameo di Pippo Delbono e il personaggio marginale di Matilde De Angelis (nel ruolo di Stella), il film non convince. La pellicola trasmette un senso crescente di repulsione per il personaggio di Vincenzo e dei suoi complici nel “mercato” di neonati su commissione. La storia pecca poi di imprecisioni rendendo eccessivamente semplicistico, e dunque irreale, la disumana prassi di concepire da almeno dieci anni figli con la donna amata senza alcun intoppo, ostacolo di natura legale, né tantomeno sentimentale e/o morale da parte del padre Vincenzo. Un racconto che in parte annoia anche a causa dell’ormai frequente, e per questo già visto, legame tra storie drammatiche e le periferie, romana e non solo, a tratti malavitose, vero topos del cinema italiano degli ultimi anni. Un racconto che, specialmente nella parte finale, diviene quasi insopportabile. Solo negli ultimi sessanta secondi, dopo l’ennesima scena atroce davanti ai cassonetti della spazzatura, il film concede un finale lieve, ma non propriamente lieto, per la androgina madre Maria, la quale troverà la sua realizzazione e la sua famiglia nella rottura con l’amato Vincenzo. Forse tra i messaggi del film, oltre a quello della fragilità e delle difficoltà delle coppie, etero o gay, borghesi o povere che siano, ricorre quello secondo cui una famiglia non sempre si fonda su una coppia, su un matrimonio: non è detto che per essere una famiglia debbano necessariamente esserci due genitori, ma probabilmente quel che fa una famiglia sono l’amore, l’unione e la felicità generata e alimentata anche da una sola persona con il proprio bambino.

data di pubblicazione:05/09/2017

da T. Pica | Giu 9, 2017

A Roma è celebre un detto romanesco che attraverso un’iperbole vuole ben rappresentare la difficoltà di trovare qualcosa che ci si affanna a cercare. Quante volte, i romani soprattutto potranno capirmi, abbiamo sentito dire oppure detto “ma mi sembra di cercà Maria pe (per) Roma”? Eppure, oggi con la XI Festa del Cinema di Roma, “Maria per Roma” è anche il titolo di un film. E se l’iperbole romanesca sta a indicare qualcosa di raro, che non si riesce a trovare, per Karen Di Porto – debuttante sceneggiatrice e regista alla sua prima opera cinematografica, dopo una laurea in legge -, Maria per Roma è un atto di amore alla sua città che riflette non una Maria bensì tante Maria che abitano Roma, ma anche il resto d’Italia.

Maria, è un’aspirante attrice, ha studiato, fa teatro ma non ha ancora avuto l’occasione che le ha fatto fare il salto di qualità e non ha mai recitato in un lungometraggio. Per sopravvivere passa le sue giornate affannata nella gestione dei check-in delle case vacanza disseminate tra le più belle strade del centro storico romano. La sua giornata tipo da “key-holder” inizia alle 7:00 di mattina con il primo check-in e si protrae finanche a mezzanotte con i soliti turisti ritardatari. Durante oltre 12 ore di lavoro Maria corre da una parte all’altra della caotica, fredda, frenetica città alla guida della sua Vespa blu con al fianco la cagnolina Bea – che anche nella vita reale non si separa mai dalla protagonista, regista e sceneggiatrice Karen Di Porto – che si ritrova a “respirare” e vivere all’unisono con lei le ansie, lo stress, i nervosismi, i malumori, le delusioni e le discussioni che pervadono gli incontri tra Maria e i clienti più strambi, il padrone dell’agenzia immobiliare e la madre, rimasta vedova a gestire un negozio di antiquariato in liquidazione che si preoccupa per la figlia sola senza un compagno e un vero lavoro Il precariato, la società in crisi economica e di sentimenti, l’assenza di meritocrazia, la fatica di arrivare a fine mese e la susseguente incapacità di amare ed essere amati e di avere una famiglia, temi ormai a noi fin troppo noti, non rendono banale o ripetitivo questo film.

Seppure con una regia esordiente, Maria per Roma, presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, convince e proprio le scene interpretate da persone comuni, e non da attori, quelle persone che Maria/Karen Di Porto spesso incrociano nella loro quotidianità, creano un legame diretto tra lo spettatore e la storia che a tratti emoziona perché incredibilmente vera e vicina a tutti quei trentenni e quarantenni romani e non. Nel film si ride anche grazie a delle gags fulminee davvero intelligenti e divertenti. Roma, nel suo caos dispersivo che sembra abbandonare le sue “Maria” a se stesse e ad amari destini, al tempo stesso irrompe nella sua magnificenza di mamma rassicurante, con i suoi angoli suggestivi e magici in cui rifugiarsi e trovare anche solo dieci minuti si pace e sollievo per ricaricarsi e ripartire nella lotta della “jungla”, ma pur sempre continuando a sognare, perché sognare non costa nulla e ci aiuta a sopravvivere.

Data di pubblicazione: 09/06/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da T. Pica | Giu 9, 2017

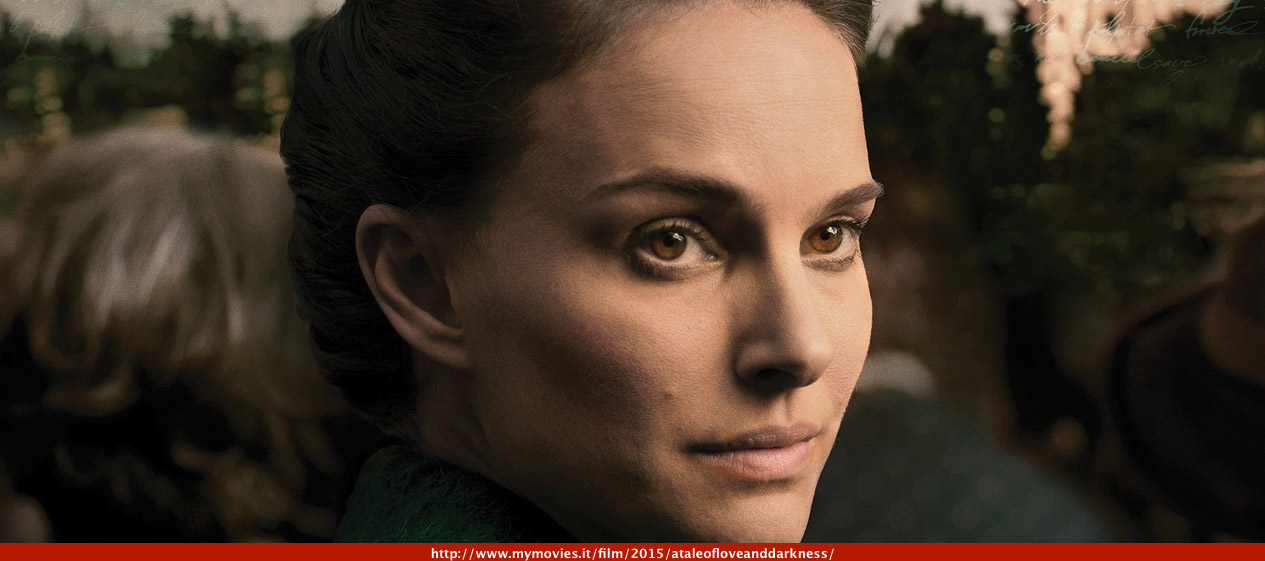

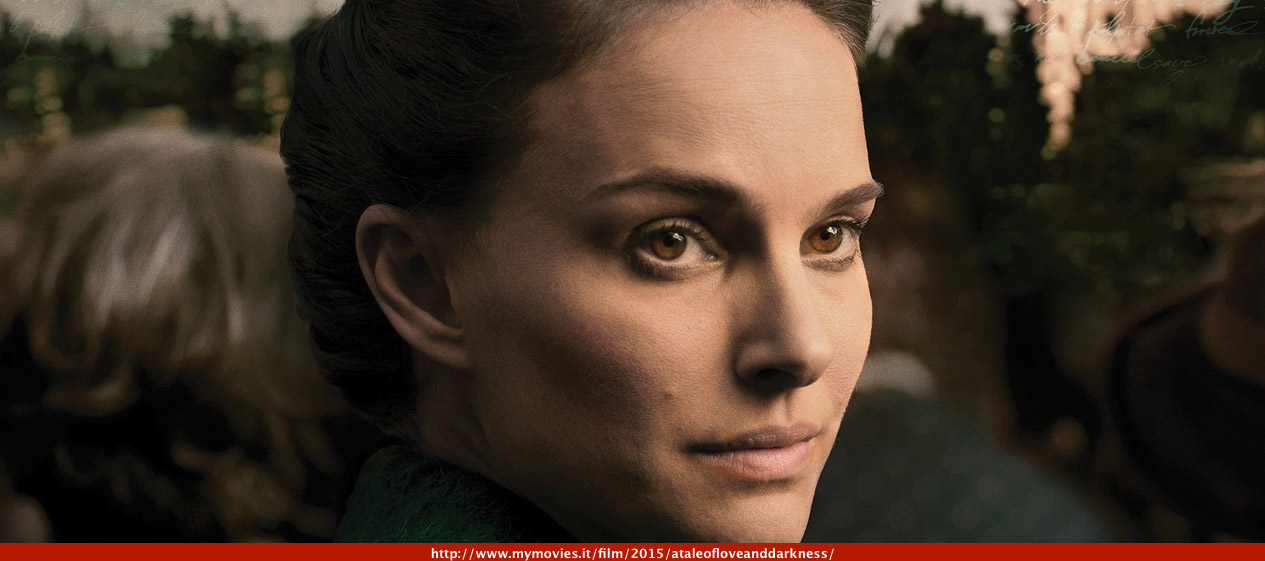

L’esordio alla regia di Natalie Portman nasce da un lungo lavoro iniziato dall’attrice, ora anche regista, dopo la sua prima lettura del romanzo “Una storia di amore e di tenebra” di Amos Oz dal quale Sognare è Vivere è tratto.

Il film narra la storia vera dello scrittore Amos Oz, interpretato nel film dal giovanissimo Amir Tessler, che tra il 1930 e 1940 fu costretto, insieme al padre Arieh (Gilad Kahana) e alla madre Fania (Natalie Portman), a lasciare l’Europa segnata dalla persecuzioni naziste per fuggire in Palestina. Natalie Portman concentra il film sul periodo tra il 1945 e il 1953, ovvero sul momento formativo di Amos a 9 anni, che vive in una Israele ancora sotto il mandato britannico e prossima all’indipendenza, e sull’evoluzione del ragazzo che a sedici anni si trasferisce in un kibbutz.

Amos è figlio unico ed è legato da un rapporto magico con la madre Fania, una donna molto bella, colta, raffinata e sognatrice. Fania, però, è anche estremamente sensibile, fragile che ben presto, terminata la vita angosciata degli anni segnati del terrore bellico, viene sopraffatta da un senso di routine, insoddisfazione e disagio verso un marito che comunque stima e al quale vuol bene. Dalla silenziosa consapevolezza che forse Arieh non sia l’uomo giusto per lei – come dimostrano le visioni, sempre più frequenti ed estemporanee, di un bel ragazzo appassionato che aveva intravisto da bambina e idealizzato come il suo uomo ideale ribelle, forte e vitale -, il matrimonio inizia ad assumere tratti cupi, infelici sebbene non ci sia alcuna effettiva rottura o lite tra i due coniugi. Ecco che così Fania – lasciando apertamente il marito libero di conoscere e frequentare altre donne pur rimanendo sposati -, cade in una depressione che la porterà ad allontanarsi sempre di più, sia fisicamente che mentalmente, dal marito e da tutti, tranne che da Amos.

Nonostante i primi segni del malessere invisibile che lentamente la logorerà nel profondo dell’anima, Fania fino all’ultimo – nei limiti delle sue forze – tenterà di mantenere quel legame speciale con il figlio Amos fatto di racconti unici, fantasiosi, onirici, talvolta cupi, con cui da sempre la madre ha spronato il figlio a sognare e a tenere sempre fervida la propria immaginazione, proprio perché sognare è vivere! E Amos, seguendo l’insegnamento principe della madre, grazie alla fantasia, alla sua capacità di immaginare e raccontare le storie, tra realtà, sacralità e mito, da lui stesso create sconfiggerà le avversità come gli episodi di bullismo con cui a scuola veniva vessato: l’immaginazione e il sogno illustrati con le parole al posto della violenza, delle armi e delle angherie. Costretto a perdere la madre prematuramente, Amos riuscirà a crescere e vivere grazie al tesoro dei racconti e dei messaggi trasmessigli da Fania e, giunto all’età di settant’anni, Amos (Amex Pelag) cristallizzerà i suoi ricordi e il vuoto lasciato dalla madre nell’opera “Un romanzo di amore e di tenebra”.

L’esordio di Natalie Portman alla regia di Sognare è vivere colpisce soprattutto per l’ottima fotografia che conferisce alla pellicola quella dimensione onirica che doveva caratterizzare la storia. La cinepresa è diretta con una “mano” originale, esordiente ma decisa. Non convince l’interpretazione di Arieh resa dal musicista cantante Gilad Kahana, mentre Natalie Portman pare eccellere quasi di più come regista esordiente che come interprete della madre di Amos, apparendo spesso eccessivamente autoreferenziale e plastica.

Data di pubblicazione: 08/06/2017

Scopri con un click il nostro voto:

Pagina 4 di 18« Prima«...23456...10...»Ultima »

Gli ultimi commenti…