da Alessandro Rosi | Nov 3, 2016

(Teatro Eliseo – Roma, 1/20 Novembre 2016)

La crudeltà vendicativa di due parti, che finiscono per giocare con la vita degli altri.

Il tempo ha scavato il volto dell’arguto signor Leone, oramai ricoverato in una clinica fredda, asettica, insignificante. Nulla più lo circonda, nessun pensiero lo assilla; si è privato di tutto, come un uovo appena svuotato: rimane l’involucro, simbolo dell’affascinante lucidità della ragione, ma è privo del contenuto, ossia la cieca frenesia della passione.

Astrarsi dagli accadimenti concreti, abbandonarsi al flusso ininterrotto di perpetue novità senza tuttavia partecipare: questa è la sua soluzione all’esistenza, la ricetta che gli ha permesso di non essere soggiogato dai sentimenti, di poter guardare la vita dall’esterno senza esserne toccato.

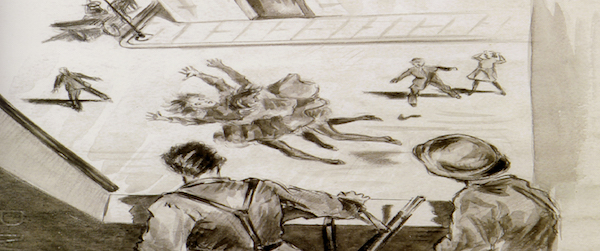

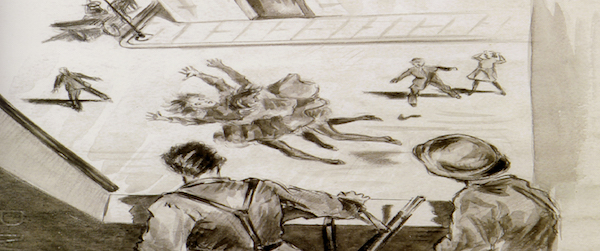

L’unica compagnia che gli è rimasta, sono tuttavia solo i fantasmi dei ricordi che lo assalgono; tra cui riaffiora con forza dirompente la tormentata relazione con la moglie Silia, che non ha perso tempo dopo la concordata separazione, accompagnandosi con il vigoroso Guido. Nonostante la divisione, Silia non è ancora riuscita a liberarsi del marito, che rimane il suo peggior incubo, costantemente presente nei suoi pensieri. Per questo motivo – una sera in cui viene scambiata per cortigiana da alcuni guasconi alticci – coglie l’occasione per costringere il marito a lavare l’oltraggio subito nel suo onore sessuale, pretendendo che Leone sfidi i colpevoli in un duello mortale.

L’energia vitale ed emozionale di Silia ritorna dunque con pervicacia nel guscio vuoto della perfetta razionalità del marito, stavolta per riempire quell’involucro – così irritante e tranchant – fino a farlo cadere, per spezzare quel perno ideale a cui si aggrappa Leone e da cui non vuole staccarsi.

In questo perfido gioco tra persone piene di vita (ma proprio per questo infelici) e persone estraniate dalla realtà, per non naufragare nel mare di emozioni (con il rischio tuttavia di volare via in aria come un palloncino); in questo scontro tra vuoto razionale e pieno passionale; nelle morse di questa tenaglia, un uovo si romperà e macchierà la scena: sennonché l’interno non sarà il solito albume, bensì il sangue di uno dei personaggi coinvolti.

Umberto Orsini adatta l’opera di Pirandello rendendola ancor più contemporanea, più fluida; e aggiunge alla ricetta un pizzico di ironia, che permette di riequilibrare il cinismo imperante. L’adattamento a sei mani, cui ha partecipato inusitatamente lo scenografo Maurizio Balò (per volere di Orsini), inizia con una prolessi da cui si dipana il racconto della vicenda che involge i tre protagonisti.

L’inizio dalla fine dell’opera pirandelliana riduce inevitabilmente il pathos legato all’attesa per vedere ciò che accadrà, anche se resta il piacere di scoprire come si evolverà la situazione. La narrazione, almeno nella fase iniziale, stenta a decollare, anche se si riprende in modo strabiliante nel proseguimento dello spettacolo.

Se nelle scelte registiche si possono nutrire riserve, le recitazioni fugano ogni dubbio riguardo al risultato della messinscena. Nella parte di Leone, Orsini riesce a conferire al personaggio un quid pluris: si muove sul palco con passo felpato, a memoria, come se conoscesse ogni angolo, ogni centimetro della scena. Una maestria travolgente e percepibile, che contagia ineludibilmente anche gli altri attori. Nella selezione degli altri due interpreti principali de “Il giuoco delle parti”, la Compagnia Orsini trasceglie due attori di spessore: Alvia Reale veste alla perfezione i panni di Silia, come un vestito che calza a pennello, tant’è che il suo coinvolgimento traspare a fine spettacolo, quando si commuove sotto i meritati applausi che il pubblico le tributa; e Totò Onnis indossa la maschera di Guido con sensazionale maestria, quasi confondendosi con il personaggio che raffigura.

Le intense interpretazioni sono inserite in una scenografia essenziale ma efficace; i diversi elementi presenti sulla scena sono come tasselli di un mosaico in composizione, che cangiano colore e si modellano a seconda della scena – sublime il momento in cui Leone, sovrappensiero, narra delle vicende che gli accadono e i componenti della scena intorno a lui si muovono e si adattano ad ogni suo pensiero.

Un lavoro studiato nei dettagli, che riesce ad offrire una rappresentazione pregna di significato, breve e diretta. Si nota come coloro che hanno partecipato alla messinscena abbia lavorato alacremente per raggiungere questo risultato, sotto la direzione di Orsini che, non pago del successo da lui già ottenuto, si cimenta in nuove opere con cui sforna talenti tramite la compagnia teatrale che ha coraggiosamente costituito, nonostante il momento di crisi. D’altronde, “È una questione di misura contentarsi. Uno si contenta di tanto, un altro ha tutto e non se ne contenta.”

data di pubblicazione: 3/11/2016

Il nostro voto:

da Alessandro Rosi | Ott 28, 2016

(Teatro Argot – Roma, 25-27 Ottobre 2016)

L’iniziazione di una drag queen attraverso un percorso catartico comune, in cui si scopre tutta l’umanità nascosta dietro una maschera apparente.

Cosa si prova ad esser una drag queen? Cosa si cela dietro il massiccio trucco e i luccicanti vestiti? Da persona romita, Matteo si trasformerà nell’energica regina “Alice”, nel meraviglioso universo delle drag queen. Ma non senza prima aver vinto la resistenza delle altre artiste, che accettano solo persone convinte, perché: per esser drag, bisogna sentirsi divine.

Massimiliano Burini porta in scena uno spettacolo che fa riflettere, pregno di influenze pirandelliane e che pone diversi interrogativi. Per farlo sceglie attori (Matteo Svolacchia, Daniele Aureli, Amedeo Carlo Capitanelli, Stefano Cristofani e Riccardo Toccacielo) che riescono a interpretare efficacemente il loro ruolo e a trasmettere le sensazioni di disagio, prima, e di euforia, poi, vissute dai loro personaggi. Tra loro spicca Riccardo Toccacielo, che grazie al suo volto particolarmente espressivo – come se avesse cucita sul volto la maschera che raffigura – riesce a trasfondere nel pubblico lo stato d’animo del suo personaggio.

Un copione scritto a quattro mani – insieme a Daniele Aureli (che recita la parte di Bunny bell) –, frutto di un lavoro certosino in cui il drammaturgo della compagnia “Occhisulmondo” ha raccolto, attraverso numerose interviste, le esperienze delle drag queen che ha avuto modo di conoscere, per fornire allo spettatore uno spaccato sul loro mondo stravagante. Se nel celebre musical Priscilla (vincitrice di un Oscar e del premio del pubblico a Cannes) l’attenzione si focalizzava sullo spettacolo luminescente e colorato messo in scena dalle drag, qui il regista perugino si concentra sulla persona dietro la maschera. La storia si svolge interamente dietro le quinte del palco dove si esibiranno le drag e la scenografia risulta sufficientemente curata – ancorché può risultare di non immediata comprensione per il pubblico di trovarsi dietro allo specchio del loro camerino. Anche i tempi scenici sono scanditi correttamente e la narrazione scorre senza intoppi (la scena finale, tuttavia, può apparire una superfetazione).

Un testo che può risultare scomodo per gli argomenti che affronta e l’Argot si dimostra, ancora una volta, un teatro cui piacciono le sfide e luogo adatto per questo genere di rappresentazioni; dà inoltre modo al pubblico, con interessanti dibattiti, di approfondire i temi toccati dagli spettacoli ospitati.

È uno spettacolo che trascina il pubblico nella realtà – spesso oscura – delle drag queen; al contrario dei loro spettacoli, in cui si viene trascinati su un pianeta fantastico e luminescente, attraverso una coreografia sfavillante, un’euforia crescente e un’ironia pungente. Il modo in cui si divertono mentre recitano, in cui si liberano dai pregiudizi e dalle preoccupazioni mentre danzano, suscita invidia per la loro sicurezza e determinazione. E allora viene da chiedersi: perché non provare a indossare, almeno per una volta (come usano gli inglesi), i panni di una donna? Cosa costa provare? D’altronde, ci si potrebbe anche divertire!

data di pubblicazione:28/10/2016

Il nostro voto:

da Alessandro Rosi | Ott 24, 2016

(Teatro Eliseo – Roma, 20 Ottobre 2016)

C’è chi allaccia le scarpe strette, chi preferisce lacci lenti, chi invece le vuole slacciate. Ognuno di noi decide come annodare i lacci delle proprie scarpe così come sceglie in che modo legare con le altre persone: chi predilige relazioni ben salde, chi mantiene contatti deboli, oppure c’è chi vive senza legami. Ma ci sono vincoli che non si possono scegliere e che corrono invisibili tra le persone: sono i legami di sangue.

I lacci tra Vanda e Aldo si sono allentati già da tempo, dopo che lui ha riscoperto la libertà di innamorarsi e l’ha confessata alla moglie. Decidono tuttavia di continuare a convivere per amore dei figli, amore che invece è oramai sparito tra loro. Un patto di ipocrisia che pone un interrogativo eterno: cosa bisogna tacere e cosa bisogna dire per continuare a stare insieme?

Dopo il successo di 25 anni fa con lo spettacolo La scuola, Domenico Starnone torna nei teatri con un testo tratto da un suo omonimo romanzo (e che sembrerebbe, curiosamente, avere una storia simile a I giorni dell’abbandono della moglie Elena Ferrante), su un tema fondamentale e sempre attuale. Lo fa con un cast eccellente, che sarà in scena a Roma – al Teatro Piccolo Eliseo – dal 25 gennaio al 12 febbraio 2017.

Alla conferenza stampa sono presenti gli attori e il regista, che tratteggiano i personaggi della storia, e regalano qualche anticipazione confezionate con piacevoli battute.

– Silvio Orlando: “Solitamente gli attori nelle conferenze stampa sono messi da parte. Starnutiscono molto; bevono tanta acqua; ma poi parlano poco. Oggi invece diamo spazio agli attori. Iniziamo da Roberto Nobile, che fa la parte del vicino di casa della famiglia.”

– Roberto Nobile: “Si sente la mia voce al microfono? Io sono sordo, non sento nulla; e anche nello spettacolo il mio personaggio è sordo: credo sia questa la ragione per cui mi abbiano cooptato. Scherzi in disparte, questo spettacolo è interessante perché permette di vedere dall’interno i conflitti familiari e il mio personaggio fa da tramite tra interno ed esterno; tra giudizio oggettivo che si può dare su quello che accade e l’interno, dove c’è il dolore di una famiglia spezzata.

Lo spettacolo permette al pubblico di ricongiungersi con la storia che ha letto nel romanzo. Mentre il libro lo leggo da solo, con la messinscena condivido con attori e spettatori il racconto: qui c’è tutta la bellezza del teatro!”

– Silvio Orlando: “Grazie Roberto; ora passiamo a Sergio Romano, che fa la parte di mio figlio (anche se siamo quasi coetanei), cercherò prima dello spettacolo di invecchiare velocemente!”

– Sergio Romano: “Non vorrei raccontarvi troppo per non svelare. Interpreto la parte di un figlio pieno di insicurezze, che è il risultato delle relazioni, dei rapporti all’interno della famiglia. Sono contento di poter dare il mio contribuito in questa famiglia non troppo tranquilla.”

– Silvio Orlando: “Ora tocca a Maria Laura, che nella vita fa la parte di mia moglie, mentre nello spettacolo fa la parte di mia figlia: tanto per confondervi le idee!”

Maria Laura Rondanini: “Il nostro è un progetto molto ambizioso, una grande scommessa; le prove stanno all’inizio, ma ci sono tutti i presupposti perché lo spettacolo riesca bene. La vicenda racconta un dramma familiare vero e proprio, una tragedia dell’anima; ma non di un personaggio in particolare, bensì di tutti. Il mio personaggio è simile a quello di Sergio: io rappresento la figlia e sappiamo benissimo ciò che succede quando una famiglia si separa. Sono molto contenta di recitare questo personaggio perché mi consente di tirar fuori tutto il dolore, di andare dietro nella memoria e rammentare di quando ero piccola, ciò che mi ha fatto soffrire: vorrei mettere tutto ciò in scena, tirare fuori questo dolore e sviscerarlo”.

– Silvio Orlando: “Adesso è il turno di Vanessa, che interpreta in scena mia moglie: se non riuscite a raccapezzarvi, è tutto normale!”

Vanessa Scalera: “Vanda è una donna che si è incancrenita nel dolore, nella rabbia. Ma non è una vittima (almeno per come la vedo io). Sono due persone che si sono fatte la guerra e l’obiettivo di questa donna è di continuarla. Sono felice di far parte di questa compagnia e spero di vincere questa scommessa.”

– Silvio Orlando: “Il vero responsabile di tutto questo (ovvero Domenico Starnone) è negli Stati Uniti per tenere delle lezioni ad un’università, però c’è Armando Pugliese (regista) che ci può dire qualcosa di intelligente. Daje armà, dacci dentro!”

– Armando Pugliese: “È la mia terza esperienza con Silvio Orlando, con cui abbiamo fatto assieme altre due commedie di Eduardo De Filippo, peraltro con molto soddisfazione. In quel caso tuttavia eravamo dinanzi ad opere già scritte, quindi il percorso era già tracciato; adesso invece ci troviamo di fronte ad un testo che proviene da un romanzo. E devo inoltre dire che la riduzione teatrale di Starnone pone molte difficoltà ai teatranti. È come un racconto fatto a ritroso, dove bisogna incastrare i pezzi in senso inverso, e non è costruito con la dialettica teatrale classica; anzi, si propone a blocchi, che sono i punti di vista diversi e questi blocchi sono qualche volta sotto forma di monologo, altre di dialogo, altre ancora di racconto e infine di scontro.

Nonostante sia un dramma, in diversi momenti si ride, perché la situazione diventa paradossale. Detto questo, voglio sottolineare che non si tratta solo di un dramma familiare, ma è un dramma generazionale: è il racconto del fallimento della generazione del ’68, che ha saputo andare contro il potere precostituito in diversi modi, però non è riuscita a sostituire al potere altri valori, pertanto ora soffrono tutti di questo fallimento. È una sinfonia del dolore, per il carico di sofferenza che porta con sé. Durante il percorso resta dentro un qualche cosa di amaro (che non è l’amaro averna!), ma un’amarezza del fallimento del passaggio generazionale.

Il percorso di marito e moglie è opposto: il suo è di liberazione, per lei invece è di chiusura. Ritornerà dalla moglie per i figli, e riscoprirà di essere padre, solo per questo rinuncia al nuovo amore. Ma nessuno ritorna da una donna per amore dopo che si è innamorato: per questo motivo sarà una vita d’inferno, l’integralismo della moglie lo mette continuamente alla prova e lui si sottomette per il bene della famiglia; questa atmosfera genera dei figli che scoprono non esistere il paradiso terrestre in cui credevano, di conseguenza crescono malamente e tirano fuori tutte le loro nevrosi, frutto di quelle dei genitori.

Visto che ho a che fare con attori molti bravi, confido che otterremo un risultato decente, (occhiata di Orlando) straordinario!”

Silvio Orlando: “Come avrete capito, la compagnia cerca il basso profilo (scherzando); lo si intuisce anche dal nome della compagnia “il cardellino”: un uccellino piccolo, però con una voce meravigliosa. Non sarà grande come l’aquila, che vola alto nel cielo (a volte troppo alto), ma quando canta nessuno gli può resistere.

Il progetto nasce perché dopo il successo di 25 anni fa de La scuola, ogni anno sono andato da Starnone e gli ho chiesto di scrivere un altro testo. Lui mi rispondeva: “Sì, poi lo scrivo, poi lo scrivo…”. Sono passati 25 anni, ma non ha scritto niente! Però due anni fa ha scritto un romanzo, che ha già di per sé ha una struttura teatrale, e sono riuscito a convincerlo a portarlo a teatro. La storia tratta un tema fondamentale – quello della famiglia – dove le distanze tra genitori e figli ultimamente si stanno sempre più ingrandendo. Spesso, soprattutto in televisione, passa un modello di famiglia irreale, edulcorato: la famiglia del Mulino Bianco, con Banderas che intinge i biscotti nella tua tazza. La gente guarda la televisione, poi guarda attorno a sé, nella propria casa, e non si riconosce. Rispetto al family day, questo è il family night: la lunga notte di una famiglia italiana.

È uno spettacolo che capita in un momento felice della mia vita, nonostante io sia tendenzialmente melanconico.

Un periodo felicissimo, bellissimo, fortunatissimo e mi trovo a fare i conti con un testo di una amarezza straordinaria!

Manca ancora un personaggio, che purtroppo non è presente. Lui non parla ma sarà sempre in scena. È l’ottavo personaggio, da tener presente perché riserverà molte sorprese”.

data di pubblicazione:24/10/2016

da Alessandro Rosi | Ott 16, 2016

(Casina dei Vallati – Roma, 19 Settembre 2016 / 15 Gennaio 2017)

Davide non ricorda più il suo nome né il suo l’indirizzo, ma nei suoi occhi sono ancora vive le immagini del 16 ottobre 1943: la più grande deportazione avvenuta in Italia. Attraverso numerose testimonianze, arricchite da preziosi documenti e fotografie, la mostra rinnova la memoria su quel giorno nefasto e svela particolari impensabili sulla vita della comunità ebraica romana al tempo della seconda guerra mondiale.

È una splendida giornata al Portico d’Ottavia, si è appena finito di celebrare il capodanno ebraico. Il sole brilla sul selciato, l’aria è pervasa da un delizioso profumo di crostata di visciole, i tavoli dei ristoranti sono imbanditi con carciofi alla giudia e per le vie del quartiere risuona il vociare festante dei bambini che escono da scuola.

Non una luce rischiarava quella via il 16 ottobre del 1943. Alle 5.30 si respirava paura; si masticava il sangue amaro delle percosse inferte dagli oppressori; si sentivano le urla dei bambini; si vedevano le madri in ginocchio per non essere strappate alla propria casa, per difendere la propria libertà: perché non c’è sopruso peggiore di essere arrestati senza giustificazione. Non per i soldi. Non per il denaro. Ma solo perché si esiste.

1230 persone furono ammassate sotto la Casina dei Vallati per essere caricate su convogli che le avrebbero trasportate sui treni diretti ad Aushwitz, in un viaggio senza ritorno. Su questo edificio campeggia oggi una lapide in memoria di tutte le vittime e in questo periodo ospita la mostra che ricorda quel giorno. Davanti alla porta ci attende Mario (n.d.f.), uno dei volontari che si offrono di guidare i visitatori, nonché diretto discendente di chi quelle esperienze le ha vissute. Con Mario ripercorreremo le tragiche tappe che condussero al rastrellamento, partendo dalle condizioni di vita degli ebrei nel quartiere ebraico per arrivare alle fasi più concitate di quella giornata.

Mario, durante il secondo conflitto mondiale, che vita conduceva un ebreo a Roma: era emarginato?

Questo è un aspetto importante, di cui non molti sono a conoscenza. I documenti presenti alla mostra fanno capire, in realtà, quanto gli ebrei fossero integrati. Tra le foto di questa prima sezione, c’è quella di un ebreo che fu sindaco di Roma. Gli ebrei erano italiani al 100%. Il rastrellamento fu un disonore per l’intera comunità: rimane la più grande deportazione di ebrei che accadde in Italia.

E quali erano i rapporti con il regime fascista?

Guarda qui, queste sono le tessere della gioventù italiana del littorio (l’organizzazione giovanile fascista) appartenute ad alcuni ebrei; mentre in questa foto c’è mio zio in uniforme, che si apprestava a partire per difendere l’Italia, combattendo per il duce. Vivevano serenamente, senza alcuna discriminazione.

E poi, all’improvviso, i bambini vennero espulsi dalle scuole e i soldati sollevati da ogni incarico. Su mio zio piovve il foglio di congedo e venne immediatamente rispedito a casa: espulso dall’esercito senza un valido motivo, dopo aver combattuto per il proprio paese la prima guerra mondiale.

Lo scenario mutò quindi con l’avvento delle spregevoli leggi razziali del 1938. In che modo incise sulle loro vite?

Non potevano andare al mare (e venivano cacciati se avvistati sulla spiaggia), non potevano apparire sugli elenchi del telefono, non potevano neanche mettere annunci mortuari! Una morte civile praticamente.

Gli ebrei furono costretti a cercare lavori più umili. Molti si inventarono venditori ambulanti, “straccivendoli”, “ricordari”, e spesso venivano arrestati perché esercitavano queste attività senza licenza.Non potevano inoltre essere iscritti a nessun albo professionale: medici, avvocati, architetti, professori, ingegneri, e così via. Gli era precluso, sostanzialmente, di lavorare. All’occorrenza venivano impiegati come operai per pochissime lire, come si può vedere da questa foto, dove stanno contribuendo a costruire gli argini del Tevere all’altezza di San Pietro.

Proprio a due passi dal posto in cui si consumò la razzia. Cosa successe esattamente quel giorno?

La mattina del 16 ottobre, alle ore 5:30, i tedeschi diedero alle famiglie ebree un biglietto (ne sono rimasti due in tutto il mondo ed uno è presente qui). Non sono entrati sparando o cercando subito l’arresto, ma distribuirono prima questo avviso che indicava le modalità in cui avrebbero proceduto e l’occorrente necessario durante il viaggio: viveri per 8 giorni, carta d’identità, bicchieri, denaro e gioielli.

Le persone coinvolte non sapevano ciò a cui stavano andando incontro; le informazioni non circolavano, non era chiara la situazione. Non si attendevano una fine tragica. Lo puoi notare anche dal messaggio rassicurante di questo foglietto – che fu lanciato da uno dei deportati durante il trasporto in treno – sul quale c’è scritto di comunicare a casa che stanno tutti bene e in salute. La maggior parte non conosceva la realtà atroce dei campi di concentramento, si pensava fossero campi di lavoro dov’erano impiegati solo uomini. Proprio per questo motivo, il 16 ottobre del 1943 molti padri di famiglia che abitavano al quartiere ebraicoscapparono, pensando che avrebbero preso solo loro, mentre donne e i bambini rimasero nelle case: ciò spiega perché quel giorno furono deportate più donne e bambini che uomini (689 donne e 207 bambini contro 363 uomini).

È opportuno ricordare, inoltre, che la comunità ebraica era convinta che non sarebbe avvenuto alcun arresto, poiché 18 giorni prima erano stati consegnati ai tedeschi 50kg d’oro che avevano chiesto per non procedere alla deportazione di 200 ebrei.

50kg che alla fine della guerra furono rinvenuti nell’ufficio del gerarca nazista Kaltenbrunner (Direttore dell’Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich), che rifiutò qualsiasi tipo di accordo e insistette per “l’immediata soluzione del problema ebraico”: ciò a testimonianza della adesione dissennata e incondizionata allo scopo disumano perseguito nazisti.

Chi fu a comando dell’operazione e come avvenne?

A capo dell’operazione fu posto Theodor Dannecker – giovane ufficiale nazista, già responsabile della deportazione degli ebrei in Francia, Tracia e Macedonia – che decise di non avvalersi della collaborazione dei fascisti perché diffidava di loro, nonostante il parere contrario di Kappler – capo della polizia tedesca a Roma – il quale conosceva la situazione nella capitale e sapeva che la deportazione sarebbe stata più difficile rispetto a quella in altri paesi, dove invece la maggior parte degli ebrei era confinata nei ghetti e, di conseguenza, era più facile individuarli e arrestarli. Pensa che oggi, in Polonia ed Ungheria (dove furono deportati 430.000 ebrei!), ci sono pochi ebrei rispetto ad un tempo. Una volta, invece, in quei paesi c’erano le più grandi comunità ebraiche. Il centro Europa era tra i più popolati dagli ebrei.

In virtù della scelta di Dannecker, furono impiegate solo forze di polizia tedesche in loco, più 300 uomini appartenenti all’unità Seeling. Di quest’ultime abbiamo diverse fotografie inviate da un signore rimasto anonimo, il quale ci ha scritto: “In queste foto c’è mio padre, che partecipò alla deportazione avvenuta a Roma: se vi possono servire usatele, altrimenti potete pure bruciarle”. Devi sapere che queste truppe non erano specializzate, né preparate per una deportazione del genere. Facevano parte del servizio d’ordine e loro compito era quello di sorvegliare gli edifici occupati dai nazisti. L’incompetenza di queste truppe emerge anche dalle esperienze di coloro che scamparono al rastrellamento: molti raccontano che suonarono ad una porta ma non a quella affianco.

L’ordine proveniente da Hitler era di arrestare 8000 ebrei – la comunità ebraica romana all’epoca contava circa 10000 unità –, pertanto l’operazione (dal loro punto di vista) fu considerata un flop, tant’è che lo stesso Dannecker fu processato dal regime.

Nonostante non abbiamo partecipato direttamente all’operazione, i fascisti si macchiarono in seguito di un crimine ben peggiore: denunciavano la presenza di ebrei per ottenere denaro. 5000 lire era il prezzo per un uomo, 2000 per le donne e 1500 per i bambini. I deportati finivano prima al campo di concentramento italiano di Fossoli, per poi essere destinati ad Auschwitz. Mio nonno riuscì a sfuggire proprio in uno di questi trasporti. In tre si buttarono dal camion che li stava portando al treno. Appena i soldati si accorsero della loro fuga, iniziarono a sparare nella loro direzione. La fitta rete di pallottole catturò prima il compagno che correva alla sua sinistra e poi quello che fuggiva alla sua destra; solo lui, per miracolo, si salvò. Corse per tre ore a perdifiato nella campagna, finché non svenne.

Che storia incredibile…

E pensa che non fu l’unica, mio nonno sfuggì ai nazisti per sei volte: in un’altra occasione si buttò dal terzo piano di una caserma insieme ad un suo amico; quest’ultimo nel cadere si ruppe una gamba, lui se lo caricò e lo trasportò fino a casa.

Anche tua nonna, se non ricordo male, riuscì a sfuggire ai nazisti, e ha vissuto in prima persona la deportazione del 16 ottobre.

Sì, e questo è il suo diario. In queste pagine racconta le fasi concitate di quella giornata:

“[…] Quando i tedeschi bussavano per le case, non trovando gli uomini, si portavano via tutte le donne e i bambini. Erano scene strazianti a vedersi: donne che urlavano, bambini che piangevano, tedeschi che sbraitavano e sferravano calci per farli camminare.

[…] Tutte le vie di Portico d’Ottavia erano bloccate dai tedeschi, in modo che per quelli che abitavano nel centro non vi era via di scampo. I nostri uomini, con l’aiuto del Signore, riuscirono a fuggire […]”

“Aiuto del Signore”. Tua nonna era molto legata alla religione?

Sai, la maggior parte di coloro che hanno vissuto in quegli anni ha seguito due strade antitetiche: c’è chi è fortemente attaccato alla religione, oppure chi non crede più a nulla. Quanto è accaduto quegli anni ha riavvicinato molti ebrei alla comunità israelitica.

Accadde anche a mio nonno, il quale, prima delle leggi razziali, non frequentava neanche il Tempio. Dopo il 1938, in virtù dei divieti imposti agli ebrei, il senso di appartenenza alla religione ebraica è aumentato, per lo stesso principio universale che: quando qualcosa viene vietato, allora fai di tutto per ottenerlo e difenderlo.

E sul silenzio del Papa dopo il rastrellamento?

Sicuramente rimane un’onta sulla Chiesta. E la paura di ripercussioni da parte dei nazisti, non giustifica il comportamento omertoso. C’è da dire, però, che durante la guerra buona parte del mondo ecclesiastico mostrò grande solidarietà nei confronti degli ebrei. Mia nonna, per citare esempio, fu accolta da un convento per sei mesi, che la nutrì e le diede alloggio in attesa di trovare un posto sicuro.

All’interno della mostra ci sono altre storie toccanti come quelle dei tuoi nonni?

Certo, ce ne sono alcune davvero assurde. Qui c’è la foto di uno dei 16 sopravvissuti, lui si salvò perché parlava il tedesco e, pertanto, fu preso come interprete di Mengele (il dottor morte, che sperimentava sugli esseri umani); ma non riuscì a salvare la moglie e i figli, loro morirono tutti.

Un’altra storia drammatica è quella di questo bambino. Quando fu preso era malato e, per questo motivo, i nazisti chiamarono due dottori per curarlo. Passato il periodo di convalescenza, fu presto deportato. Qualche giorno dopo era ad Aushwitz per la sua ultima doccia. L’assurdità e la meticolosità della macchina tedesca fu impressionante. Ed è anche attraverso questi escamotage che riuscivano a celare l’abominio che stavano compiendo.

In questa teca, invece, ci sono le fotografie che ritraggono la famiglia di Settimia Spizzichino: l’unica donna che ritornò dai campi di concentramento dopo il rastrellamento. Una sopravvivenza straordinaria, visto che le donne ad Auschwitz-Birkenau venivano mandate a morire quasi subito. Lei restò viva perché fu scelta come cavia umana per esperimenti sul tifo e la scabbia (con le conseguenze fisiche che puoi immaginare…). Ma le sue sofferenze non erano ancora finite; nell’inverno del 1945, con l’evacuazione di Auschwitz, dovette affrontare la marcia della morte (marcia forzata di prigionieri – di guerra o altra natura – sottoposti a digiuno, fatiche fisiche estreme, esecuzioni sommarie o maltrattamenti) fino al campo di concentramento di Bergen Belsen. Qui i prigionieri venivano ammassati in uno stato di completo abbandono e i morti formavano dei mucchi intorno alle baracche. Il soldato di guardia sulla torretta impazzì e incominciò a sparare sui prigionieri; allora Settimia si nascose sotto un mucchio di cadaveri e lì rimase per diversi giorni, fino alla liberazione del campo da parte degli inglesi, il 15 aprile 1945. Per il suo valore e il suo impegno nel testimoniare quanto le era accaduto, le sono state titolate strade, edifici e, da ultimo, il cavalcavia ferroviario su via Ostiense a Roma.

Un’altra storia sconcertante è quella che riguarda la bambina Ada Tagliacozzo. La sera prima Ada supplica il papà di lasciarla andare a dormire dalla nonna, per farle compagnia visto che abitava da sola. Il padre, dato che sua madre abitava sullo stesso pianerottolo, acconsentì senza problemi. Nella notte del 16 ottobre i soldati non bussarono all’appartamento del sig. Tagliacozzo, ma solo a quello di fronte, portando via sua madre e sua figlia. Non è passato giorno nella vita del sig. Tagliacozzo in cui non si sia domandato: perché non hanno bussato alla mia porta?

Qui invece c’è il racconto che riguarda Augusto Capon, pluridecorato ammiraglio della marina italiana. Era benestante, amico personale di Mussolini, e fascista fino al midollo. Sapeva del rastrellamento, ma era fermamente convinto che non lo avrebbero deportato (proprio per le sue conoscenze). Quando i nazisti entrarono nella sua villa, Capon stava scrivendo il suo diario. I soldati non vollero sentir ragioni: gli diedero il tempo di raccogliere i suoi effetti personali, poi l’avrebbero condotto nel campo di concentramento. Lui serafico, lasciò stare i suoi averi, si sedette di nuovo sulla sua scrivania, inforcò la penna, e scrisse le seguenti parole: è allora vero, come scrisse Carducci, che la nostra patria è vile?

data di pubblicazione:16/10/2016

da Alessandro Rosi | Ott 5, 2016

(Teatro India – Roma, 4/9 Ottobre 2016)

“Non si è mai così forti come quando si sa di essere deboli”. Dal loro disagio quattro differenti personalità acquistano sicurezza per comunicare l’incomunicabile.

Una fitta rete metallica divide la realtà dalla finzione, il pubblico dal palcoscenico. Quattro personaggi in gabbia, senza vie d’uscita. Ancor prima che nella prigione, ciascuno di loro è costretto nei propri vestiti, nelle proprie fisime. Una donna elegante ha i capelli imbrigliati da un carré, un ragazzo abietto è chiuso in abiti trash, una placida ragazza è avvolta in una giacca di pelliccia, e un inquietante signore ha il volto coperto da un naso rosso di gomma. Attraverso i piccoli fori del soffocante reticolato, iniziano una conversazione autoreferenziale. I loro discorsi si alternano in maniera convulsa, frammentata, disordinata, come un repentino e frequente cambio di stazione radio. Non parlano tra di loro; non si guardano. I loro occhi sembrano rivolti verso il pubblico, ma in realtà sono persi nel vuoto. Un bisogno disperato di raccontare, di esprimere le loro sensazioni, di manifestare le loro pulsioni, di dichiarare l’inconfessabile senza freni o inibizioni. Eccessi verbali apparentemente privi di significato, legati tuttavia da un filo rosso sangue del comune e lacerante dolore esistenziale: pirati delle emozioni, rubano il dolore agli altri e lo nascondono sotto il loro. Ognuno progressivamente acquista sicurezza dal proprio angosciante racconto; ma nessuno prende il sopravvento sugli altri, rimangono tutti sullo stesso piano, sullo stesso pavimento bianco racchiuso dall’opprimente nero delle sottili grate: affamati di bianco su bianco e nero.

18 anni sono passati dalla prima rappresentazione di Crave al Traverse Theatre di Edimburgo, ma ancora è vivido il disagio, la disperazione, lo sconforto che Sarah Kane mette in atto con quest’opera. Già dal suono raspante e graffiante del titolo, si intuisce il bisogno di scavare per cercare di colmare il vuoto interiore, in una tormentata ricerca di amore.

Un testo teatrale che lascia liberi i registi di esprimersi; libertà che Pierpaolo Sepe sa sfruttare con sapienza. La sua messinscena è stordente e accecante, confonde e scuote, ricrea l’atmosfera tenebrosa e labirintica tipica di una mente in subbuglio.

Grazie alla collaborazione di Francesco Ghiuso, dà corpo alle voci e le moltiplica mandandole in loop (scelta apprezzabile ancorché evitabile durante il monologo principale), mercé l’utilizzo di numerosi microfoni presenti sul palco: una eco che rimbomba e circonda lo spettatore e lo imprigiona, in un virtuale scambio spaziale tra pubblico e attori. Quest’ultimi degni d’encomio per le loro intense interpretazioni, tra cui spiccano quelle di Dacia D’Acunto, che riflette perfettamente il carattere remissivo e disturbato attraverso la sua flebile voce, e di Gabriele Colferai, efficace nel trasmettere la parte lasciva che raffigura.

Diversi personaggi che non sono altro che le differenti personalità in lotta all’interno della mente dell’autrice (e ben caratterizzate dai costumi scelti da Anna Annapaola Brancia d’Apricena), la quale ha avuto l’ardire di comunicare ciò che provava e quanto la affliggeva finché non ne è stata distrutta: “Io scrivo la verità e lei mi uccide”.

data di pubblicazione:05/10/2016

Il nostro voto:

Pagina 6 di 15« Prima«...45678...»Ultima »

Gli ultimi commenti…