da Alessandro Rosi | Feb 9, 2017

(Teatro Ambra Jovinelli – Roma, 7-12 Febbraio 2017)

“Padre, madre, e figlio nella goffa attesa di un incontro cruciale, che potrà cambiare le loro vite o rivelarsi fatale.”

Un delizioso profumo proveniente dal palco rapisce l’olfatto. Dalla platea fanno ingresso nella casa tetra – illuminata solo da qualche fioca luce – padre, madre e figlio. Parlano una lingua mai sentita, un idioma in cui sono confluiti tutti i dialetti meridionali. Più che con le parole, si esprimono attraverso suoni gutturali, versi, gesti. Nella sala da pranzo c’è un orologio a cucù, un inginocchiatoio, una tavola imbandita (su cui pende un insaccato) e un fornello acceso, con qualcosa che bolle in pentola. Ed è proprio da lì che proviene quell’odore inconfondibile di pomodoro, che prima ci aveva catturati: è il “sugo perpetuo” della nonna deceduta quattro anni prima, ancora rabboccato dai familiari!

Il cibo come fonte di vita inesauribile; ma anche causa di esaurimento, come le portate elencate dalla madre per il fatidico incontro con il (presunto) alto funzionario. Tanto atteso dalla madre, la quale vuole riottenere la sua amatissima tiella prestata alla moglie di costui, ma che non le è stata ancora resa; dal figlio diciannovenne, che spera di poter ottenere un posto di lavoro e sogna di trasferirsi nella capitale; e dal padre, il quale ritiene che il funzionario risolverà tutti i loro problemi: in un modo tutto da gustare.

I tre dunque proveranno più volte la commedia da inscenare così da ingraziarsi il favore del dirigente. E nonostante la situazione diventi rocambolesca, riusciranno ad ottenere quanto sperato, così da restare legati alla loro amata terra. Per sempre.

Lo sceneggiatore Mattia Torre (coautore delle serie televisive Boris – nonché del relativo film – e Dov’è Mario, con Marcello Macchia) firma un testo in cui enfatizza e caricaturizza tutti gli stereotipi della famiglia centro-meridionale. La grettezza mentale dei genitori, che non vogliono che il figlio si trasferisca in una città più grande; il desinare come raison d’être: si mangia in quantità abbondanti, noncuranti degli effetti corporali devastanti; la concezione arcaica del pater familias, che per educare i figli si avvale delle percosse; e il confessionale (più in generale, la religione) come unica valvola di sfogo.

La critica sociale è sottile e arguta, e passa in secondo piano rispetto all’atmosfera buffa e divertente generata dal paradossale linguaggio usato dai protagonisti. Pseudo-tribale, sgrammaticato, privo di concordanze; caratteristiche che rispecchiano i rapporti familiari, dove prevalgono l’incomunicabilità, i gesti e le percosse. Anche la scena, curata da Francesco Ghisu, sottolinea questo aspetto, atteso che l’ideale spazio scenico è circoscritto: l’uscita di scena dei personaggi dalla sala da pranzo è infatti soltanto apparente, restano intrappolati nelle pareti e sentono tutto ciò che si dice.

Chiusi. Immobili. Senza vie di uscita. In una casa dove la morte è una presenza incombente.

Gli attori sono abili nel far emergere le peculiarità dei loro personaggi. Massimo de Lorenzo è il padre, che lancia solo occhiate torve, di squincio e maledice il giorno in cui è nato il figlio; Crisina Pellegrino interpreta efficacemente la madre: nonostante le sue forme aggraziate, riesce a rendere il suo personaggio spigoloso; Carlo De Ruggieri rappresenta con incredibile maestria il figlio, archetipo del giovane italiano invecchiato dal luogo in cui vive, la testa incassata tra le spalle (come una tartaruga) e intimorito dalla possibilità di allungare il collo, di guardare oltre, per la presenza opprimente dei genitori: come una talpa vive interrato nel suo stesso corpo; infine il camaleontico Michele Nani (che si è avuto modo di apprezzare anche in Casa di Bambola al Teatro Vascello, in tutt’altro ruolo), il quale interpreta brillantemente il funzionario, e che stupisce per la capacità di passare da un ruolo all’altro con disinvoltura.

Tutti i ruoli si intrecciano perfettamente nel tessuto congegnato da Mattia Torre, che fila senza intoppi; ancorché nel momento clou dello spettacolo, ovvero quando viene rivelato dal padre ciò che hanno ottenuto dal funzionario, manca pathos nella scena, nella scoperta, che passa quasi in sordina, senza distinguersi dal resto, così svanendo l’effetto sorpresa creato in precedenza.

Uno spettacolo, ma ancor prima un’esperienza multisensoriale, che diverte senza mai esser volgare, e che denota una profonda conoscenza del territorio. La stessa terra che vincola i personaggi; li immobilizza e, infine, li reclama.

“Tutto è bine, quel che finisce biuni”

data di pubblicazione: 09/02/2017

Il nostro voto:

da Alessandro Rosi | Feb 4, 2017

(Teatro dell’Orologio – Roma, 3-5 Febbraio 2017)

“Tre fratelli e un segreto inconfessabile, rievocato nella bruma imperscrutabile.”

Una nebbia densa e lattiginosa si spande fino all’ingresso del Teatro. I suoi tentacoli si allungano e ci trascinano dentro, avvolgendo i nostri corpi in un manto di mistero. Una melodia incantevole riecheggia in lontananza, interrotta solo da un suono graffiante e ripetitivo. Tutto lascia presagire un rito esoterico: e non a caso siamo nella sala Orfeo.

Nella foschia si intravedono tre figure. Si muovono a fatica, si chiamano, si cercano. Amroise e Carl finalmente si incontrano, ma subito iniziano a discutere. Carl è furibondo; oggi è il giorno del suo matrimonio, e l’incidente d’auto in cui sono stati coinvolti farà saltare tutto. Manca Victor all’appello, il maggiore dei tre fratelli. Ma non c’è traccia di lui.

Persi nella foresta, Ambroise e Carl iniziano a parlare delle loro vite mentre cercano Victor.

Ambroise è l’anima sensibile della famiglia: mercante d’arte e cittadino di mondo, se n’è andato presto di casa per non tornare, sentendosi estraneo per via della sua omosessualità. Carl è un modesto impiegato, il suo stipendio gli permette appena di sbarcare il lunario, ed è rimasto sempre nel posto in cui è nato, radicato come gli alberi che ora li circondano e non gli permettono di trovare la via del ritorno.

Due binari paralleli. Opposti. Distanti. Ai punti di scambio si scontrano, per poi ritornare sulle loro posizioni di partenza.

Nella disperata ricerca del fratello disperso – mentre la nebbia si dirada – i due iniziano pian piano a svelare i loro pensieri più reconditi. Verità che cadono come pioggia di spilli: come il disgusto di Carl per il contegno spocchioso di Ambroise (“Capace solo di riversare la sua infelicità sugli altri”); l’amore nascosto di Ambroise per Carl; e il maledetto giorno della morte del padre, in cui loro erano presenti. Ma che non vogliono rimembrare, cercando di soffocare quel ricordo, di farlo annegare nell’acqua.

Nel corso del loro cammino, la nebbia si tinge dei diversi colori della notte, e infine si ricongiungono con il fratello disperso. Victor predica calma, cerca di rasserenare i due; ma il luogo in cui si trovano è pregno di significato, di quel giorno in cui il padre li ha lasciati, che gli ritorna alla mente e non riesce a fermare.

La verità è contagiosa. E allora anche lui confessa; rivela che l’incidente in cui sono stati coinvolti è stato provocato da lui, perché dovevano riconciliarsi ed espiare le loro colpe per aver assistito senza pietà alla morte del padre, senza intervenire.

Incominciano pertanto a riaffiorare i dettagli; il quadro si fa via via più completo, finché non emerge una realtà sconvolgente.

Liberi dal loro fardello, i tre continuano a vagare senza meta, senza ritorno: come spettri nell’oscurità.

Bouchard ci trasporta negli abissi dei rapporti familiari, lasciandoci però la corda dell’espiazione per risalire, per redimere i nostri peccati. Prigionieri del segreto che i tre fratelli celano, rimaniamo aggrappati alle loro parole in attesa della rivelazione finale.

Un testo efficace e ficcante, con cui l’autore canadese intreccia rapporto fraterno e paterno, per poi reciderli senza pietà, mostrando la linfa e il veleno che li animano.

I tempi scenici sono scanditi con precisione da Simone Schinocca, che ci trasporta in un mondo magico e tenebroso attraverso l’uso della macchina del fumo; che, insieme ai fari che proiettano colori cangianti, compone un gioco di luci e ombre convincente. Non altrettanto efficaci ed espressivi sono tuttavia gli intervalli temporali al ralenti, che non riescono a incastrarsi con il resto della messinscena, finendo per essere avulsi dalla rappresentazione.

L’energia portata sul palco da Andrea Fazzari, Mauro Parrinello e Matteo Sintucci è palpabile; ognuno di loro incarna perfettamente il ruolo assegnatogli: il primo raffigura appieno la parte del fratello duro e scontroso; il secondo tira fuori dal suo personaggio lo snobismo che lo contraddistingue; e il terzo mostra adeguatamente il carattere naïf di Carl.

Come dice il personaggio di Mauro Parrinello “nel nostro mondo si hanno solo impressioni: l’impressione di essere dei benefattori, quando si donano due euro a Telethon; l’impressione di andare d’accordo, quando non si litiga; l’impressione di essere felici quando si ride”.

Stavolta si è avuta l’impressione di aver assistito ad uno spettacolo interessante; ma non è solo un’impressione.

data di pubblicazione: 04/02/2017

Il nostro voto:

da Alessandro Rosi | Gen 26, 2017

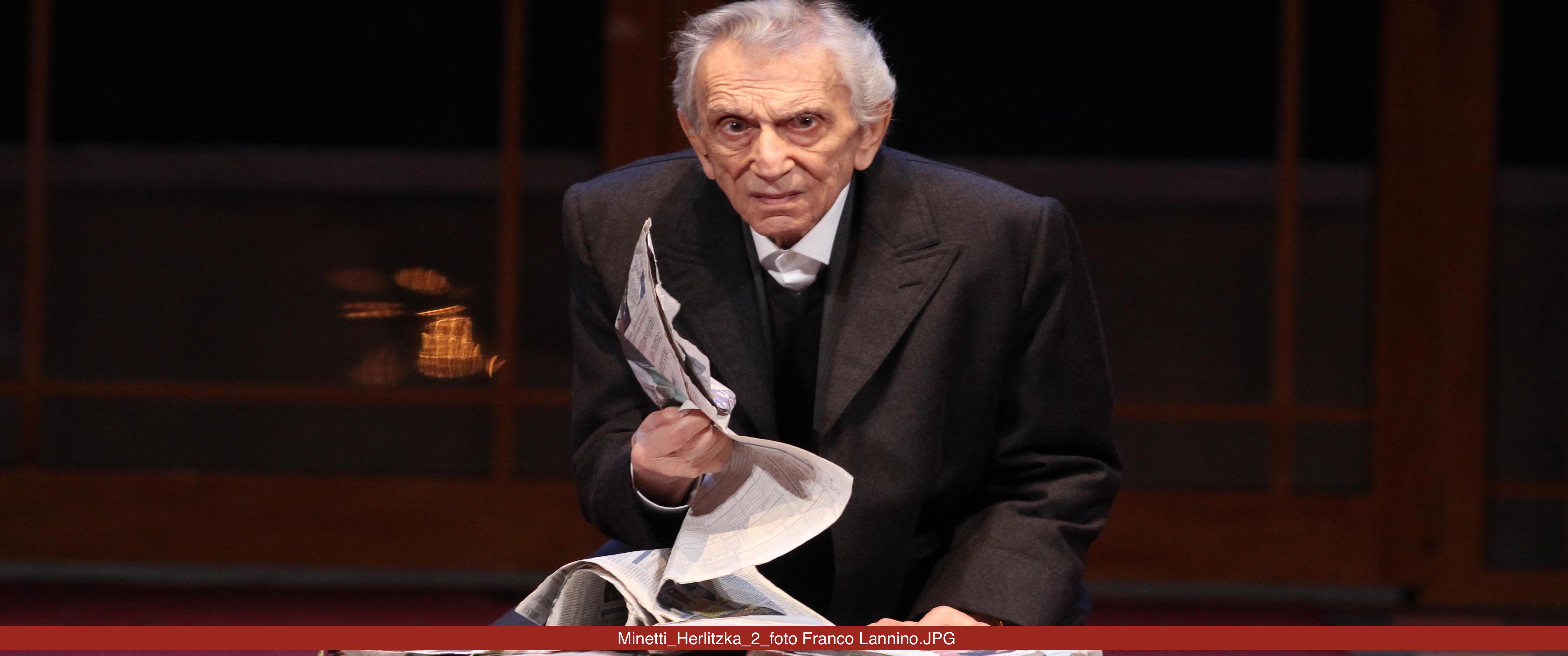

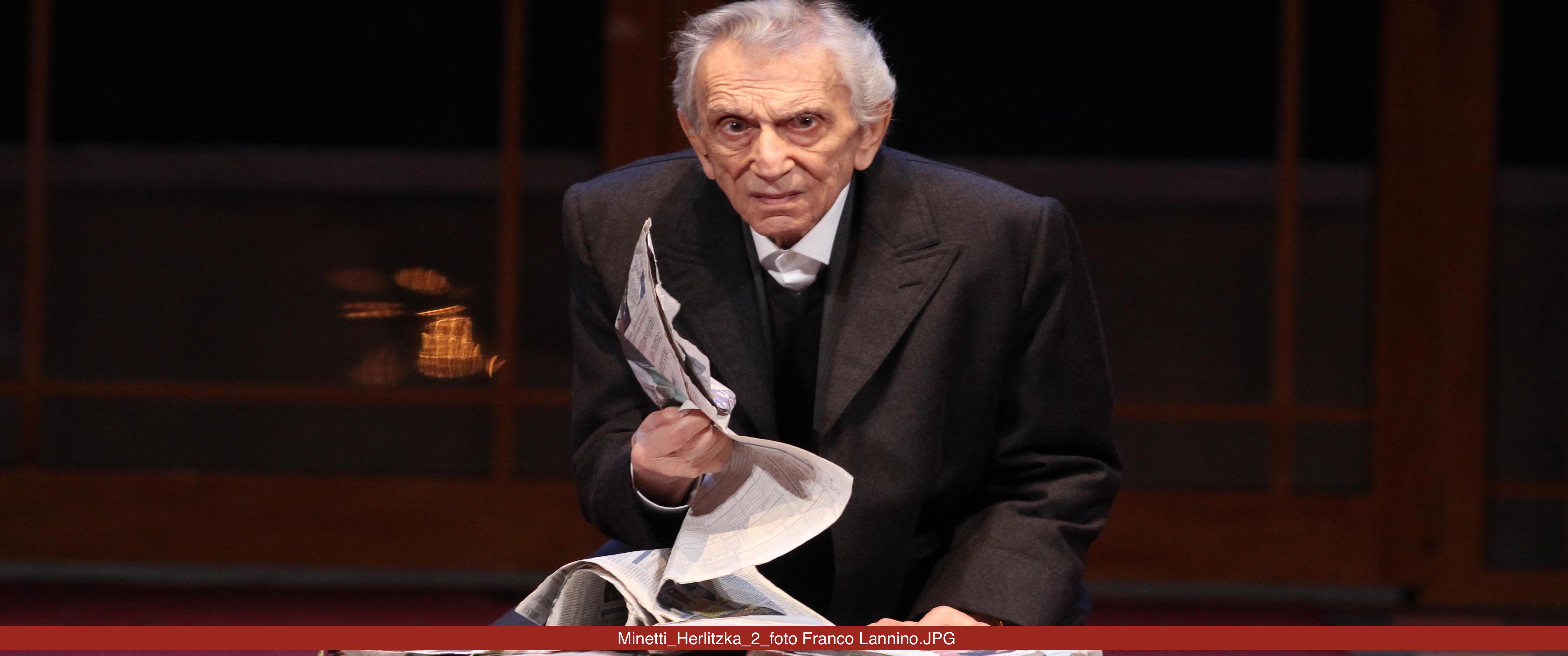

(Teatro Argentina – Roma, 24/29 gennaio 2017)

“L’ultimo incontro di un attore con la sua maschera teatrale, ripercorrendo il suo scontro infernale con il mondo culturale.”

Una tempesta di neve imbianca l’albergo sulla costa di Ostenda (città belga affacciata sull’Oceano Atlantico). Al centro della sua imponente e fatiscente hall viene lasciata dal fattorino una valigia, dal contenuto sconosciuto; poco dopo farà ingresso il suo proprietario, l’attore Minetti. È lì perché deve incontrare il direttore del teatro di Flensburg, per interpretare l’ultima volta il Lear di Shakespeare, dopo che per trent’anni si è negato all’arte classica.

Circondato dai fantasmi del passato che lo tormentando, nell’attesa inizierà a dar sfogo a tutti i suoi pensieri, tracciando le tappe principali della sua vita: l’inizio fulgido e sfolgorante, quando era acclamato da critica e pubblico; poi la derisione, l’allontanamento e l’ostracismo, che lo portarono a trovare rifugio nella dimora della sorella, a Dinkelsbühl (nella bassa Germania), dove continuava a esibirsi, solo per lei; e infine l’arrivo nell’asettico albergo belga, per la recita finale del Lear.

Maschera che non lo abbandonerà mai; lo seguirà fino all’ultimo istante.

Thomas Bernhard scrisse l’opera per l’attore Minetti – uno dei più grandi attori tedeschi del Novecento –, mostrando la sua devozione per colui con il quale aveva collaborato intensamente.“L’attore si accosta allo scrittore e lo scrittore distrugge l’attore; esattamente come l’attore distrugge lo scrittore. Fare i conti. Fare i conti. Facciamo i conti senza lo scrittore. Lo scrittore fa i conti senza l’attore. In ogni caso sfociamo nella follia. E allora è arte.”Con lo spettacolo dedicatogli drammatizza la sua storia, poiché anche il tanto celebrato attore tedesco ebbe un inizio difficile e solo tardivamente gli fu tributato l’elogio che meritava.

Il titolo del presente spettacolo è simmetricamente opposto a quello del libro di Joyce Ritratto di un artista da giovane; ma se in quest’ultimo si assiste al risveglio intellettuale, filosofico, religioso di un giovane che si ribella alla società, nell’opera di Bernhard si ha al contrario il progressivo assopimento di un artista consumato e delirante.

Un testo riflessivo, cerebrale, speculativo, che si concentra prevalentemente sul personaggio principale, sulle sue mosse e sulle sue parole. Ruolo che Roberto Herlitzka sublima; tant’è si ha l’impressione che reciti come se non ci fosse mai stato un copione, come se le battute fossero da lui partorite. Si aggira sul palco dimenticandosi dell’età, e dal proscenio prende energia, muovendosi con grazia e maestria nella vasta sala d’ingresso.

Tuttavia, è proprio la dimensione di tale ambiente che porta le parole e i gesti dell’attore a disperdersi, come fiocchi di neve spazzati via dal vento, come gli applausi a fine spettacolo.

“Il successo ascolta solo l’applauso. È sordo a tutto il resto” (Elias Canetti).

data di pubblicazione:26/01/2017

Il nostro voto:

da Alessandro Rosi | Gen 19, 2017

(Teatro Eliseo – Roma, 17 Gennaio – 7 Febbraio – 21 Marzo 2017)

Viaggio poetico con escursioni di grammatica storica, sotto la guida virgiliana di Luca Serianni e della sua sensibilità retorica.

Non solo musica e teatro, ma anche cultura, per un Eliseo a tutto tondo. Serianni (esimio linguista e filologo) seziona i sonetti come un chirurgo, lasciando assistere il pubblico all’operazione ed estasiandolo con i versi della poesia comico-realistica del Duecento.

In questo primo rendez-vous viene trattato il maledettismo toscano, rappresentato da poeti che conducevano una vita dissoluta, la quale suscitava la reazione (e repulsione) nella comunità. Tra questi vi era Cecco Angiolieri, proveniente da una nobile famiglia senese e dedito al gioco e alle donne; vizi che lo porteranno a disperdere la sua ricchezza, tant’è che i figli rifiutarono l’eredità perché gravata da pesanti debiti.

Il sonetto introduttivo selezionato da Serianni è suo: “S’i’ fosse foco”; poesia in cui Cecco – immaginandosi acqua, fuoco, vento (e persino Dio!) – si scaglia contro il mondo intero, in modo divertente e irriverente.

Si prosegue questo viaggio poetico con un altro sonetto dello stesso autore “Accorri accorri accorri, uom, a la strada!”, pregno di insulti ed espressioni volgari. In questo caso Cecco dialoga con una donna, rea di averlo derubato del suo sentimento amoroso. Lei, in risposta alle sue accuse, si prende gioco di lui, canzonandolo. Da notare l’assenza di donne angelicate (come invece in Petrarca e Dante), ma donne reali e per questo scherzose. Alla recitazione del verso “fi’ de la putta”, ci viene raccontato un curioso aneddoto, a testimonianza di come tale espressione fosse utilizzata anche nelle corti. Nella Basilica inferiore di San Clemente (a Roma) è presente un affresco in cui sono raffigurati alcuni miracoli attribuiti a san Clemente. In uno di questi è raccontata la leggenda miracolosa del prefetto Sisinnio, il quale, arrabbiato a causa della conversione della propria moglie Teodora, la seguì con alcuni soldati; quando la trovò in una sala mentre assisteva ad una messa celebrata da Clemente, ordinò il suo arresto, ma Dio non lo permise accecando Sisinnio e i soldati. Quest’ultimi, credendo di portare via Teodora e Clemente, in realtà trascinarono colonne e per la loro lentezza furono insultati dal padrone, come riporta l’iscrizione ancora presente sull’affresco: “traete figli delle pute”.

Altra poesia recitata da Serianni è “Becchin’amor”, caratterizzata da un’ambientazione popolare, ove è la donna a dettare legge, in una posizione psicologica dissimmetrica, che non ha niente a che spartire con gli archetipi alti della poesia. La donna amata da Cecco, Becchina appunto (il cui vero nome era Domenica), lo ha sempre assecondato finché questi ha avuto i soldi per pagare tutto, e poi gli si è rivoltata contro. Qui Angiolieri esprime tutto il suo virtuosismo letterario, utilizzando solamente emistichi (mezzi versi), i quali rappresentano battute di un dialogo con l’amata.

Si prosegue poi con Rustico di Filippo (iniziatore di questo filone), con la sua “Oi dolce mio marito Aldobrandino”, ove una donna adultera si fa gioco del marito, sottolineandone la sua ingenuità. Il poeta fiorentino mescola parole della lirica (cortese, fino) con quelle volgari: contrapposizione tra l’amor cortese e quello carnale.

Ognuno dei sonetti sin qui declamati (diverso per impostazione) offre un differente punto di vista della poesia realista, distante da quello amoroso tipico, dove – al contrario – l’innamorato non riesce, non può, non deve conquistare la donna amata: un amore impossibile.

L’ultimo componimento letto da Serianni è una tenzone (scambio polemico in versi) tra Dante e Forese Donati, personaggio che Alighieri incontrerà nel Purgatorio mentre espìa la pena dei golosi. Nel passo preso in considerazione abbiamo modo di gustare l’autore della Divina Commedia in una veste ai più sconosciuta: offende il rivale dicendogli che è figlio di padre ignoto e infanga il suo nome (tant’è che inizialmente i filologi non ritenevano fosse opera del sommo poeta).

L’analisi attenta di queste poesie permette di assaporare un genere nascosto e allegro, diverso da quello che si è imposto successivamente; di scoprire “l’altra faccia della Luna”, accompagnati dalle parole misurate del professore.

L’unico appunto che si può muovere alla lezione è il mancato riferimento alla splendida trasposizione musicale realizzata da De Andrè della poesia “S’i’ fosse foco”, che si sarebbe volentieri ascoltata – visti anche i mezzi tecnologici messi a disposizione del teatro: ogni poesia era efficacemente proiettata su di un telo bianco. Canzone che ha restituito al testo quella musicalità e giocosità che lo contraddistinguono. Elementi che purtroppo mancano nella disamina cadenzata (e frammentata: in cui viene letto verso per verso) del professore, la quale, seppur impeccabile, annulla il ritmo incalzante dei sonetti.

Sorprendente la numerosa presenza di giovani in teatro.

Gaudeamus igitur.

data di pubblicazione:19/01/2017

Il nostro voto:

da Alessandro Rosi | Gen 16, 2017

(Ara Pacis – Roma, 14/10/2016 – 30/10/2017)

Realtà aumentata, ma vista appannata.

Un pennello virtuale dipinge l’altare dedicato alla Dea Pace per celebrare il ritorno dell’imperatore Augusto dalle spedizioni pacificatrici in Spagna e Gallia. Dal 14 ottobre 2016 è possibile visitarla anche di sera (dalle 19.30 alle 24) nella sua affascinante veste notturna, con l’innovativa esperienza di Augmented Reality (Realtà Aumentata), tramite occhiali multisensoriali.

Sebbene attraverso i visori AR (Samsung Gear VR) il monumento augusteo si colori, l’effetto non è soddisfacente. La definizione è scarsa – si deve stare attenti a mettere a fuoco l’occhiale, muovendo una rotella ubicata sopra gli stessi; occorre tenere il visore posizionato sopra gli occhi con la propria mano – e, dopo quaranta minuti di guida, si accusa la fatica; la sensazione che si avverte a fine visita è di fastidio agli occhi – simile a quella provata dopo aver visto un film in 3D.

Durante la proiezione del filmato, non si può inoltre staccare l’occhiale per confrontare l’immagine resa dal visore (seppur sfocata) con quella reale, perché al suo interno vi è un sensore che rileva la presenza (o meno) di un soggetto; perciò, una volta staccato, si è costretti a guardare il filmato daccapo. Oltre ai video che si sovrappongono al monumento, si è accompagnati dalla voce stentorea di Luca Ward (il doppiatore di Russell Crowe ne Il gladiatore), le cui spiegazioni appaiono tuttavia alquanto approssimative.

Non si vede pertanto l’opportunità di investire dodici euro per un’esperienza ancora da perfezionare, tutt’al più conviene acquistare la più esaustiva (ed economica) guida audio, al costo di soli sei euro.

data di pubblicazione: 15/01/2017

Pagina 3 di 15«12345...10...»Ultima »

Gli ultimi commenti…