da Alessandro Pesce | Feb 8, 2003

Il passato è un paese straniero dove tutto si svolge in maniera diversa: Harold Pinter, dalla sceneggiatura di The go beetween.

Un film meraviglioso sulla funzione della memoria, sui suoi meccanismi, ambigui e incerti, a cui tuttavia ci si aggrappa nel terrore del vuoto atemporale.

Non è soltanto la storia di un amore impossibile, né solo un ritratto crudele dell’epoca vittoriana, il fulcro sta nel rapporto tra passato e presente, il ragazzino che fu piccolo corriere tra i due amanti e testimone di quel dramma, ormai è un vecchio signore che ripercorre quegli accadimenti perché non si ripetano gli stessi errori o semplicemente per “ ritrovarsi “, nella speranza che in un processo inverso a quello di Dorian Gray, ripercorrendo quella storia i connotati della sua gioventù tornino chiari, ma invano.

Il rapporto col passato è difficile, lo si ricostruisce dandogli dei significati, riempiendolo di contenuti, perché altrimenti mancherebbe di concretezza il nostro presente e la nostra immagine rimarrebbe labile e incerta. Senza i punti fermi per quel che riguarda il “come eravamo” anche il “come siamo” (le convenzioni, anche di linguaggio), non c’è che angoscia e inquietudine.

E’ la poetica di Harold Pinter, sceneggiatore e scrittore tra i più grandi del Novecento, autore, non a caso, dell’unica riduzione intiera della Recherche che avrebbe dovuto dirigere proprio Losey e poi invece rimasta per sempre nel cassetto.

Quel che rimane in mente del film, a memoria lontana, sono soprattutto le ricorrenti scene di corsa nella campagna inglese estiva, del ragazzino che porta le lettere tra la tenuta della bella aristocratica Julie Christie e la fattoria del rude e tormentato Alan Bates. Mi piace pensare che quelle corse fossero metafora non soltanto della distanza tra due mondi ma, alla luce di quel che ho scritto, di due momenti della vita, separate come galassie lontane.

Nella ricostruzione necessaria del nostro passato non si sa dove finisce il fittizio e comincia il reale.

da Alessandro Pesce | Feb 5, 2003

La prima volta che molti anni fa vidi Nodo alla gola non mi aveva colpito particolarmente, mi pareva solo un buon esercizio di teatro filmato, forse perché privo di certi virtuosismi a cui il Hitchcock ci aveva abituati, ad esempio le 70 inquadrature di macchina da presa nella doccia di Psyco.

A rivederlo adesso invece mi sembra una pellicola particolarissima e sorprendente.

Alla base c’è una pièce di Patrick Hamilton, Coktail per un cadavere, che è un gioco giallo da risolvere ma è anche un incubo claustrofobico, un puzzle teso di rapporti psicologici tra cinque personaggi, che anticipa in qualche modo situazioni e linguaggio di certo “teatro dell’assurdo” che ancora non era in voga all’epoca della pellicola.

Hitchcok risolve girando tutto con un’unica ripresa. L’impressionante incipit consta di un urlo maschile e la scena si apre su due amici e un cadavere.

L’azione si svolge nella stanza e non ci sono stacchi di telecamera per un’ora e venti, quasi come se fosse la ripresa di una rappresentazione teatrale, con la differenza che il regista sposta la sua attenzione dove gli è più congeniale per ottenere il suo scopo.

Bellissima la sequenza in cui la governante sparecchia il cassone con dentro il cadavere: macchina fissa con lei che fa avanti e indietro dal cassonetto alla cucina con pochi oggetti alla volta.

Forte anche la suspence.

Molti registi che traggono film da commedie limitandosi a riprendere un ambiente in maniera piatta dovrebbero rivedersi Nodo alla gola, anche i tanto osannati Carnage e Venere in pelliccia di Polanski, impallidiscono al confronto.

E non c’è solo tecnica, è naturale, ma grande attenzione all’atmosfera: basta sentire le frasi distratte di Rupert (James Stewart), l’arroganza di Brendon (John Dall) o l’ansia incontrollabile di Philp (Farley Granger) ma di questo va dato merito anche all’autore del testo. Riservata, elegante e non bacchettona l’allusione al tono omosessuale. É chiaro, la censura ha influito ma certe cose si intuiscono benissimo.

Un film anomalo, senza giri vorticosi, senza le ” bionde” di Hitchcock ma griffato e a suo modo speciale.

da Alessandro Pesce | Set 25, 2002

Davvero splendido questo ultimo Olmi. Strano connubio di opera didattica (con soluzioni stranianti e brechtiane come il parlare allo spettatore in quarta parete) e visionaria (grazie specialmente a una fotografia stupenda e surreale) il film prescinde da un giudizio storico per concentrare l’attenzione sulla figura di Giovanni dalle bande nere, come santo laico. Non sappiamo se Giovanni combatte per una causa giusta o meno, non ci interessa, ci interessa il suo coraggio e la sua forza etica, attorno a lui solo mezze figure. Oltre a questa icona dominante, moltissimi altri sono gli spunti che il film propone: la realtà della guerra, la guerra e la morale, la morale e la politica, e soprattutto il tema del cambiamento epocale, segnato in questo caso dalla scoperta delle armi da fuoco, che saranno fatali al nostro eroe, ma che è possibile applicare a tantissimi altri casi, sul piano sociale e su quello del privato anche nel mondo attuale. A questo proposito, ho trovato toccante per esempio quando Giovanni viene ferito dalle armi: ognuno di noi, in senso lato, si può riconoscere nella sconfitta quando è provocata dall’ inadeguatezza rispetto al “nuovo”, tanto più se nella lotta sei animato da una passione che però alla fine si rivela impotente.

Scopri con un click il nostro voto:

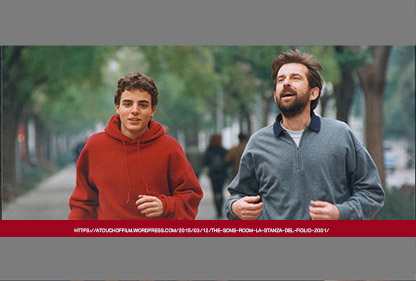

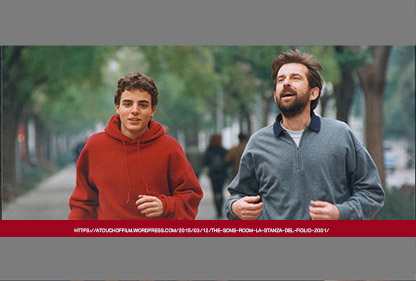

da Alessandro Pesce | Set 29, 2001

Comincio col dire che non sono completamente d’accordo su chi, ed è la maggioranza, sostiene che Moretti ha rinunciato all’ autobiografia, al suo orticello, all’autarchia, per esplorare finalmente la dimensione del racconto in terza persona. Certo, ha lasciato l’ormai in-filmabile Roma per attraversare l’Appennino e scegliere una città di mare come Ancona, poco vista al cinema. Certo, ha messo da parte il suo caro diario, le battute di attualità politica, la messa in scena della moglie vera e del figlio vero, ma si è portato sicuramente dietro il suo bagaglio di ossessioni e nevrosi. Ce lo vuol far capire lui stesso, subito, all’inizio del film, quando lo psicanalista Giovanni Sermonti.

il suo nuovo personaggio, tornando a casa dal footing, rispondendo al telefono dice qualcosa del tipo (cito a memoria): sono io, sono Giovanni. Come si sa, nel cinema di Moretti, nessuna battuta o scena o dettaglio è lasciato al caso, come un piccolo Kubrick (il paragone non scandalizzi, sto parlando solo di metodo). E pertanto quella battuta non può, secondo me, che significare “sono sempre io”. E d’altronde i pazienti dello psicanalista appaiono degli alter ego di Nanni, ognuno

rappresentante di una paranoia del passato: c’è la golosità, la mania di classificazione, la presenza del tumore da combattere. Soltanto il paziente erotomane mi risulta davvero strano e mi ha spiazzato: che ci voglia accennare a una sua nuova ossessione? Spero di no per lui, eppure è un ruolo non piccolo, con tre scene ed è affidato a un attore importante come Accorsi e quindi qualcosa dovrà rappresentare:…Lo psicanalista ha anche una famiglia, molto normale e per certi versi

esemplare: una moglie che lavora in una casa editrice (Laura Morante, mai vista così brava), c’è comunicazione, comprensione, dialogo, si fa ancora l’amore, si traduce il latino insieme coi figli, hanno una casa bella, funzionale, piena di libri ma non di lusso come ci si aspetterebbe da uno stimato professionista e soprattutto non c’è ombra di cellulare e tv e computer: se ci sono, sono sempre spenti. E’ forse il tipo di famiglia ideale anticonsumistica e antiberlusconiana che starebbe alla base di una sorta di “rifondazione della borghesia” che il Nostro nel suo giansenismo di sinistra senz’altro auspica? Si tratterebbe allora di un aspetto politico seppure trasversale. Ma proprio uno dei familiari, il figlio Andrea, un ragazzo buono e ubbidiente, appare un pò distante da questa armonia; il padre lo vorrebbe più competitivo (e lui non lo è), più autonomo (e lui si fa trascinare in un furtarello a scuola), più aperto; e poi hanno gusti sportivi e musicali diversi. nella famosa scena in cui, in auto, cantano tutti il celeberrimo pezzo di Paolo Conte “Insieme a te non ci

sto più”, metaforicamente, Andrea è l’ultimo a unirsi al coro. E proprio lui diviene protagonista involontario della vicenda con quel che gli capita. A questo punto entra in scena il Dolore ed è il Dolore che il senso comune conosce come il più grande che possa capitare. Tutta la parte che precede il lutto e lo descrive è saggio di esemplare regia, che usa pochi ma decisi tratti (la scena al mercatino, la scena della bara). Dopodiché tutto sarà diverso nella famiglia: i rapporti, la vita quotidiana, il lavoro, le domeniche, perché come dice Moretti è un tipo di dolore che divide anziché unire (è lo stesso dolore che aveva diviso in Turista per caso, Via col vento e altre pellicole).

Tranne la scena del luna park, veramente brutta anche perché svela i limiti del Moretti attore (scena che è l’unica mia riserva insieme al montaggio un pò trascurato), tutto il resto del secondo tempo è

sorprendentemente toccante e misurato, fino a quel finale sulla spiaggia ligure (quasi al confine francese: un’altra metafora o una dichiarazione programmatica?), con sottofondo di Brian Eno che rimane un pò così, tra l’ottimismo moderato ed altre imponderabili sensazioni e che pone altri interrogativi in questo film da vedere e rivedere.

Scopri con un click il nostro voto:

da Alessandro Pesce | Gen 1, 2001

Leone d’Oro a Venezia nel 2000, questo film è l’ennesima dimostrazione che il cinema che viene dall’Oriente (medio o estremo che sia) è stato il più interessante e fresco in circolazione negli anni zero. Il cerchio del titolo è ciò che unisce una finestrella di un ospedale, dove comincia la storia col ferale annuncio è nata, è femmina e una finestrella di un carcere, dove finiscono o tornano le protagoniste del film. Ma più che la denuncia, è notevole il girato con la macchina a mano che segue i personaggi passo passo; niente paesaggi alla Kiarostami (l’altro grande iraniano), l’unico paesaggio è in un quadro al mercatino che affascina due povere donne, come un Eden irraggiungibile. Capolavoro.

Scopri con un click il nostro voto:

Pagina 11 di 13« Prima«...910111213»

Gli ultimi commenti…