A PROPOSITO DI PINOCCHIO…

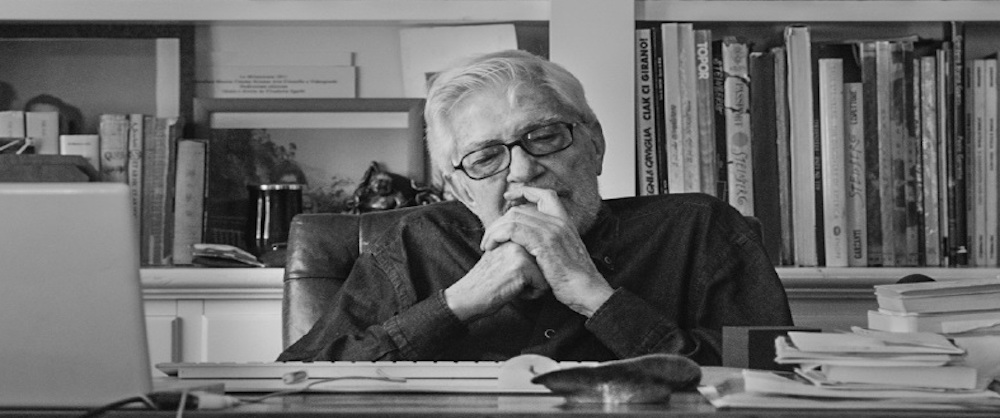

Come ci ricorda sapientemente Manganelli nel suo Pinocchio un libro parallelo, nella figura del burattino e nelle sue inquietanti avventure è insita una straniante ambiguità, carica di possibili metafore e al tempo stesso sfuggente ad ogni definiva classificazione. Deve essere stata proprio questa oscura e perturbante eccedenza di senso, questa sfasatura tra significati apparenti (o contenuti manifesti?) e significati archetipici pescati dalle profondità di un immaginario popolare arcaico a incantare e sedurre irrimediabilmente Fellini. Il grande regista infatti coltivò a lungo il proposito di realizzare un film da Pinocchio: lo corteggiò garbatamente, girandoci intorno soprattutto negli ultimi anni della sua vita al punto che questa suggestione finì per contaminare la sua ultima sofferta opera che è La voce della luna.

Tuttavia, credo che proprio il percepire la grande potenza archetipica di questo racconto (che in qualche modo ” informa” un po’ tutto il suo cinema!) produsse una sorta di soggezione reverenziale che bloccò ogni passo decisivo verso una concreta realizzazione.

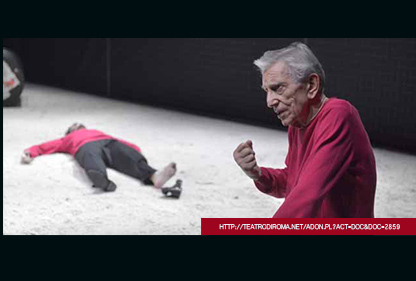

Dunque Pinocchio non poteva non rappresentare una seducente sfida carica di possibilità per un autore dotato di sensibilità umana e forza visionaria come Matteo Garrone: una sfida ambiziosa e piena di insidie, che si collocava tra il capolavoro di Comencini e il parodistico, fallimentare Pinocchio di Benigni. E paradossalmente Garrone riparte proprio da Benigni, e ne fa il punto forte del suo film: il suo Geppetto infatti è un omino fragile e spelacchiato che porta con se tutta la verità di un mondo contadino aspro e a volte feroce, fatto di povertà e di poesia, di innocenza e di superstizione, magico e terribilmente umano.

Da questa suggestiva evocazione muove e si dipana il film che tiene costantemente il passo con la narrazione del libro, concentrandosi sulla forza delle immagini, gestite con grande sapienza artigianale e coerenza espressiva, al fine di restituire più fedelmente possibile le suggestioni del racconto. Ma forse proprio questa intenzione di fedeltà finisce per essere una scelta che si pone come il punto forte e al tempo stesso il limite del film: probabilmente la necessità di contrarre i tempi adeguandoli ad un prodotto che, in virtù anche dello sforzo produttivo, è pensato per una grande platea (per di più natalizia!), non consente alle felici premesse di raggiungere uno sviluppo veramente compiuto e di mettere a fuoco una visione pienamente originale e “ autoriale”, come ci saremmo aspettati da un regista del calibro di Garrone.

Oltre al fatto di aver sacrificato interamente alcuni episodi (scelta assolutamente legittima in qualunque adattamento cinematografico), sembra che a volte l’inventiva registica abdichi alla necessità di attuare alcuni passaggi narrativi contraendo il racconto con soluzioni di montaggio che accorciano il respiro magico di alcuni momenti e penalizzano la performance di alcuni interpeti, penso in primis al Mangiafuoco di Proietti, che fa il suo dovere, ma non lascia il segno. Certamente apprezzabile il lavoro del piccolo Ielapi, che tuttavia è molto lontano dal restituire la guizzante, irriverente e inafferrabile energia dell’inorganico Pinocchio, nonostante l’encomiabile lavoro di Mark Coulier per il trucco del burattino, come per tutti i personaggi zoomorfi del film. Convincente e incisivo invece il Massimo Ceccherini –Volpe al punto da oscurare l’ottusa presenza del Gatto di Rocco Papaleo.

Insomma, Pinocchio è una di quelle grandi opere su cui si continuerà a dire, scrivere, pensare e immaginare, sedotti dall’inesauribile potenza evocativa che questo “raccontino popolare” continua ad emanare abitando la nostra memoria e il nostro inconscio; ma forse sono finiti i tempi in cui un artista, sfidando le logiche commerciali ed eludendo qualunque tentazione di compiacimento nei confronti del grande pubblico, spingeva le proprie “pulsioni creative” fino ai limiti dell’azzardo, avanzando in territori oscuri e inesplorati (penso a quanto fu spiazzante e avverso alle aspettative del grande pubblico un capolavoro come Il Casanova di Fellini).

In questo senso il film di Garrone rappresenta un perfetto esempio di prodotto di alta fattura, tuttavia preconfezionato, pensato a tavolino per un pubblico con un palato avvezzo a consumare immagini belle, quanto addomesticate, che più che a sogni perturbanti, aspira a sonni tranquilli.

data di pubblicazione:08/01/2020

Gli ultimi commenti…