(Casina dei Vallati – Roma, 19 Settembre 2016 / 15 Gennaio 2017)

Davide non ricorda più il suo nome né il suo l’indirizzo, ma nei suoi occhi sono ancora vive le immagini del 16 ottobre 1943: la più grande deportazione avvenuta in Italia. Attraverso numerose testimonianze, arricchite da preziosi documenti e fotografie, la mostra rinnova la memoria su quel giorno nefasto e svela particolari impensabili sulla vita della comunità ebraica romana al tempo della seconda guerra mondiale.

È una splendida giornata al Portico d’Ottavia, si è appena finito di celebrare il capodanno ebraico. Il sole brilla sul selciato, l’aria è pervasa da un delizioso profumo di crostata di visciole, i tavoli dei ristoranti sono imbanditi con carciofi alla giudia e per le vie del quartiere risuona il vociare festante dei bambini che escono da scuola.

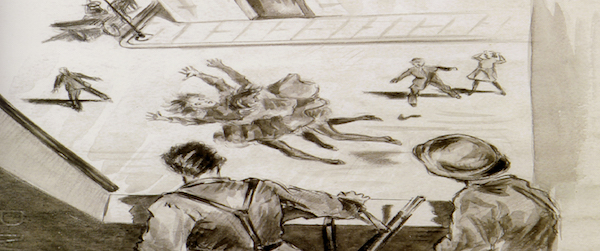

Non una luce rischiarava quella via il 16 ottobre del 1943. Alle 5.30 si respirava paura; si masticava il sangue amaro delle percosse inferte dagli oppressori; si sentivano le urla dei bambini; si vedevano le madri in ginocchio per non essere strappate alla propria casa, per difendere la propria libertà: perché non c’è sopruso peggiore di essere arrestati senza giustificazione. Non per i soldi. Non per il denaro. Ma solo perché si esiste.

1230 persone furono ammassate sotto la Casina dei Vallati per essere caricate su convogli che le avrebbero trasportate sui treni diretti ad Aushwitz, in un viaggio senza ritorno. Su questo edificio campeggia oggi una lapide in memoria di tutte le vittime e in questo periodo ospita la mostra che ricorda quel giorno. Davanti alla porta ci attende Mario (n.d.f.), uno dei volontari che si offrono di guidare i visitatori, nonché diretto discendente di chi quelle esperienze le ha vissute. Con Mario ripercorreremo le tragiche tappe che condussero al rastrellamento, partendo dalle condizioni di vita degli ebrei nel quartiere ebraico per arrivare alle fasi più concitate di quella giornata.

Mario, durante il secondo conflitto mondiale, che vita conduceva un ebreo a Roma: era emarginato?

Questo è un aspetto importante, di cui non molti sono a conoscenza. I documenti presenti alla mostra fanno capire, in realtà, quanto gli ebrei fossero integrati. Tra le foto di questa prima sezione, c’è quella di un ebreo che fu sindaco di Roma. Gli ebrei erano italiani al 100%. Il rastrellamento fu un disonore per l’intera comunità: rimane la più grande deportazione di ebrei che accadde in Italia.

E quali erano i rapporti con il regime fascista?

Guarda qui, queste sono le tessere della gioventù italiana del littorio (l’organizzazione giovanile fascista) appartenute ad alcuni ebrei; mentre in questa foto c’è mio zio in uniforme, che si apprestava a partire per difendere l’Italia, combattendo per il duce. Vivevano serenamente, senza alcuna discriminazione.

E poi, all’improvviso, i bambini vennero espulsi dalle scuole e i soldati sollevati da ogni incarico. Su mio zio piovve il foglio di congedo e venne immediatamente rispedito a casa: espulso dall’esercito senza un valido motivo, dopo aver combattuto per il proprio paese la prima guerra mondiale.

Lo scenario mutò quindi con l’avvento delle spregevoli leggi razziali del 1938. In che modo incise sulle loro vite?

Non potevano andare al mare (e venivano cacciati se avvistati sulla spiaggia), non potevano apparire sugli elenchi del telefono, non potevano neanche mettere annunci mortuari! Una morte civile praticamente.

Gli ebrei furono costretti a cercare lavori più umili. Molti si inventarono venditori ambulanti, “straccivendoli”, “ricordari”, e spesso venivano arrestati perché esercitavano queste attività senza licenza.Non potevano inoltre essere iscritti a nessun albo professionale: medici, avvocati, architetti, professori, ingegneri, e così via. Gli era precluso, sostanzialmente, di lavorare. All’occorrenza venivano impiegati come operai per pochissime lire, come si può vedere da questa foto, dove stanno contribuendo a costruire gli argini del Tevere all’altezza di San Pietro.

Proprio a due passi dal posto in cui si consumò la razzia. Cosa successe esattamente quel giorno?

La mattina del 16 ottobre, alle ore 5:30, i tedeschi diedero alle famiglie ebree un biglietto (ne sono rimasti due in tutto il mondo ed uno è presente qui). Non sono entrati sparando o cercando subito l’arresto, ma distribuirono prima questo avviso che indicava le modalità in cui avrebbero proceduto e l’occorrente necessario durante il viaggio: viveri per 8 giorni, carta d’identità, bicchieri, denaro e gioielli.

Le persone coinvolte non sapevano ciò a cui stavano andando incontro; le informazioni non circolavano, non era chiara la situazione. Non si attendevano una fine tragica. Lo puoi notare anche dal messaggio rassicurante di questo foglietto – che fu lanciato da uno dei deportati durante il trasporto in treno – sul quale c’è scritto di comunicare a casa che stanno tutti bene e in salute. La maggior parte non conosceva la realtà atroce dei campi di concentramento, si pensava fossero campi di lavoro dov’erano impiegati solo uomini. Proprio per questo motivo, il 16 ottobre del 1943 molti padri di famiglia che abitavano al quartiere ebraicoscapparono, pensando che avrebbero preso solo loro, mentre donne e i bambini rimasero nelle case: ciò spiega perché quel giorno furono deportate più donne e bambini che uomini (689 donne e 207 bambini contro 363 uomini).

È opportuno ricordare, inoltre, che la comunità ebraica era convinta che non sarebbe avvenuto alcun arresto, poiché 18 giorni prima erano stati consegnati ai tedeschi 50kg d’oro che avevano chiesto per non procedere alla deportazione di 200 ebrei.

50kg che alla fine della guerra furono rinvenuti nell’ufficio del gerarca nazista Kaltenbrunner (Direttore dell’Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich), che rifiutò qualsiasi tipo di accordo e insistette per “l’immediata soluzione del problema ebraico”: ciò a testimonianza della adesione dissennata e incondizionata allo scopo disumano perseguito nazisti.

Chi fu a comando dell’operazione e come avvenne?

A capo dell’operazione fu posto Theodor Dannecker – giovane ufficiale nazista, già responsabile della deportazione degli ebrei in Francia, Tracia e Macedonia – che decise di non avvalersi della collaborazione dei fascisti perché diffidava di loro, nonostante il parere contrario di Kappler – capo della polizia tedesca a Roma – il quale conosceva la situazione nella capitale e sapeva che la deportazione sarebbe stata più difficile rispetto a quella in altri paesi, dove invece la maggior parte degli ebrei era confinata nei ghetti e, di conseguenza, era più facile individuarli e arrestarli. Pensa che oggi, in Polonia ed Ungheria (dove furono deportati 430.000 ebrei!), ci sono pochi ebrei rispetto ad un tempo. Una volta, invece, in quei paesi c’erano le più grandi comunità ebraiche. Il centro Europa era tra i più popolati dagli ebrei.

In virtù della scelta di Dannecker, furono impiegate solo forze di polizia tedesche in loco, più 300 uomini appartenenti all’unità Seeling. Di quest’ultime abbiamo diverse fotografie inviate da un signore rimasto anonimo, il quale ci ha scritto: “In queste foto c’è mio padre, che partecipò alla deportazione avvenuta a Roma: se vi possono servire usatele, altrimenti potete pure bruciarle”. Devi sapere che queste truppe non erano specializzate, né preparate per una deportazione del genere. Facevano parte del servizio d’ordine e loro compito era quello di sorvegliare gli edifici occupati dai nazisti. L’incompetenza di queste truppe emerge anche dalle esperienze di coloro che scamparono al rastrellamento: molti raccontano che suonarono ad una porta ma non a quella affianco.

L’ordine proveniente da Hitler era di arrestare 8000 ebrei – la comunità ebraica romana all’epoca contava circa 10000 unità –, pertanto l’operazione (dal loro punto di vista) fu considerata un flop, tant’è che lo stesso Dannecker fu processato dal regime.

Nonostante non abbiamo partecipato direttamente all’operazione, i fascisti si macchiarono in seguito di un crimine ben peggiore: denunciavano la presenza di ebrei per ottenere denaro. 5000 lire era il prezzo per un uomo, 2000 per le donne e 1500 per i bambini. I deportati finivano prima al campo di concentramento italiano di Fossoli, per poi essere destinati ad Auschwitz. Mio nonno riuscì a sfuggire proprio in uno di questi trasporti. In tre si buttarono dal camion che li stava portando al treno. Appena i soldati si accorsero della loro fuga, iniziarono a sparare nella loro direzione. La fitta rete di pallottole catturò prima il compagno che correva alla sua sinistra e poi quello che fuggiva alla sua destra; solo lui, per miracolo, si salvò. Corse per tre ore a perdifiato nella campagna, finché non svenne.

Che storia incredibile…

E pensa che non fu l’unica, mio nonno sfuggì ai nazisti per sei volte: in un’altra occasione si buttò dal terzo piano di una caserma insieme ad un suo amico; quest’ultimo nel cadere si ruppe una gamba, lui se lo caricò e lo trasportò fino a casa.

Anche tua nonna, se non ricordo male, riuscì a sfuggire ai nazisti, e ha vissuto in prima persona la deportazione del 16 ottobre.

Sì, e questo è il suo diario. In queste pagine racconta le fasi concitate di quella giornata:

“[…] Quando i tedeschi bussavano per le case, non trovando gli uomini, si portavano via tutte le donne e i bambini. Erano scene strazianti a vedersi: donne che urlavano, bambini che piangevano, tedeschi che sbraitavano e sferravano calci per farli camminare.

[…] Tutte le vie di Portico d’Ottavia erano bloccate dai tedeschi, in modo che per quelli che abitavano nel centro non vi era via di scampo. I nostri uomini, con l’aiuto del Signore, riuscirono a fuggire […]”

“Aiuto del Signore”. Tua nonna era molto legata alla religione?

Sai, la maggior parte di coloro che hanno vissuto in quegli anni ha seguito due strade antitetiche: c’è chi è fortemente attaccato alla religione, oppure chi non crede più a nulla. Quanto è accaduto quegli anni ha riavvicinato molti ebrei alla comunità israelitica.

Accadde anche a mio nonno, il quale, prima delle leggi razziali, non frequentava neanche il Tempio. Dopo il 1938, in virtù dei divieti imposti agli ebrei, il senso di appartenenza alla religione ebraica è aumentato, per lo stesso principio universale che: quando qualcosa viene vietato, allora fai di tutto per ottenerlo e difenderlo.

E sul silenzio del Papa dopo il rastrellamento?

Sicuramente rimane un’onta sulla Chiesta. E la paura di ripercussioni da parte dei nazisti, non giustifica il comportamento omertoso. C’è da dire, però, che durante la guerra buona parte del mondo ecclesiastico mostrò grande solidarietà nei confronti degli ebrei. Mia nonna, per citare esempio, fu accolta da un convento per sei mesi, che la nutrì e le diede alloggio in attesa di trovare un posto sicuro.

All’interno della mostra ci sono altre storie toccanti come quelle dei tuoi nonni?

Certo, ce ne sono alcune davvero assurde. Qui c’è la foto di uno dei 16 sopravvissuti, lui si salvò perché parlava il tedesco e, pertanto, fu preso come interprete di Mengele (il dottor morte, che sperimentava sugli esseri umani); ma non riuscì a salvare la moglie e i figli, loro morirono tutti.

Un’altra storia drammatica è quella di questo bambino. Quando fu preso era malato e, per questo motivo, i nazisti chiamarono due dottori per curarlo. Passato il periodo di convalescenza, fu presto deportato. Qualche giorno dopo era ad Aushwitz per la sua ultima doccia. L’assurdità e la meticolosità della macchina tedesca fu impressionante. Ed è anche attraverso questi escamotage che riuscivano a celare l’abominio che stavano compiendo.

In questa teca, invece, ci sono le fotografie che ritraggono la famiglia di Settimia Spizzichino: l’unica donna che ritornò dai campi di concentramento dopo il rastrellamento. Una sopravvivenza straordinaria, visto che le donne ad Auschwitz-Birkenau venivano mandate a morire quasi subito. Lei restò viva perché fu scelta come cavia umana per esperimenti sul tifo e la scabbia (con le conseguenze fisiche che puoi immaginare…). Ma le sue sofferenze non erano ancora finite; nell’inverno del 1945, con l’evacuazione di Auschwitz, dovette affrontare la marcia della morte (marcia forzata di prigionieri – di guerra o altra natura – sottoposti a digiuno, fatiche fisiche estreme, esecuzioni sommarie o maltrattamenti) fino al campo di concentramento di Bergen Belsen. Qui i prigionieri venivano ammassati in uno stato di completo abbandono e i morti formavano dei mucchi intorno alle baracche. Il soldato di guardia sulla torretta impazzì e incominciò a sparare sui prigionieri; allora Settimia si nascose sotto un mucchio di cadaveri e lì rimase per diversi giorni, fino alla liberazione del campo da parte degli inglesi, il 15 aprile 1945. Per il suo valore e il suo impegno nel testimoniare quanto le era accaduto, le sono state titolate strade, edifici e, da ultimo, il cavalcavia ferroviario su via Ostiense a Roma.

Un’altra storia sconcertante è quella che riguarda la bambina Ada Tagliacozzo. La sera prima Ada supplica il papà di lasciarla andare a dormire dalla nonna, per farle compagnia visto che abitava da sola. Il padre, dato che sua madre abitava sullo stesso pianerottolo, acconsentì senza problemi. Nella notte del 16 ottobre i soldati non bussarono all’appartamento del sig. Tagliacozzo, ma solo a quello di fronte, portando via sua madre e sua figlia. Non è passato giorno nella vita del sig. Tagliacozzo in cui non si sia domandato: perché non hanno bussato alla mia porta?

Qui invece c’è il racconto che riguarda Augusto Capon, pluridecorato ammiraglio della marina italiana. Era benestante, amico personale di Mussolini, e fascista fino al midollo. Sapeva del rastrellamento, ma era fermamente convinto che non lo avrebbero deportato (proprio per le sue conoscenze). Quando i nazisti entrarono nella sua villa, Capon stava scrivendo il suo diario. I soldati non vollero sentir ragioni: gli diedero il tempo di raccogliere i suoi effetti personali, poi l’avrebbero condotto nel campo di concentramento. Lui serafico, lasciò stare i suoi averi, si sedette di nuovo sulla sua scrivania, inforcò la penna, e scrisse le seguenti parole: è allora vero, come scrisse Carducci, che la nostra patria è vile?

data di pubblicazione:16/10/2016

Complimenti per l’articolo, che ricorda ai lettori quanto sia importante non dimenticare.